-

-

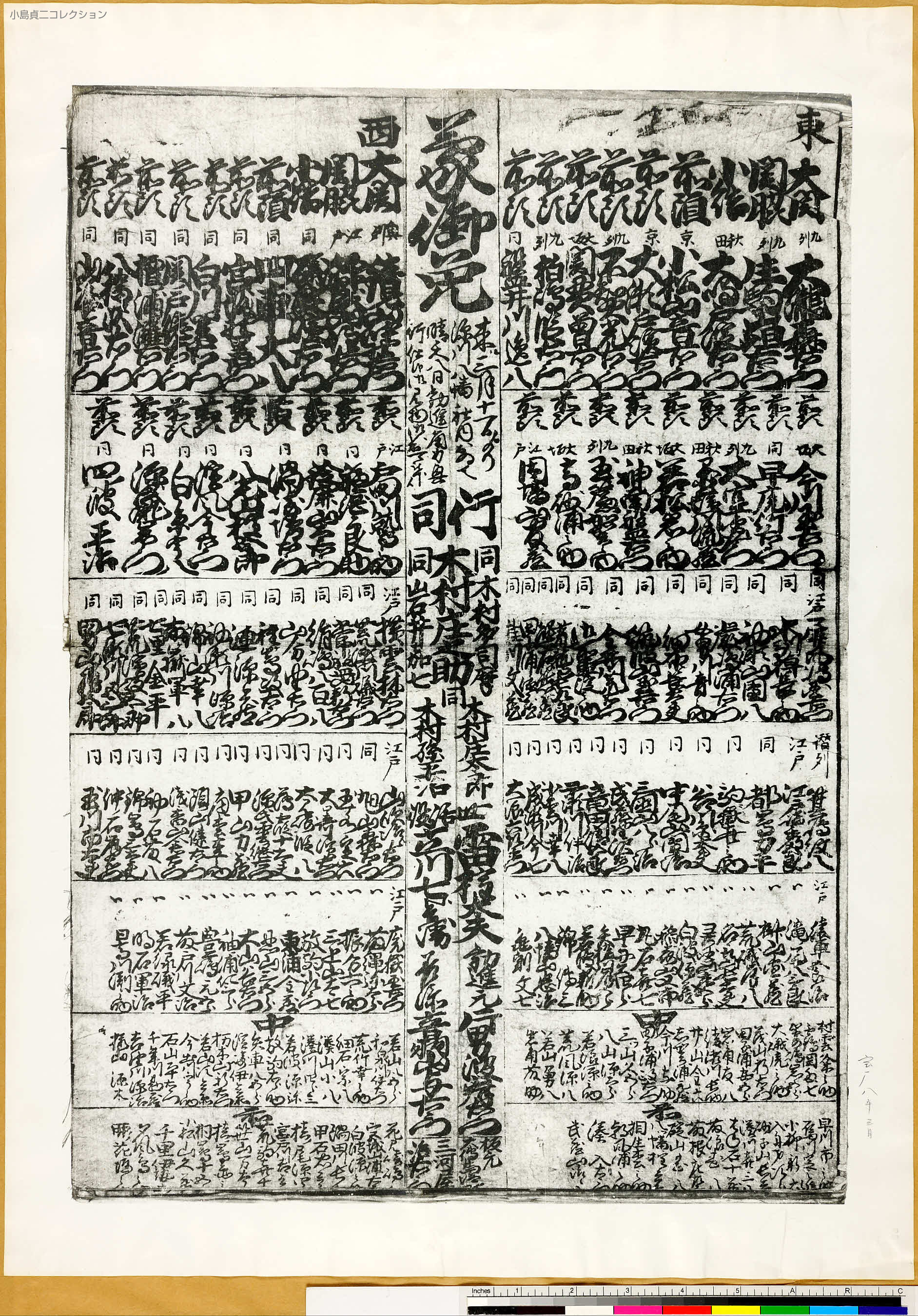

年代:宝暦8年(1757)3月

所蔵:小島貞二コレクション

資料no:kojsp1-011宝暦以前から江戸勧進相撲は盛んに行われていたが、『日本相撲史』上巻によれば現存する番付は偽作ばかりで信頼できる史料はほとんど無い。A3で紹介したように上方では番付が残っているが、江戸ではどのような形態で相撲興行が行われたのかは定かではない。宝暦に入ってからの番付は宝暦3年(1753)10月深川八幡宮社内で行われた興行の番付が現存する最も古いものである。しかし書かれている力士のプロフィール等は不明である。

次に現存している番付は宝暦7年(1757)10月浅草御蔵前八幡社内の興行の番付である。この興行から番付が連続して残る。小島貞二コレクション最古の江戸番付は次の場所、宝暦8年(1758)3月深川八幡境内のものである。画像はその宝暦8年3月場所の番付である。力士の国名を見ると東方は九州を主力とした西国の力士で西方は江戸の力士が大部分であり東西対抗の番付となっている。このように当時は興行ごとに力士を集め、地位を決めて番付を作成していた。そのためその場所限りで姿を消した力士も多くいた。大関は特に身体の大きな力士を実力を問わずにその場所限りで据えていた。このような慣習を看板大関と言って稀に実力を伴った力士もいたが、たいていはその場所限りで姿を消すか次場所に低い地位に落ちて相撲を続けた。当場所と次場所との連続性は希薄で登場する力士の顔ぶれも大きく変わった。成績によって番付が上下して実力に見合った地位が与えられるようになるのは幕末近くになってからで、この頃の力士の序列は必ずしも合理的ではない。また継続して同じ相手と相撲を取ることも少なかったため誰が真の実力者であるかの見極めも難しかった。

次場所宝暦8年10月の番付(kojsp1-012)は、深川八幡境内で行われたが東方は播州力士が中心で西方は江戸を始めとした各国の連合軍である。このように興隆期の勧進相撲は各地力士集団同士の対抗戦の趣があった。

A4 江戸における信頼できる現存最古の番付