G07豪華なグラビア雑誌

-

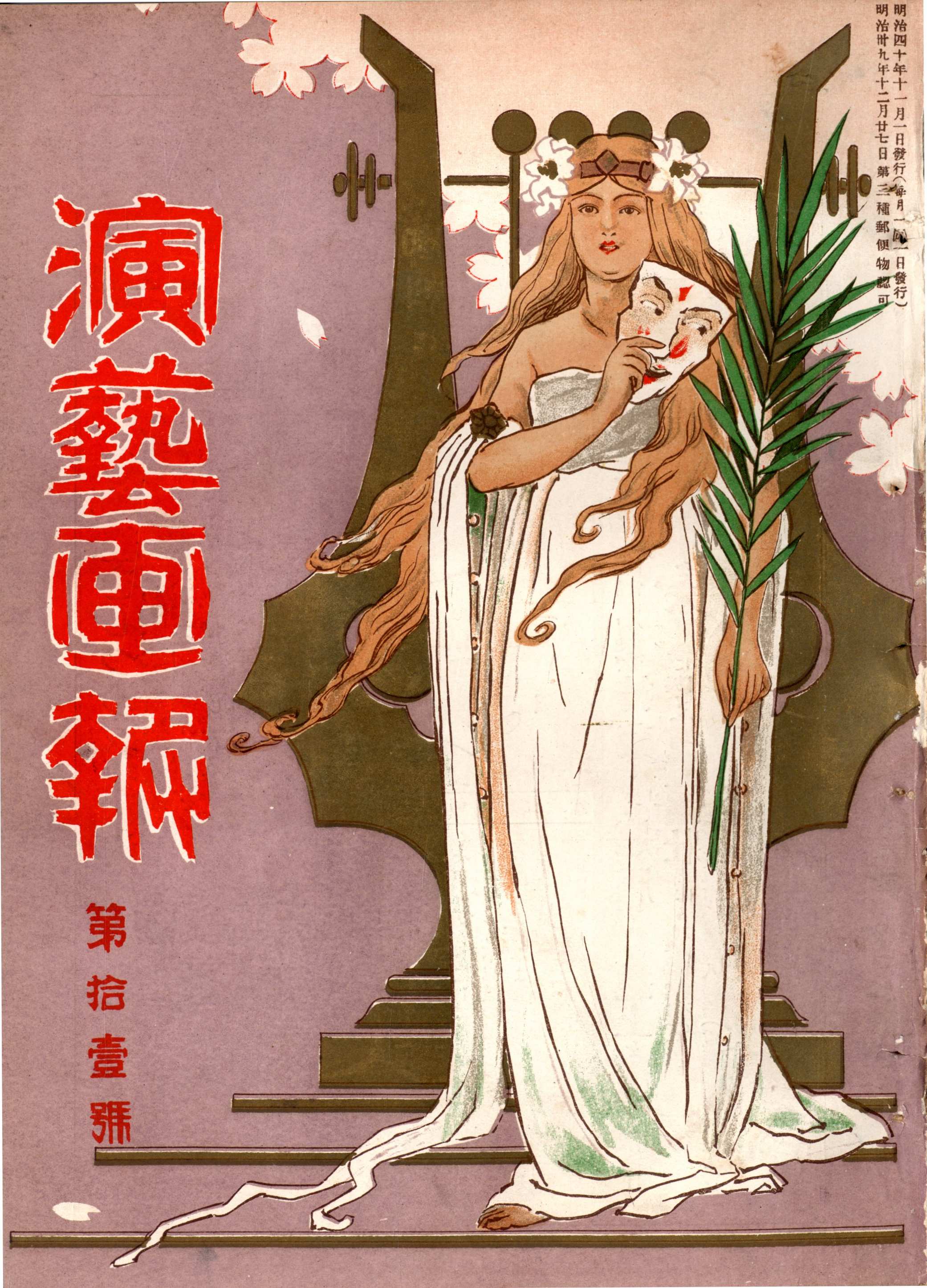

「演芸画報」 第1巻10号・11号

English Commentary

発行:明治40年(1907)10月演芸画報社

所蔵:立命館ARC.【解説】

「歌舞伎新報」が明治30年(1897)に終刊したあと、明治33年に「歌舞伎」が創刊され、大正4年(1915)まで続いた。これと重なる形で、明治40年(1907)1月にこの月刊誌「演劇画報」が創刊された。「歌舞伎」が研究誌的な性格を有していたのに対し、グラビアを売物にした娯楽性、大衆性を前面に打ち出している。大正年間には、このようなグラビア雑誌が他分野にも流行している。雑誌を広告媒体として位置づけ、芝居観劇を好む層向けのコマーシャルが誌面のかなりの部分を占める。第二次世界大戦中の演劇雑誌統合によって昭和18年(1943)10月に439冊で廃刊されるまで、長期に亙った雑誌である。

記事には、劇評、脚本、考証、役者の芸談、劇界の消息など多岐に亙るが、なかでも「芝居見たまま」は、舞台の上演内容を脚本や小説とも異なる文体をもって、紙上にジャーナリスティックに記述する演出記録で、本誌によって創出された。その目指すものは、本誌第1巻12号(明治40・12)にある次の社告によっても理解できよう。

芝居見たままを記して芝居を観ない人に見せる 見せられる人は嬉しがる可く見せる 人亦興なしとせず、

芝居を観て独り楽むを欲せず 趣味を他に頒つの雅懐ある諸君子 乞ふ其『見たまゝ』を本社に寄せられよ

ここに、「歌舞伎」に掲載されていた「型の記録」とは異なり、専門家向けの記録ではなく、一般に向けた、かつ一般の人も参加出来る内容を目指していたことが端的に表現されている。(a.)「歌舞伎新報」が劇界内部の人間により発刊されたのと異なり、「歌舞伎」は外部の人の手によって生み出された雑誌であった。幕内と一線を画した劇評や評論活動を行っていくことを意図しての創刊だった。「歌舞伎」で特筆すべきは、型の詳細を誌上に記事として掲載したことである。誌名は「歌舞伎」であったが、その内容を見ると、川上音二郎が上演した『オセロ』を特集したり、新演劇や西洋演劇にも頁を割いている。

「演芸画報」を手に取ってみて、まず驚くのがそのイラストや写真の多さであろう。ビジュアルで楽しむ雑誌として、十分な量のグラビアが掲載されていることに目を奪われる。グラビアの内容としては舞台のワンシーン、役者の写真、オペラハウスの写真など、様々なものが多くの頁を割いて掲載されており、見ているだけでもとても楽しいものとなっている。

記事の内容としては、様々な舞台の脚本が多く掲載されている。外国のものも掲載されている。また、役者本人の談話を載せてエピソードを紹介しているところは、現在ではなかなか珍しいものではないだろうか。これと同様に、筆者と座の関係者が対談している記事も載っているが、これも現在ではなかなかない記事ではないだろうか。小説が掲載されているが、小説に多くの頁を割いていることもわかる。小説も需要があったことがうかがえる。また、西洋の小説を載せている。また、舞台とは別に、狂歌を特集した頁がある。お題が出され、それに即した狂歌が載せられている。また役者の講演を載せるなど、歌舞伎好きにはとても面白い内容となっている。『名家真相録』は其四では能について触れている。語り手は観世座の二十三代目という設定である。『芝居見たまま』は各劇場で上演された舞台の演技や演出などを実況中継風に紹介したものである。(塩)『岩波講座歌舞伎・文楽 第四巻 歌舞伎文化の諸相』(岩波書店)

≪ 続きを隠す

『明治の歌舞伎と出版メディア』(ぺりかん社) -