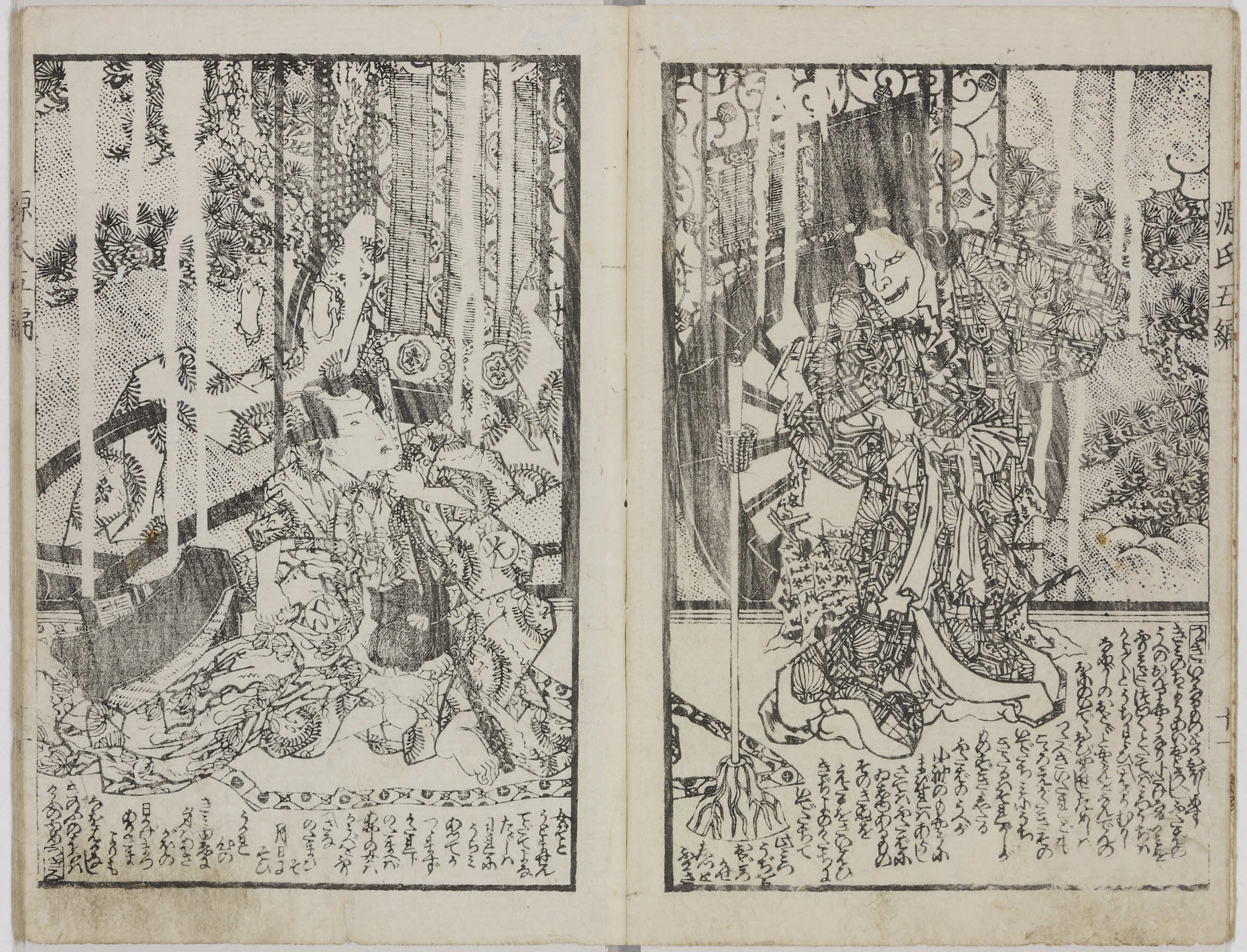

F1-6 パロディ化された六条御息所.

-

『偐紫田舎源氏』 五編下

作者:柳亭種彦、歌川国貞〈1〉(画) 判型:中本

出版:文政14年(1831)

所蔵:立命館ARC 所蔵番号:hayBK03-0644-05-02.【解説】

『偐紫田舎源氏』は『源氏物語』の世界を室町時代に移して翻案した長編小説である。画工初代国貞の力を借りて全体に歌舞伎的趣向の汪溢する艶麗な挿絵を配したことで、江戸時代に熱狂的な人気を得た。主人公・足利光氏(光源氏にあたる)が、政争の渦中に紛失した将軍家の重宝の探出と謀叛人の誅滅に活躍し、これに原典の女性交渉の筋立てや行文を巧みに絡ませるパロディ趣向が特色である。

本図は、凌晨から宝刀を取り返した光氏と黄昏が古寺に立ち寄り疲れを癒しているところを描き、『源氏物語』では夕顔の巻に当たる。御所車の描かれた襖を蹴破り、一人の鬼女が現れる。鬼女は自らを二葉上(葵上)の怨霊と名乗り、光氏に襲い掛かる。しかしその正体は、鬼女の面を被った凌晨であった。その場に居合わせた山伏と共に凌晨に対抗する光氏。黄昏はその恐ろしさに耐えきれず、鬼女の正体が自身の母とも知らずに自害する。娘の自害に心屈した凌晨は宝刀盗奪の依頼主の名を明かし、黄昏の後を追うように自決した。

『偐紫田舎源氏』には六条御息所に相当する阿古木という遊女が登場するが、この場面で凌晨は二葉上に扮して登場する。作者種彦の翻案により『源氏物語』との差異は見られるが、鬼女が登場する際に謡曲の詞を口走り、襖には車争いを想起させる御所車が描かれ、謡曲同様に鬼女退治に僧が現れる展開は、生霊と化した御息所の伝説を色濃く反映している。(三).【翻刻】

いかなる者とか思召す、君の寵愛衰へし、二葉の上の怨霊なり」ト、丈なる髪を振り乱し、つつくと立てば光氏は、から/\とうち笑ひ、「はるか昔何某の、大臣とやらんを南殿の、鬼の出でゝ脅かせし、例(ためし)は伝へ聞いたれども、心得難きその出で立ち、身にうち着たるは某が、物好きしたる二葉の上が、小袖の模様に紛れはあらじ。さては二葉に意趣ある者、その衣を得たるを幸ひ、鬼女のかたちに出で立ちて、此光氏を驚かせ、嫉妬深き女ぞと疎ません手立てよな。たゞしは我に恨みあつてか、包まず語れ」トのたまへば、怪しの女は頭をふり、「さな宣(のたま)ひそ月日にそひ、浮かれ心の君ゆゑに、身は朝顔の日影待つ、有様よりもなを儚し。昨日の花は今日の夢、【参考文献】

≪ 続きを隠す

柳亭種彦著『新日本古典文学大系88 偐紫田舎源氏(上)』(岩波書店,1995)

『日本国語大辞典』小学館

『日本大百科全書』小学館

『国史大辞典』吉川弘文館 -