F1-7 夕顔

-

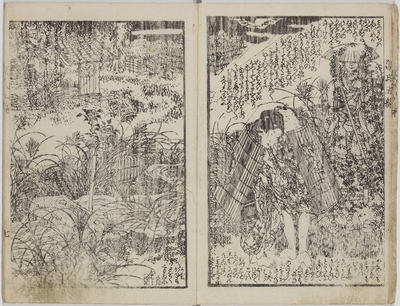

「田舎源氏五十四帖の内」「四 夕顔」

「光氏 実川延三郎」「たそがれ 市川右団次」絵師:一養亭芳滝 判型:中判錦絵

出版:安政(1855~1860)頃

所蔵:立命館ARC 所蔵番号:arcBK02-0072_04.【解説】

大阪の浮世絵師・芳滝が『偐紫田舎源氏』の挿絵(→F1-6)をもとに描いた上方出版の源氏絵。役者の似顔で描かれている。簾をまとう二人の男女は、男が光氏、女が黄昏(夕顔)である。将軍家の蔵より宝刀を盗んだ女賊が、黄昏の母・凌晨だと知った光氏は黄昏を連れて宝刀奪還に向かう。凌晨の留守をついて宝刀を手に入れた光氏は、月明かりに煌めく太刀を隠すため簾をまとう。帰途、道端に置かれた地蔵の笠に「二世安楽」「同行二人」の文字が書かれているのを見つけた光氏。この世のみならずあの世でも、二人楽しく暮らしていこう――光氏が黄昏にそう語り掛ける様子が描かれている。

下図は、『田舎源氏』の同場面である。古寺に向かう二人の行く手には流れ灌頂の小川と卵塔場が描かれており、この古寺で命を絶つことになる黄昏の運命を予感させる。続帝国文庫『名家短編傑作集』に載る本図の自筆稿本の模写復刻によると、作者の下絵では簾は光氏だけがまとっている。二人が一緒に簾をまとう版元の絵姿は、歌舞伎所作事の道行の定石である。この姿は、芳滝をはじめ幕末の源氏絵に多く踏襲され、歌舞伎舞踊化された「田舎源氏露東雲」の現行演出にまで影響を及ぼしている。(三).

【翻刻】

光氏は凌晨(しのゝめ)が、家にあらぬを幸ひと、閨の後の壁を毀ち、立ち去らんとなしけるが、身はいたう窶したれど、黄金作の太刀刀、月の明かりに煌めきて、人の目にやかゝらんと、軒の簾を引き下ろし、手早くこれを見にまとひ、松の梢を踏みしめ/\、いと軽らかに黄昏を、抱き下ろして手に手を取り、足にまかせて行きたりしが、向ふの方より凌晨が、むくつけき男を誘ひ、帰り来るを早くも見とめ、折しも月は村雲に、影薄暗きを幸ひと、傍に忍びてやり過ごし、なをも人なき野中の細道、薄茅原(すゝきかやはら)押し分け/\、こゝは何処と白妙の、衣打つらん砧の声、かすかに聞こえて雁も、遠く雲居に鳴きかはし、【参考文献】

≪ 続きを隠す

柳亭種彦著『新日本古典文学大系88 偐紫田舎源氏(上)』(岩波書店,1995) -