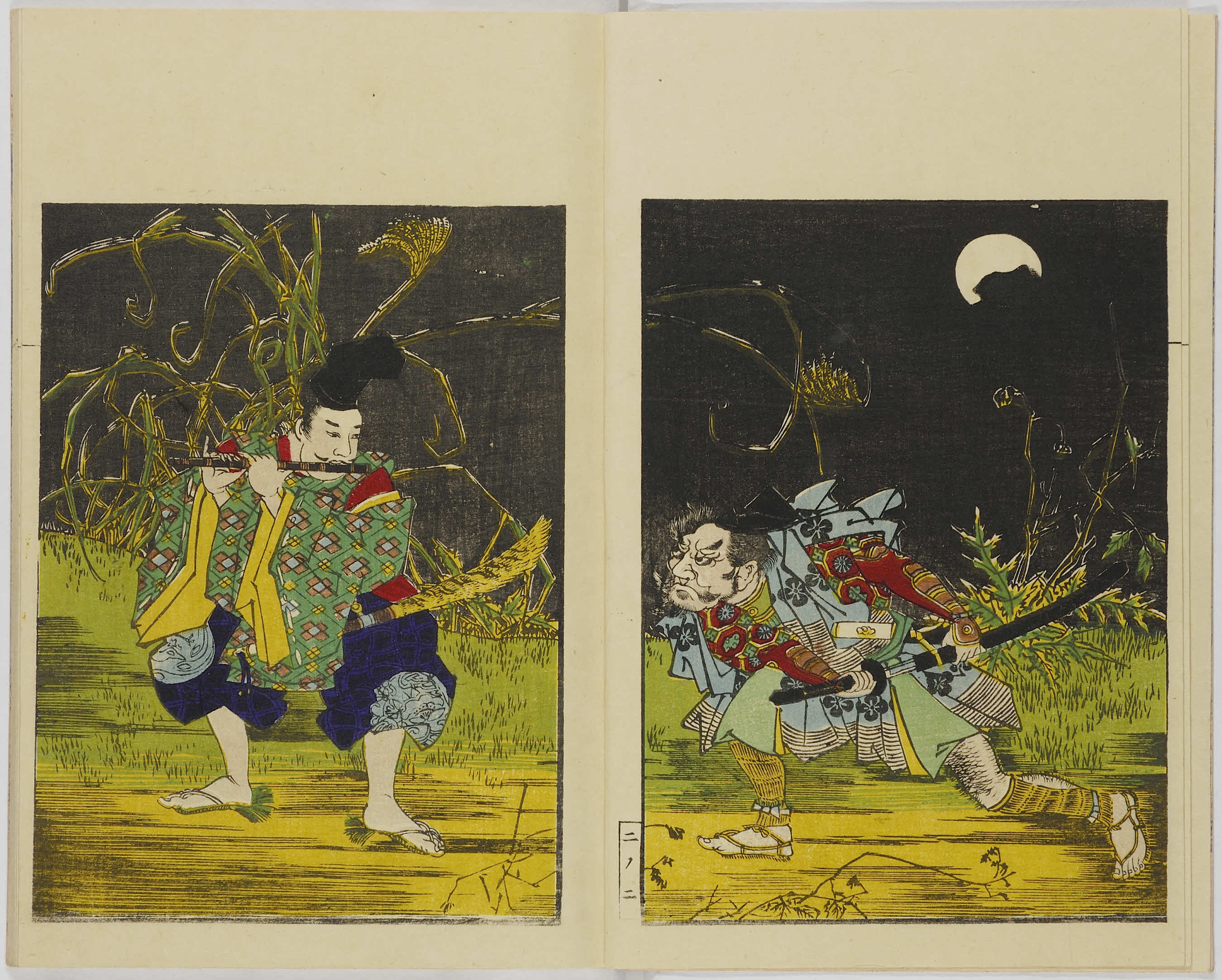

B1 袴垂保輔.

-

『絵本勳功草』 巻2

著者:山崎知雄、喜多武清(画) 判型:大本

出版:天保10年(1839)

所蔵:立命館ARC 所蔵番号:arcBK01-0065-02.【解説】

頼光とともに酒呑童子退治にも同行した武将・藤原保昌が盗賊・袴垂と遭遇する場面を描いた武者絵本の一。画面右で抜刀する袴垂に対し、保昌は物怖じもせずに笛を吹いて飄々としており、保昌の豪胆さがうかがえる。この場面は『宇治拾遺物語』28の「袴垂、保昌に会ふこと」が元になっており、袴垂の視点から保昌の常人離れした胆力が映し出されている。袴垂は名の知れた盗賊であったが、追剥をしようとしていた矢先に大層な服を着て笛を吹きな上がら歩く男を見つけ襲いかかろうとするが、その男は全く動じない。着物を盗もうとあれこれ試したものの相手は変わらず動じない。痺れを切らした袴垂は刀を抜いて走りかかる。その瞬間男が笛を吹くのをやめて、「お前は何者だ。」と問いかけると、袴垂は急に気力を失ってへたり込んでしまう。男は袴垂を家についてくるように言い、錦の厚い着物を与えて、「着物が必要になったら言いなさい。盗みなんかして罪を犯すな。」というので、袴垂はひどく驚いて恐ろしく感じたのだった。その男こそが保昌で、逮捕後に袴垂は、「並々ならぬ人だった。」と語ったという。

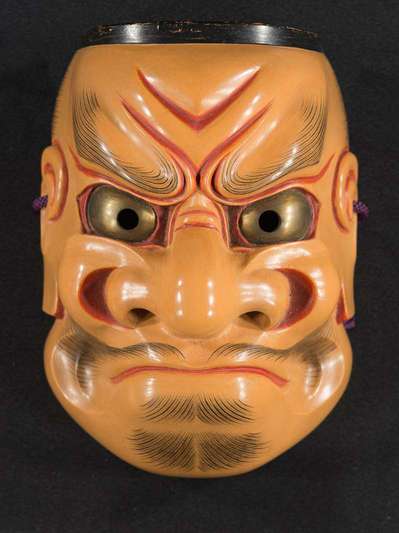

袴垂とは別に、『宇治拾遺物語』125には藤原保輔という悪人の話がある。この保輔は保昌の弟でれっきとした官人なのだが、かなりの悪党だったようで、説話集だけでなく『尊卑分脈』にすら「強盗の張本、本朝第一の武略、追討の宣旨を蒙ること十五度」と記されている。袴垂と保輔はどちらも悪党、保昌というところが共通していたためか、のちに『続古事談』で「袴垂保輔」という架空の人物が想像されてしまった。この「袴垂保輔」がさらにのちに鬼童丸とすら同一視され、書き手、読み手によって徐々に鬼としての側面を開花していくこととなる。(池).

-