-

-

書名:『信有奇怪会』

作者:十返舎一九

書型:黄表紙2巻1冊

出版:寛政8年 (1796)

所蔵:国立国会図書館(NDL-2534051)江戸時代、妖怪=恐怖の対象だけでなく、草双紙の世界では笑いの対象として見られることも増えていった。ここでは、妖怪が笑いの対象として捉えられている作品を紹介する。

『信有奇怪会(たのみありばけもののまじわり)』は、見越入道の恋人・ろくろ首が行方不明になる所からはじまる黄表紙である。妖怪たちがろくろ首を探していると、ろくろ首は妖怪退治で有名な豪傑、坂田金平に捕まっていることがわかった。そこで、見越入道はろくろ首を救うべくある作戦を決行する...。

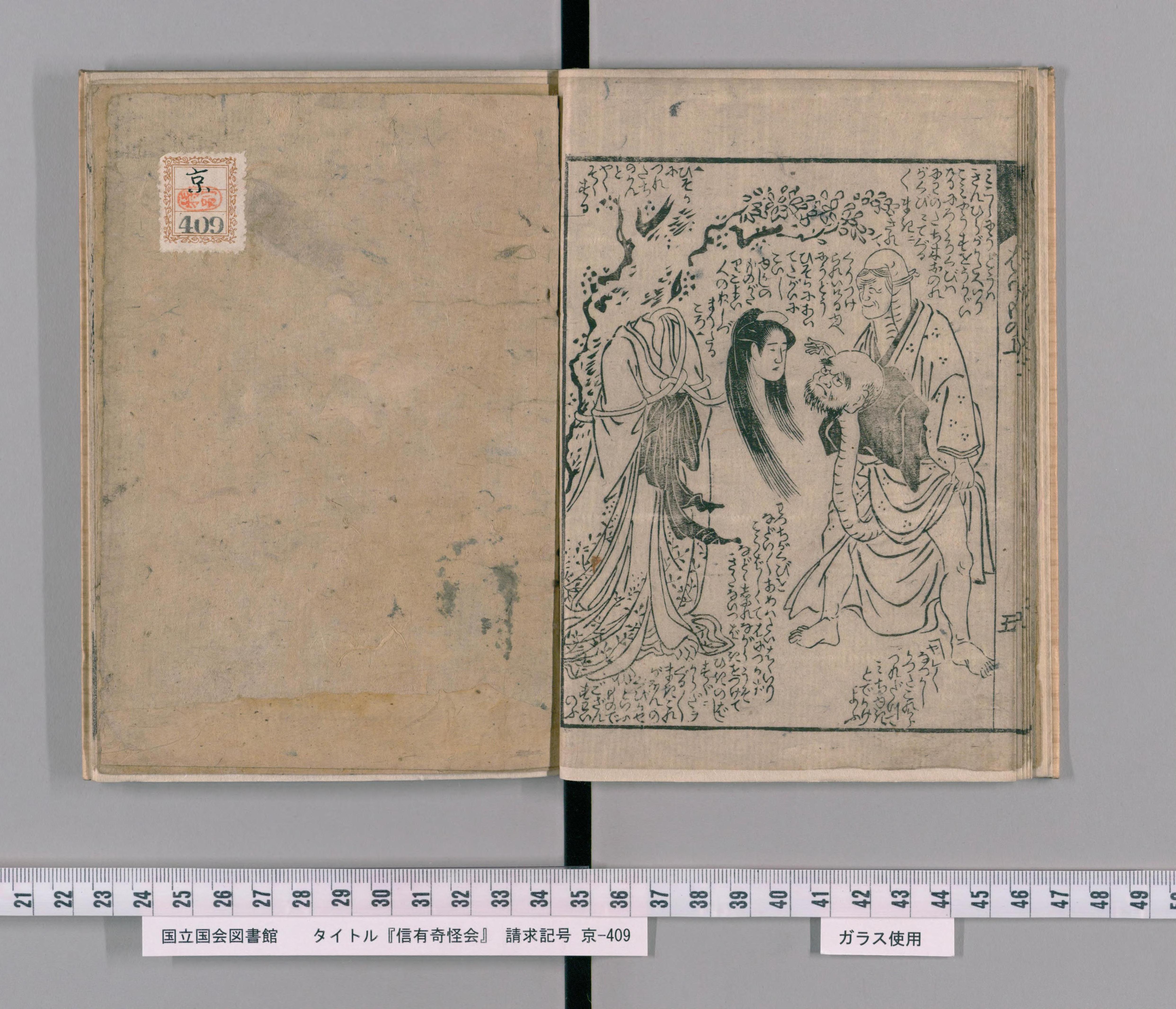

本作品は、そんな見越入道の「老婆に変装!」救出作戦の場面である。茨城童子が変装して、渡辺綱を騙したことから着想を得て、老婆に扮装としている。しかし、見越入道の特徴である長い首が邪魔になったため、首を折り曲げて股間に挟み、仮面をつけた姿で描かれている。左の頁が完成した変装姿であるが、見事な変装っぷりで、滑稽な姿に笑いを誘う。

妖怪たちが笑いの対象となったのは、「草双紙との適合」が関係している。画と文が一緒にあり、ビジュアル要素が多いメディアである草双紙は、本作品のように視覚的に滑稽な妖怪像を提供するのに適していた。また、妖怪たちの人々に定着されたイメージはパロディーになりやすかった。そのため、妖怪たちを人間の日常に照らし合わせたり、日常的なものに見立てるパロディーを通して、新しいイメージ像をつくることができた。このように、妖怪が本来持っている見た目の滑稽さや知名度を利用し、草双紙の世界で再構築することによって、妖怪は笑いの対象へと変わっていった。(池田)[翻刻]

見越入道も太平楽は言つてみたが、どうでも一通りではいけぬと思い、茨城童子が渡辺の叔母と化けて、綱を騙して、腕を取り返したることを思い出し、さらば金平が叔母と偽り、ろくろ首を取り返さんと、長い首を二つに曲げて、面を破り、人間の形にこしらへける。

見越入道「何でもこじつけてみせませう」

山姥「その曲げた首は懐へ入れるか、褌へでも挟んでおくがいゝよ」

それより見越入道は婆の面を被りて、頭巾にて頭を包み、坂田金平が屋敷へ訪ねきたり、何とぞろくろ首といふ者、見たき由を言い入ける。

金平は渡辺と違って、叔母をもつた覚へなければ、不思議に思いながら、わざと呼び入れて、もてなしける。こんなことでこじつけよふとは化物は人間よりあどけなく正直な者也。

見越入道「私はこのあたりの白拍子の婆になつたのでござるわいの。金平さんのお屋敷はもふこゝかへ。わしや恥ずかしい。ホウヤレホウ」

金平の奴「かぼちやの蔓でも踊るなら、旦那へ申し上げてやるべい」参考文献

アダム・カバット『江戸化物草紙』、小学館、1999年

アダム・カバット『江戸滑稽化物尽くし』、講談社、2003年 -

関連記事

B1-5 笑いにされる妖怪たち