B1-4 豆腐小僧【とうふこぞう】

-

-

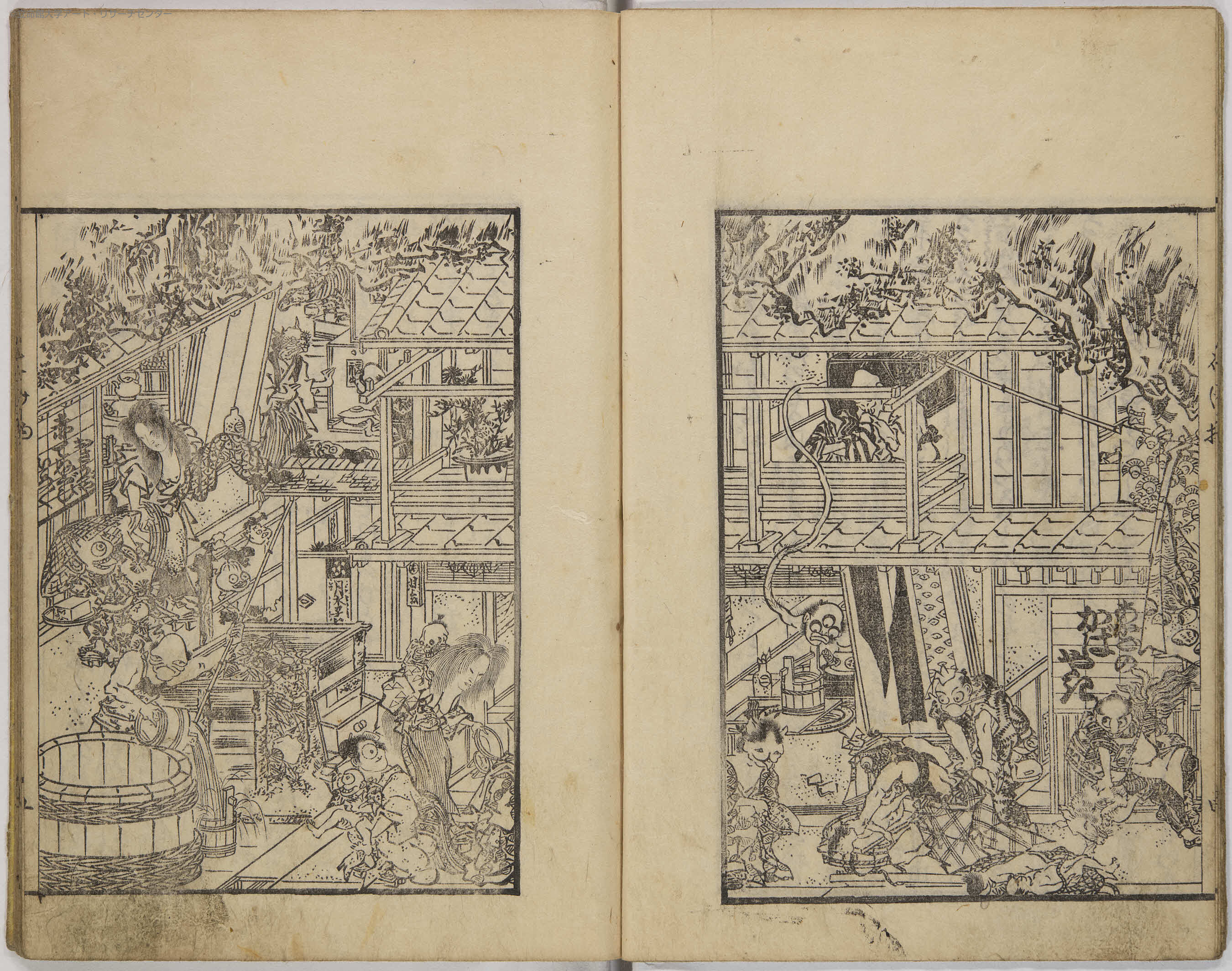

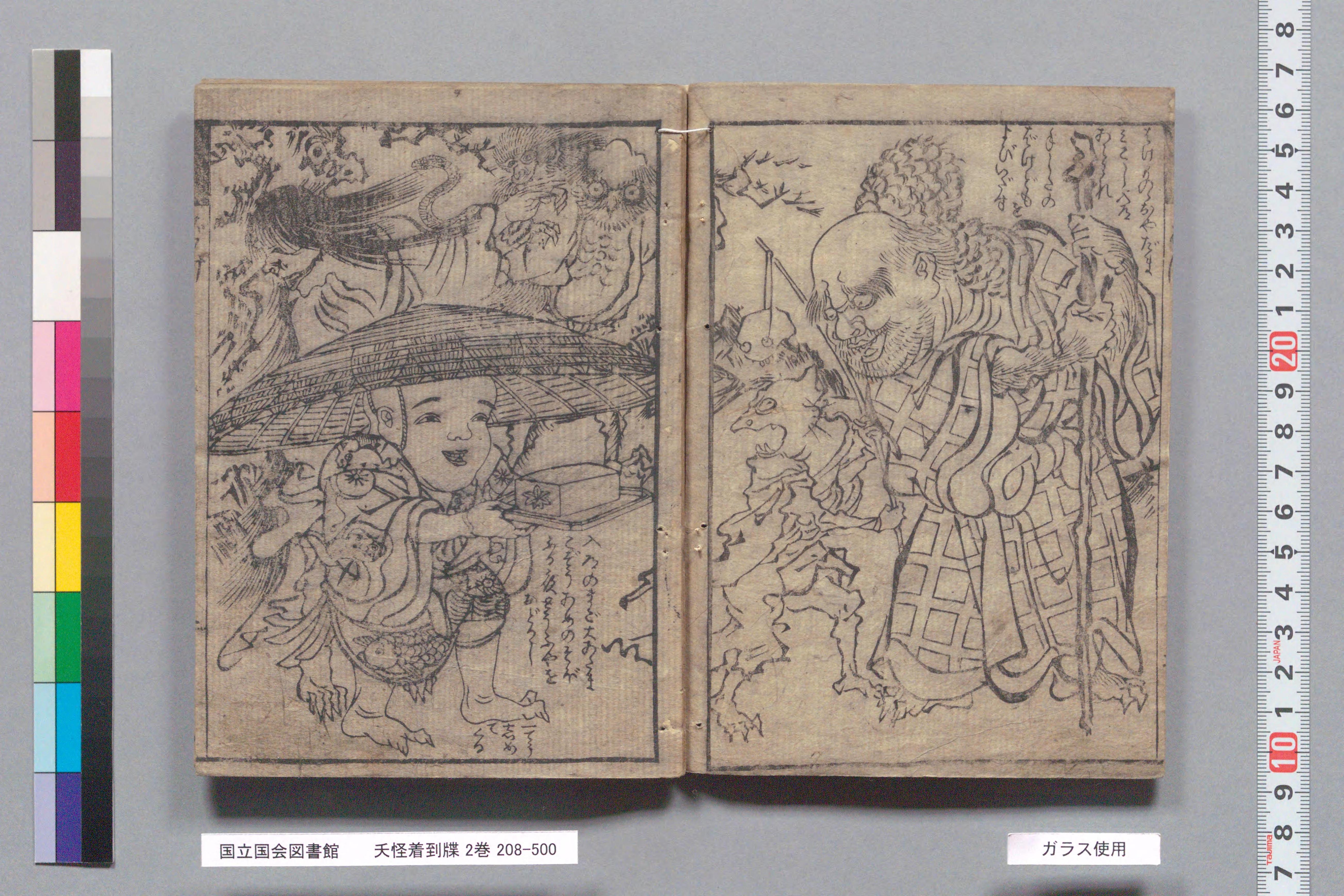

作品名:『夭怪着到牒』巻二

作者: 北尾政美

書型:2巻1冊

出版: 天明8年 (1788)

所蔵:国立国会図書館(NDL-8929732)次は、創作されたNEW鉄板妖怪として、『豆腐小僧』を紹介する。豆腐小僧のトレードマークは、竹の笠と紅葉の印が入った紅葉豆腐。雨が降る夕暮れに、笠を被って、豆腐をのせた盆を持ち、町を歩き回って豆腐を届ける4~5歳くらいに見える小間使いの妖怪である。豆腐小僧は、特に悪さをする妖怪ではなく、物語に登場する時は、ただ気が弱く、よく人の後をつけている姿で描かれている。「怖い」というイメージはなく、ただの寂しがり屋の男の子、愛すべき妖怪の1人である。

なぜNEWなのかというと、豆腐小僧は古くからの伝統的な妖怪ではない。豆腐小僧が誕生した理由は今ではわからない。しかし、紛れもなく草双紙が流行させた妖怪といえる。江戸時代の安永(1772~81)頃から様々な草双紙に顔を出し始め、その人気は明治頃まで続いた。登場初期の頃は、本作品のように大頭が一般的であったが、江戸時代の後期になると、1つ目のものが目立つようになった[参考資料、下記関連記事参照。『古今化物評判』]。(池田)参考文献

小松和彦[ほか]編集委員『日本怪異妖怪大事典』、東京堂出版、2013年

アダム・カバット校注編『大江戸化物細見』、小学館、2000年

アダム・カバット『江戸の化物 草双紙の人気者たち』、岩波書店、2014年

談州楼焉馬(烏亭焉馬一世)作、歌川国貞(歌川豊国三世)画『古今化物評判』 -

関連記事