-

-

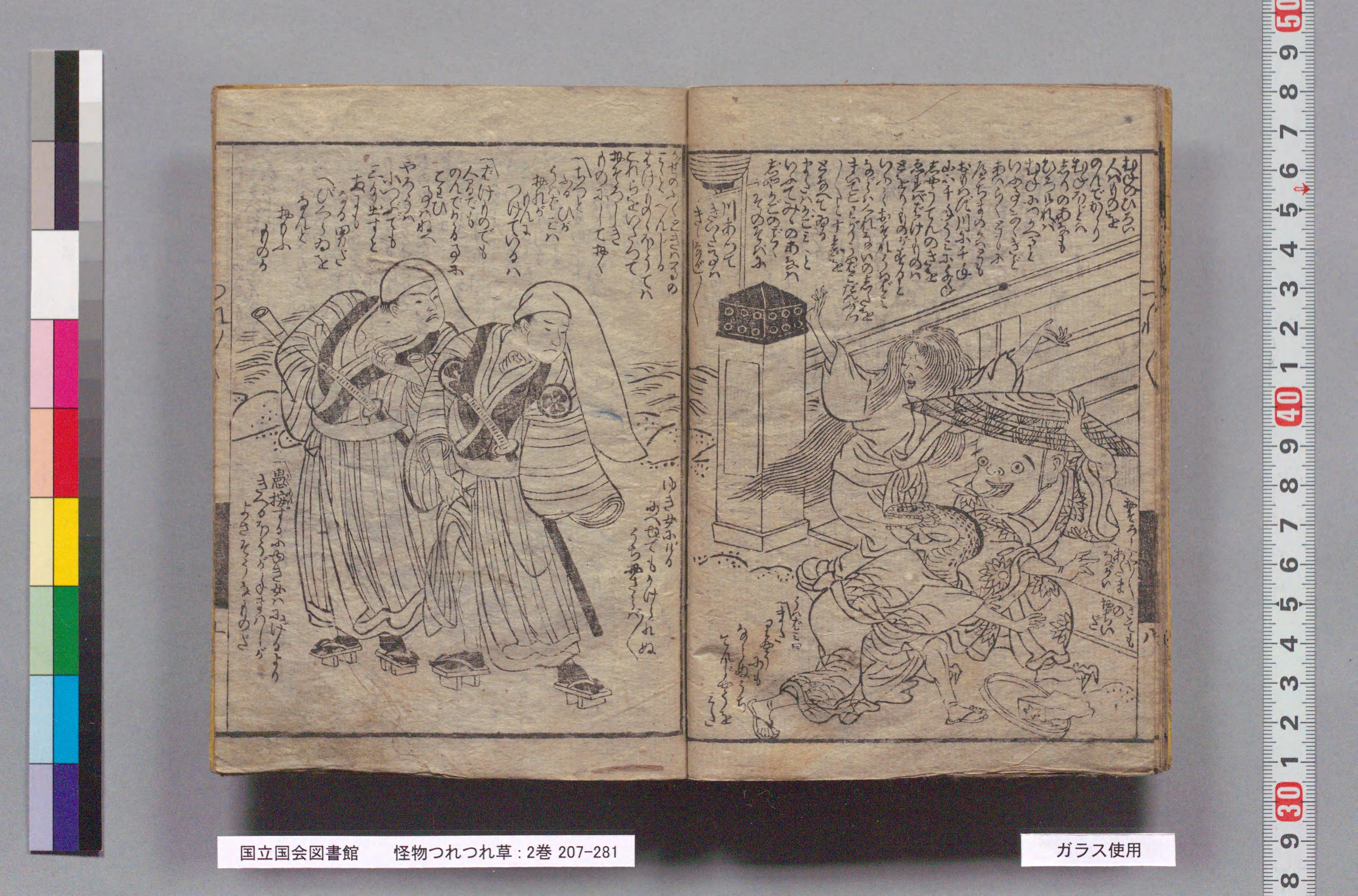

作品名:『怪物つれつれ草』2巻

作者:山東京伝

書型:ー

出版:寛政4年(1792)

所蔵:国立国会図書館(NDL-9892727)『怪物つれつれ草』は、妖怪たちが集まり、人間たちに化かされた話で「人間の百物語」を行っている様子を描いた黄表紙である。妖怪たちは、人間たちにどう驚かされたのかというと、例えば、夫婦喧嘩の際の女に嫉妬の角が生えていたことや、見越入道が高下駄を履いた人間に逆に見越されたことなどを語っている。展示品は、妖怪たちが侠客の男たちから逃げている場面である。妖怪たちは、精神が強く男気のある侠客のことを「通り者がする」といって恐れている。通り者(通り物)とは、「その通り道にあたった家や人に災害を与えるという魔物」という意味があり、通り魔のことである。妖怪たちは、人間(侠客)のことをむしろ魔物のように思い、むしろ返り討ちにあってしまう。と逃げ帰っているようだ。

草双紙にもいろんな種類があるが、赤本・黒本の頃は、「妖怪VS人間」という対立構造が描かれ、妖怪は四天王などの英雄たちに成敗される存在であった。人間が文化の境目に住む恐ろしい妖怪を退治することによって、「現実の世界(都の権力)」をアピールしていた。これらの物語はの主役はあくまで人間であり、妖怪たちはその引き立て役であった。しかし、黄表紙になると次第に笑いの要素が足され、英雄と戦わずして「人間たちは恐ろしい。叶わない。」と、勝手に負けを認める妖怪像が描かれるようになる。江戸っ子たちは、江戸中期に成立したと思われる「野暮と化物は箱根から先」「箱根からこっちに野暮と化物はない」という諺を、ことさらによく誇示してみせる。これは、江戸っ子たちが江戸という都市の文化レベルの高さを誇り、江戸には妖怪はいないが、箱根から西には江戸の文化が行き届かない田舎なので、野暮な人間と化物しかいない。と馬鹿にしたものである。江戸の文化をより反映している黄表紙では、英雄が文化の境目に妖怪を退治しにいく展開ではなく、妖怪たちが箱根の先から江戸に出てくるという物語が多くなってくる。そして、展示品『怪物つれつれ草』のように人間に敵わない、人間を恐れる妖怪像が主役として描かれるようになる。(池田)[翻刻]

胸の広い人は物を呑んでかゝり、胸ほどは尻の穴も広ければ、胸につかへるといふ事なく、喜怒哀楽ともに糸瓜の皮とも思はず、川に千年、山に千年、海に千年、昇天の機を得れば、化物は、通り者がするといふて恐れ、蟒蛇などは紅の舌を巻いて怖がり、蟒蛇だんぶつ〱と十念を唱へてゐる。または、籠耳といふて耳の穴は漏斗のごとく、その側に川あつて聞いた事は聞流し〱、風の吹くときは馬の耳と変じる。化物の方では、これらをいたつて恐ろしきものにしておく。

蟒蛇曰、「まだ龍にもならぬうち、天井を見た」。

雪女逃げる。「煮湯でも掛けられぬうち、おさらば〱」。

愚案ずるに、雪女は逃げるより、消へる方が手回しがよさそうなものだ。

「ちつと古ひが、蟒蛇は俺が紋に付けているは」

「化物でも人間でも、呑んでかゝる事に怖ひ事はねへ。野郎は小粒でも三分出すと、両にもなる男だ。蛇くらゐをなんと思ふものか」

「恐ろしや〱。さても頭の長いお爺だ」

参考文献

『とおり‐ま[とほり‥]【通魔】』 日本国語大辞典、 JapanKnowledge, https://japanknowledge.com (参照 2021-02-02)

アダム・カバット『江戸滑稽化物尽くし』、講談社、2003年

アダム・カバット『江戸の化物 草双紙の人気者たち』、岩波書店、2014年

山東京傳 [著] ; 山東京傳全集編集委員会編『山東京伝全集〈第3巻〉黄表紙(3)』、ぺりかん社、2001年

B1-6 人間に敵わぬ妖怪たち―化物箱根の先