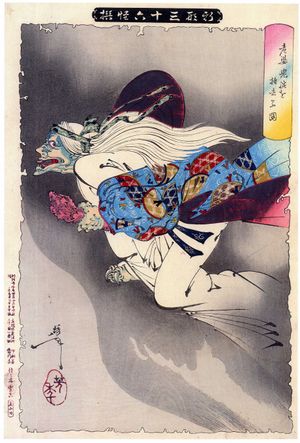

Z0688-2-006

総合

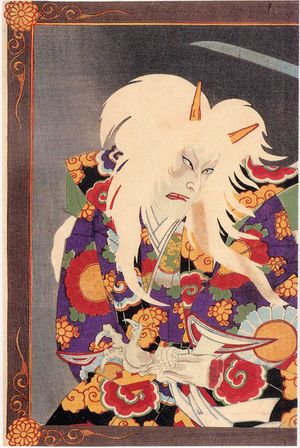

老婆鬼腕を持ち去る図

絵師:芳年

画題:「新形三十六怪撰」「老婆鬼腕を持ち去る図」

題材:茨木童子

出版年:明治22年(1889)

版元:佐々木豊吉

茨木童子

酒呑童子の部下とされる伝説の鬼神。大江山で渡邊綱と戦ってのち、羅生門または一条戻り橋でも戦って腕を切られ、伯母になりすまし腕を取り返しにやってくるとされている。出生については、摂津説と越後説がある。

茨木童子が描かれた浮世絵

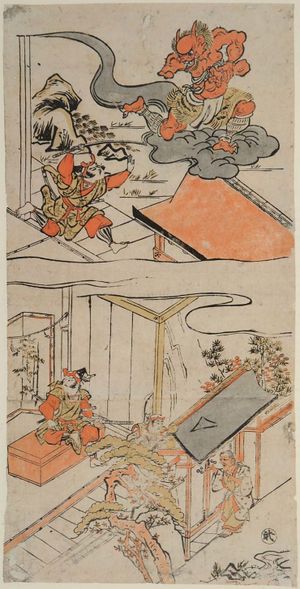

・鳥居? 『渡辺綱と茨木童子』元禄13年(1700) MFA所蔵

・鈴木春信 『見立渡辺綱と茨木童子(いばらき屋店先)』明和4年(1767) MFA所蔵

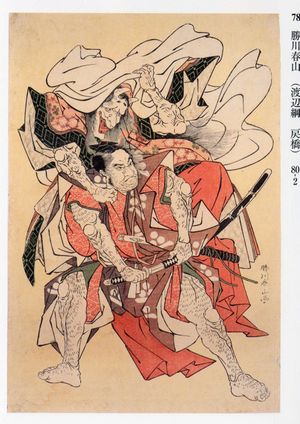

・勝川春山 『渡辺綱 戻橋』寛政?(1789-1801) 山口県立萩美術館・浦上記念館所蔵

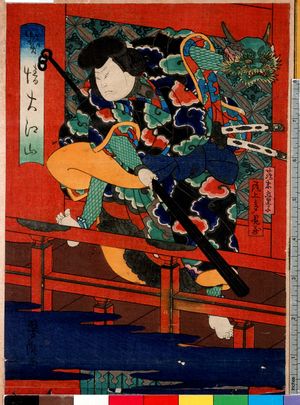

・歌川芳滝 『契情大江山 茨木童子 尾上多見蔵』 慶応3年(1867) 舞鶴市糸井文庫所蔵

・歌川(守川)周重 『綱母実は茨木童子 尾上菊五郎』明治16(1883) 国立劇場所蔵

・国周 『茨木童子 尾上菊五郎』明治16年(1883) 都立所蔵

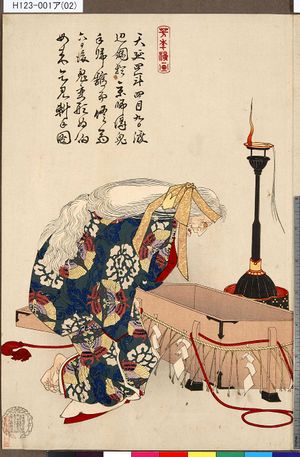

・月岡芳年 『芳年漫画天延四年四月九日渡辺綱於京師得鬼手帰館西修斎変形為叔母来乞見斬手図』明治18年(1885) 都立所蔵

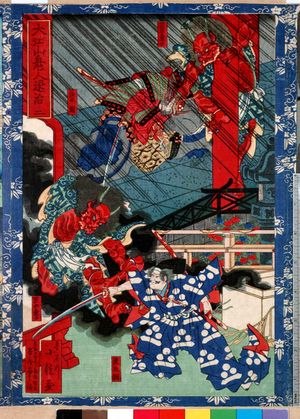

・長谷川小信 『大江山鬼人退治』明治20年(1887) 舞鶴市糸井文庫所蔵

→月岡芳年 『老婆鬼腕を持ち去る図』明治22年(1889)

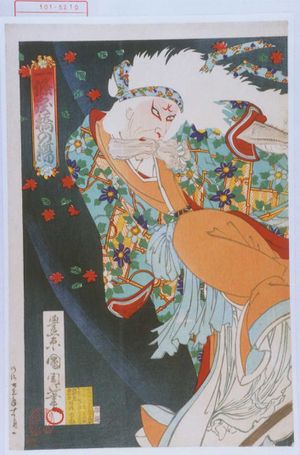

・豊原国周 『一條戻橋の場』明治23年(1890) 演博・国立劇場・京都造形所蔵

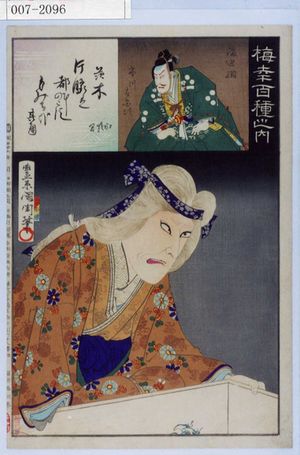

・豊原国周『梅幸百種之内』明治26年(1893) 演博所蔵

※年代は出版年

http://www.arc.ritsumei.ac.jp/archive01/theater/html/maiduru/syutennisiki1.htm (立命館アートリサーチセンター 最終閲覧日2010/10/29)

作品解説

・鬼の形相をしているのにも関わらず、角が描かれていない。茨木童子は「つのがない」とする伝承や、国周 の『茨木童子 尾上菊五郎』は角が描かれていないことからすると、茨木童子自体角が生えていない鬼とされている可能性も考えられる。

・『平家物語』にもその記述があるように、鬼の腕はしっかりと毛が生えており、土のような色をしている

・ふさふさとした長い白髪で描かれているのは歌舞伎の影響か。もしくは『今昔物語』「羅生門」の鬼、そこの住み着く老婆としてのイメージと重ねられているか。(『茨木童子 鬼と呼ばれた童子を追って』より)

・手足の指(爪)は三本。

・芳年以前の作品にはないのに、はちまきのようなものを身につけることが統一されてきている

J・スティーブンソン氏による解説

・舞台は羅生門だと指摘(kurasawaの映画で有名な場所だと指摘するが、黒澤の間違いか)

・茨木童子についての逸話は伝説のものとほとんど違いがなく説明されている(『平家物語』のものなど)

・老婆の表現は、弱弱しく優しいものとしており、名前は「真柴」としている

・1883年の歌舞伎の公演「茨木」と羅生門の話は異なるものだとしている

・茨木童子が大きく跳ぶ様子は、歌舞伎にも「六方」という形で演じられている

・茨木童子の足の爪は明らかに、足のない幽霊とは違い、実在する日本の鬼のものである

・背景について、芸術的な筆の運びを模写した摺り方が輝いていると表現

・この「老婆鬼腕を持ち去る図」は、羅生門の話と和漢百物語の6番を効果的に組み合わせた芳年の作品だと説明

・清玄桜姫の伝説を描いたものと同じように描いていると分析