B3-2 変化する浄瑠璃御前像

-

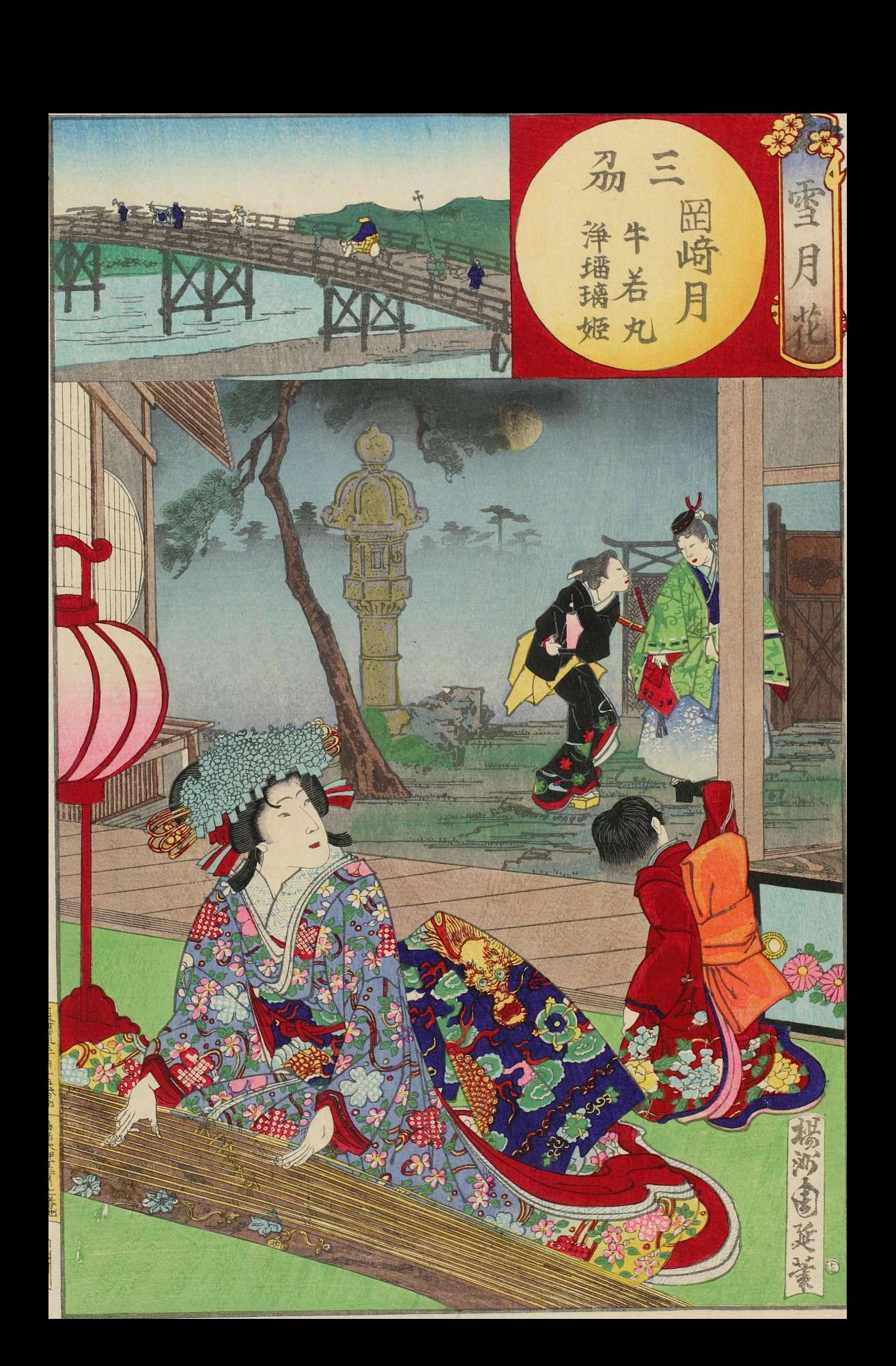

「雪月花」「三州」「岡崎月 牛若丸 浄瑠璃姫」

絵師:楊州周延 判型:大判錦絵

出版:明治17年(1884)8月

所蔵:UPS Marega 作品番号:MM0634_037.【解説】

各地にゆかりのある人物と雪月花のいずれかを取り合わせて描いた「雪月花」シリーズのうちの一つ。

手前の琴を弾いている女性が浄瑠璃御前、奥の男性が牛若丸である。牛若丸の笛の音に惹かれた浄瑠璃御前が女房を遣わし、牛若丸を館内に引き入れている場面と思われる。

邸の奥深くに大勢の女房にかしずかれて管弦に興じる姿が描かれていた絵巻や「奥州浄瑠璃源氏十二段」と異なり、浄瑠璃御前が前面に据えられており、大勢の女房もいない。絵巻には邸内の豪華絢爛な様子が描写される「泉水揃え」と呼ばれる箇所もあり、浄瑠璃御前が高貴な人物であることが周りの建物や装束、人物の多さで表現されているが、この作品では華やかな装束を着てはいるものの、簡潔に主要な人物のみが描かれている。これは浄瑠璃御前物語の内容が人々の記憶から薄れていること、絵巻が描かれた当初は「姫」といえば平安貴族であったものが、風俗の変化やこの作品を受容する層が庶民に変わったことから描かれ方に変化が生じたものと思われる。

また、浄瑠璃御前との出会いのきっかけとなった牛若丸が笛を奏でる場面ではなく、館に入ってきた場面が切り取られていることでこれから二人が契りを結ぶことが予感される。この作品は売ることを目的とした商品であるため、大衆の興味を引き、需要に答えるためにこのような構成になったものとみられる。(山)【補足説明】

浄瑠璃御前の帯には龍が描かれているが、これは浄瑠璃御前物語中で吹上の浜で瀕死となった牛若を守った龍を表していると考えられる。

この龍は牛若丸の刀友切と笛が変化したもので、大蛇と書かれているが、角を持ち絵巻では龍の姿で描かれている。他にも古年刀は少年に、扇は源氏の氏神正八幡宮の使者の白鳩に、烏帽子は烏となり、病床の牛若丸を慰めた。また、作品の左上の部分に川と橋が描かれているが、浄瑠璃御前物語には浄瑠璃御前が身を投げた笹谷の川であると思われる。

【参考文献】

≪ 続きを隠す

辻惟雄、坂田泉、信多純一解説『繪巻上瑠璃』(1977、京都書院)

(山) -

- 投稿日:

- by arc

- カテゴリ: B 源平合戦の女たち,B3 浄瑠璃御前

- [編集]