B4-5 弔う者としての巴

-

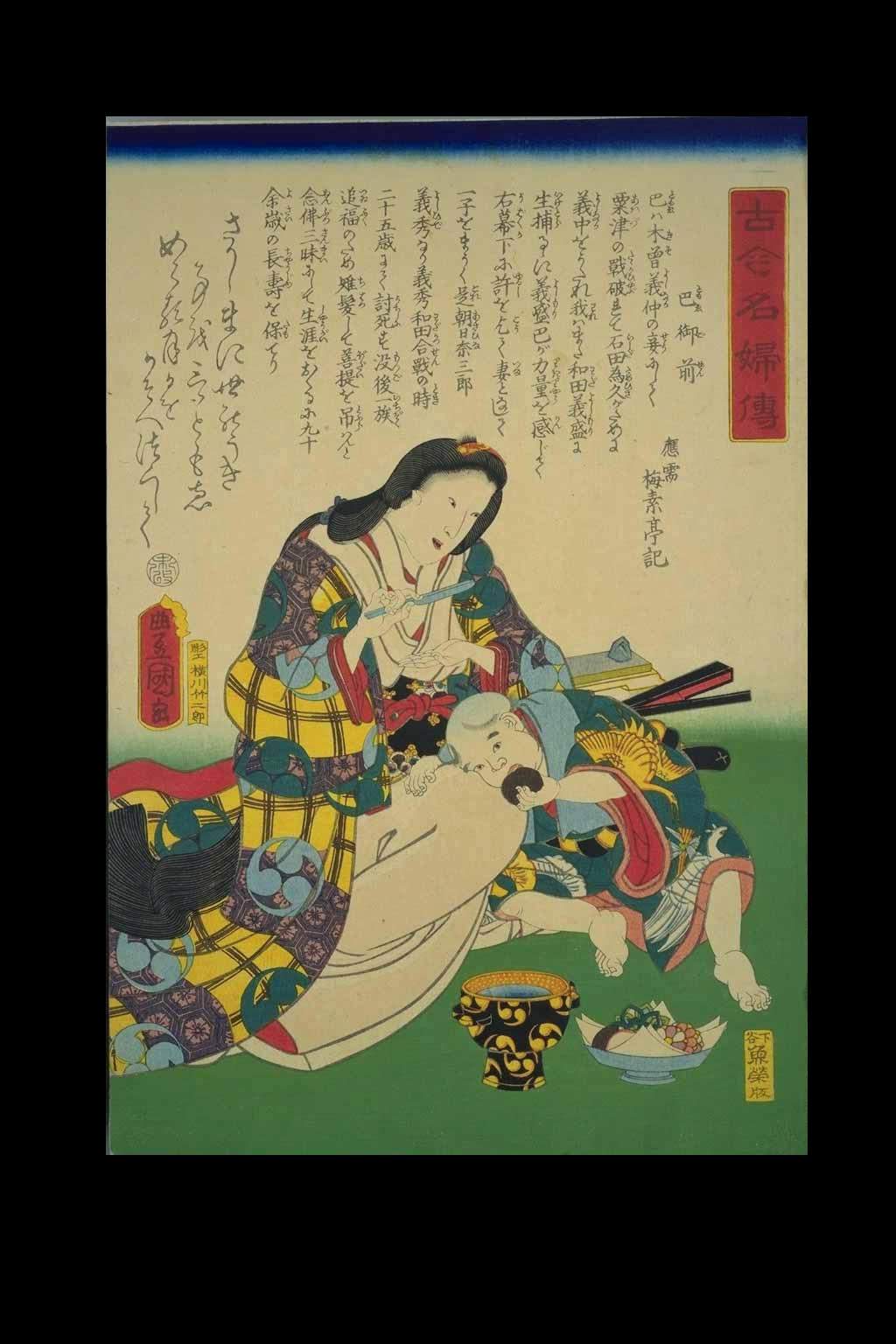

「古今名婦伝」「巴御前」

絵師:歌川豊国〈3〉 判型:大判錦絵

出版: 安政6(1859)年8月

所蔵:国立国会図書館 作品番号:寄別2-7-1-4-00.062裏.【解説】

「古今名婦伝」シリーズの一つ。『平家物語』の異本である『源平盛衰記』に取材した浮世絵である。巴が膝に抱えている子どもは、和田義盛との子・朝比奈三郎義秀である。

『源平盛衰記』巻第35「巴関東下向事」では、『平家物語』での巴の後日談が語られている。巴は粟津の戦い後、信濃に下り、女房公達に義仲の最後の有様を語り伝えた。しかし治承・寿永の乱後、巴は源頼朝に召喚され、鎌倉に赴くことになる。そこで斬首されかけたところを、和田義盛の「武勇に優れた巴を妻として子をもうけたい」という願いにより救われ、妻となって義秀を生んだ。

『源平盛衰記』では「母が力を継たりけるにや、剛も力も双なしとぞ聞えける」として、義秀にも母である巴の大力が受け継がれていることが記載されている。その後巴は和田合戦で義盛・義秀が死亡したのを受け、越中国石黒に赴き出家して尼となり、義仲・義盛・義秀を弔って91歳まで生きたという。大力を持ち数多くの敵を屠った勇婦としての巴とは違い、ここでは義仲・義盛・義秀を「弔う者」としての一面が描かれている。(板)【画中文字翻刻】

巴御前

巴は木曽義仲の妾にして 粟津の戦破れ 石田為久がために

義中をうたれ 我はまた和田義盛に生捕るゝに 義盛巴が力量を感じて

右幕下に許を乞て妻となして 一子をまうく 是朝比奈三郎義秀なり

義秀和田合戦の時 二十五歳にて討死す 没後一族 追福のため薙髪して菩薩を弔はんと 念佛三昧にして生涯をおくるに九十余歳の長寿を保てりさかしまに 世のうき事を 三ッともゑ

めくる月日を かそへつくして【補足】

史実とされている『吾妻鏡』では巴の存在は確認されていない。さらに、和田合戦で義秀は生き延びており、この時の年齢は38歳とされている。つまり義秀は1176年生まれとなり、1185年以降に義盛の妻となり義秀を生んだとされる『源平盛衰記』の記述とは合致していない。そのためこの後日談は後世の創作である可能性が高い。

この後日談に関しては様々な考察がなされている。巴と同時代の女性に板額御前という勇婦がおり、越後の豪族・城氏が幕府に対して反乱を起こし鎮圧された事件があった。板額はその武力で幕府勢を苦しめたが捕らえられ、鎌倉に連行された。その際、浅利与一義遠という後家人が「剛勇の子をもうけ幕府の役に立ちたい」と、その身を引き取った。その板額の伝承と巴の話が混合され、現在の後日談が作られたという。また、義秀は大力を持つ武者として以前から聞こえが高かった。その義秀の能力が、母親である巴の大力を継いだからであるということを説明するために、義秀が巴の生んだ子という話が設けられたのではないかとも考えられている。【参考文献】

≪ 続きを隠す

細川涼一『平家物語の女たち―大力・尼・白拍子』(講談社、1996)

永井路子『平家物語の女性たち』(文藝春秋、1979) -

- 投稿日:

- by 8P

- カテゴリ: B 源平合戦の女たち,B4 巴御前

- [編集]