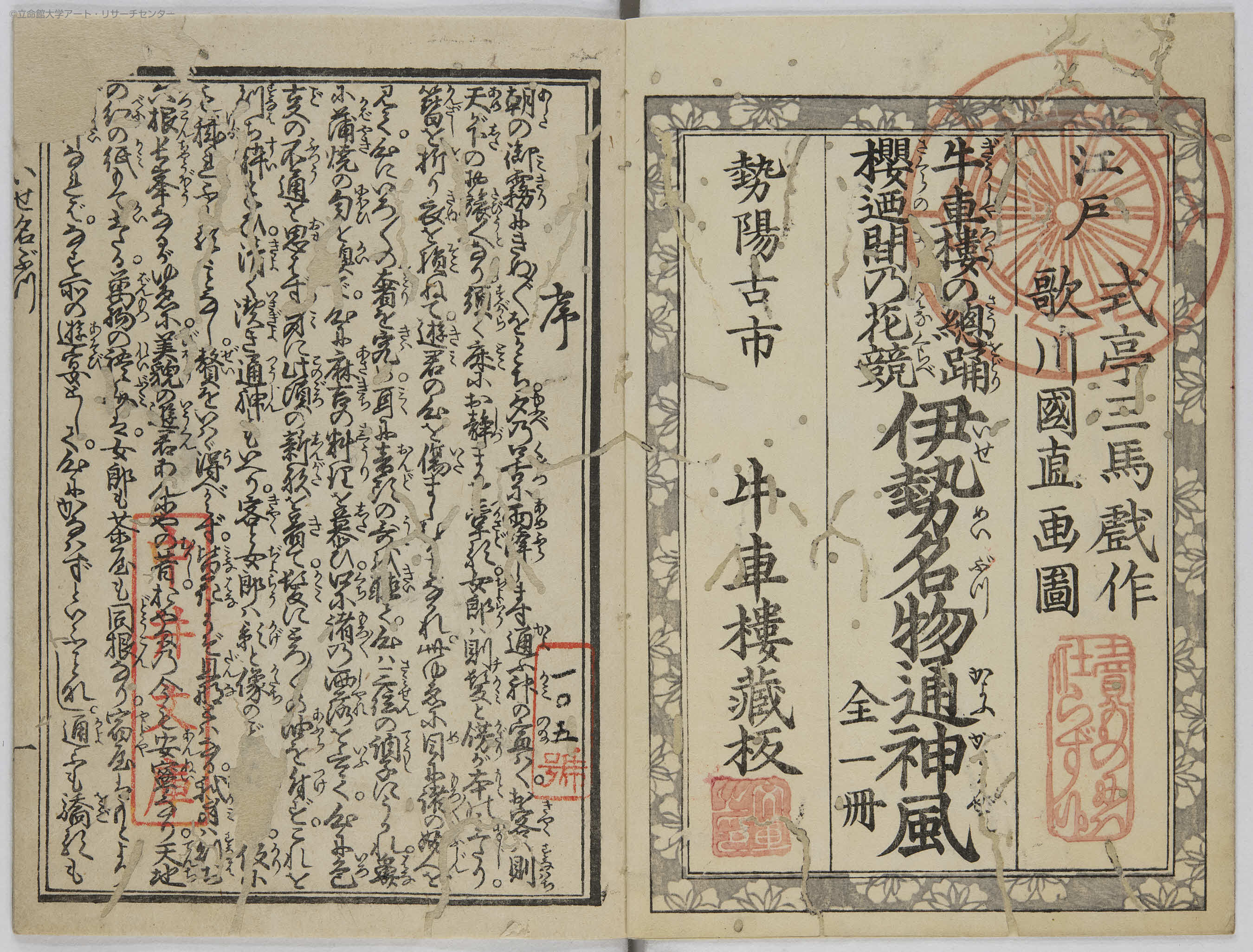

2.4 伊勢名物通神風(nakai0105)合巻

-

-

いせめいぶつつうかみかぜ

式亭三馬(1776~1822) 文化15(1818)年刊、中本 1冊

合巻について、『日本古典文学大辞典』の記述を要約する。(鈴木重三記)

赤本、黒本青本、黄表紙と展開した文芸ジャンルのあとを受けて、従来の各編数巻の分冊の装幀様式から適宜数巻の合冊へと製本改革を敢行し、他の造本要素も整理進化させて草双紙の最終様式として定置させた。体裁は美濃紙半裁二つ折り、一編は数巻からなるが、各巻五丁とする伝統性は保持し、挿絵の構図もこの限定に即して処理されている。

当文庫の合巻全数の点数と冊数の関係をみると、66点で1192冊であり、1点の平均は18冊である。それらのなかで、1冊のみである合巻の本書をとりあげた。

伊勢神宮の外宮と本宮の間には、古市という所があり、多くの遊郭があった。その遊郭の一つの「備前屋」の広告宣伝のための冊子を江戸の作者である式亭三馬が作成したことになる。神谷勝広氏(6)によると、備前屋は「桜の間」における伊勢音頭の総踊りで知られていた。文化15(1818)年、桜の間を新装する際、本書を宣伝のための本(いわゆる景物本)として配っていたということである。