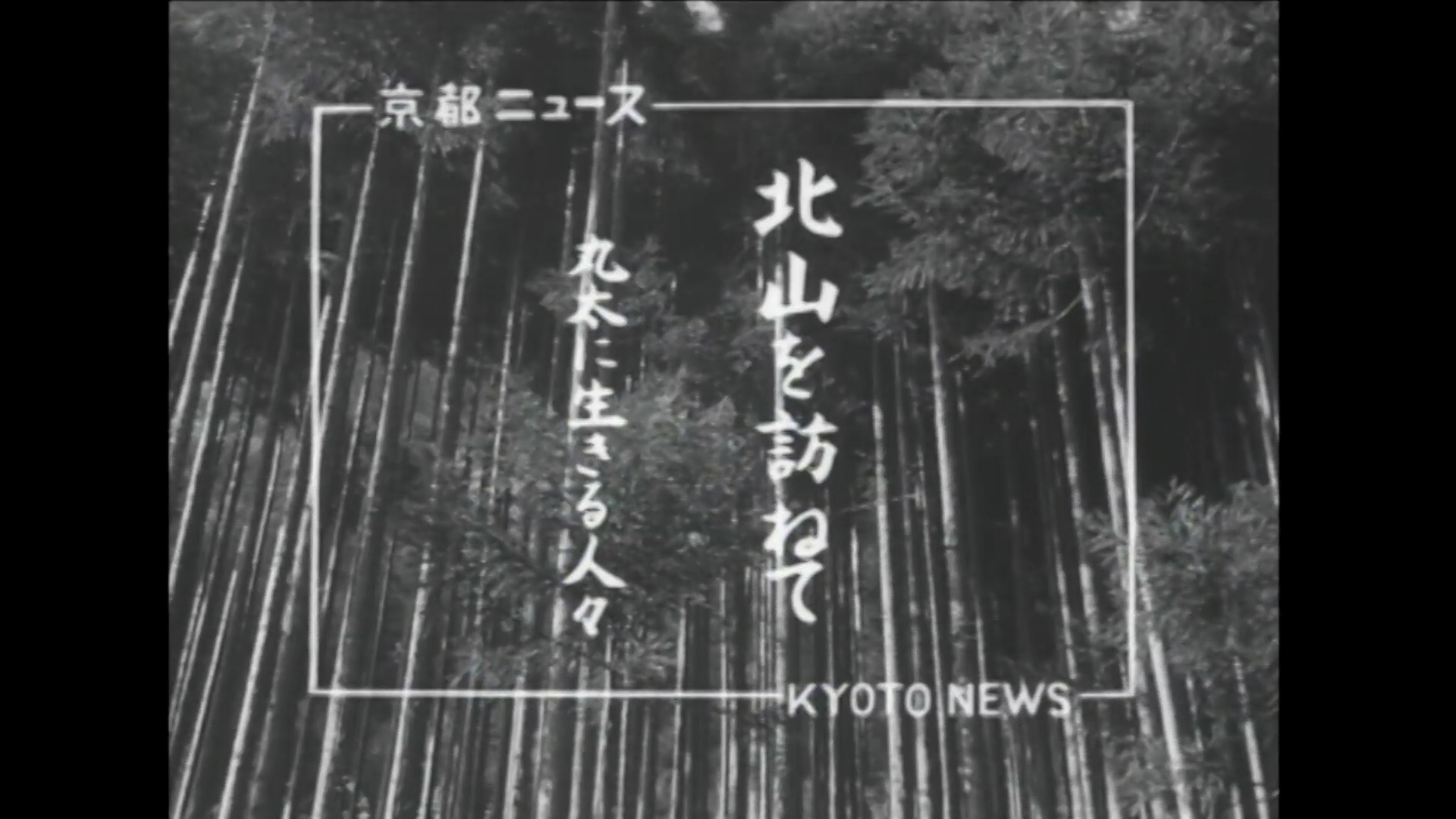

北山を訪ねて 丸太に生きる人々(35-4)

-

-

「京都ニュース 北山を訪ねて 丸太に生きる人々」

京都駅から北北西およそ20キロ、清滝川の流域北区中川町の北山丸太は、500年の昔、応永年間から、京都林業の代表的なものとなっています。節の無い真っ直ぐな優れた丸太を育てるためには、枝打ちがもっとも重要な役割を持っています。これは、丸太林業の生命であり細心の注意と熟練が必要です。伐採の時期も大切で、8月中旬から9月下旬の間に切り出し、1週間山で乾燥。のち、いよいよ製材にかかります。これは、粗皮むきといって、スギかヒノキ材で作った長さ30センチほどのへらで皮をはぎます。続いて、割れを防ぐため、のこぎりで縦の方向に中心まで溝を切る背割り作業が行われ、背割りした部分にやいれ(?)といってひのきこみ(?)。およそ1か月間、昼は外で、夜は納屋で乾燥します。おばあさんも小皮むきの仕事に一役買って、一家総出の作業です。艶出しするための磨きは、中川付近の菩提の谷(滝?)の泥のような目の細かい砂で磨きをかけます。こうして出来上がった製品は最低3000円から最高10万円以上の値がつけられ、京都はもとより東京、大阪、神戸に積み出されますが、生産高は1000万円以上にのぼり、一般住宅用のほか、茶室の床柱、長押などに使われ、めっきり住宅の建築が増えてきた今日この頃、特に各方面から珍重されています。この仕事にあたる人々は、より優秀な木材をと研究を怠りませんが、青年男女も、夜、青年会館に集まっての自主的な講習会です。 まあ中川においてはよせぎりと言いまして、だいたいまあ、この京北(?)において、 こうして、伝統ある京都市の誇る、北山丸太林業は中川町の人々によって生み出されていくのです。