-

-

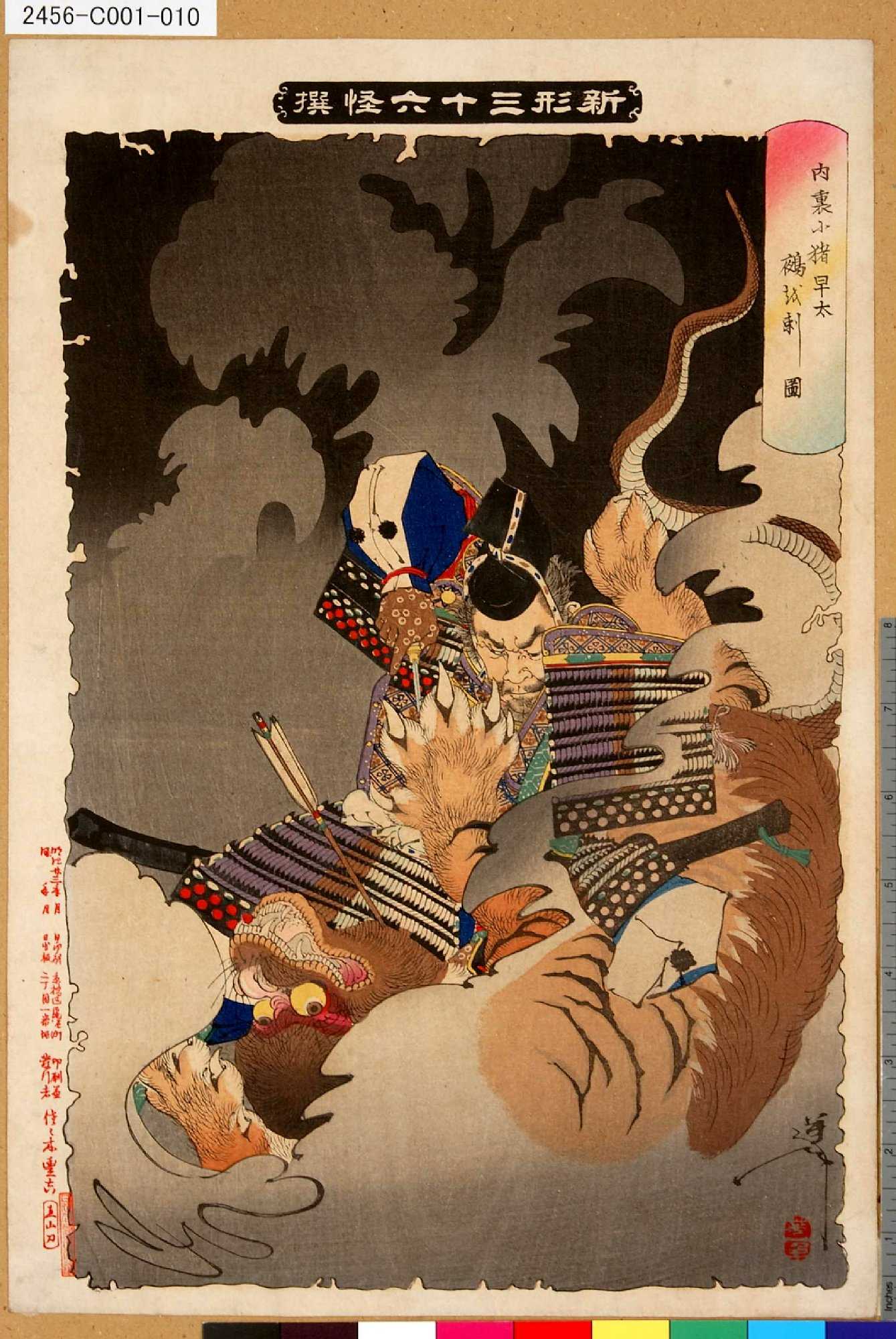

作品名:「新形三十六怪撰内裏に猪早太鵺を刺図」「新形三十六怪撰」「目録その他」

出版:明治23年(1890)

絵師:月岡芳年

判型:大判錦絵

所蔵:東京市立中央図書館(2456-C001-010)伝承にまつわる妖怪として、次は『鵺』を紹介する。本図に描かれている男性は、源頼政の家来である猪早太である。そして、鵺という妖怪が猪早太の下に描かれている。本図は猪早太が鵺にとどめを刺しているシーンである。鵺の喉元に刺さっている矢は、頼政が放った矢である。鵺の姿は、猿の顔、狸の胴、虎の手足、蛇の尻尾を持っているといわれ、その他様々な書物では違う姿で描かれるときもあるが、いずれもギリシャ神話のキメラのようなの姿をしている。特筆すべきはその鳴き声にあり、「ヒョー、ヒョー」と鳴く。

鵺は『平家物語』に登場する。近衛天皇が夜な夜な悩まされていたのは、黒い雲に隠れ、「ヒョー、ヒョー」と鳴く得体の知れない怪物であった。怪物は後に「鵺」として認識される。(鵺は今まで、アジアやニューギニアに生息するトラツグミという烏の異称でもある。古くは夜に奇妙な悲鳴のような鳴き声で鳴くことから凶鳥としてい忌み嫌われていた)毎晩丑の刻に、東三条の森の方から黒雲が来て、御殿を覆ってしまう。毎夜続くその不気味な声に、ついに天皇は病に倒れてしまった。薬や祈祷をもってしても、一向に回復はしないため、側近たちは弓の達人である源頼政に怪物退治の勅命を下す。頼政は、猪早太という従者と共に丑の刻まで待機し、やってきた黒雲に矢を射る。すると、蜘蛛の中から悲鳴と共に怪物が二条城の北方に落下した。落下してきた怪物は、猿の顔、狸の胴、虎の手足、蛇の尻尾を持っている異質な姿だった。そしてすかさず、猪早太がとどめを刺したのだった。やがて御殿に静けさが戻り、天皇はたちまち回復した。そして、頼政は天皇から褒美に「獅子王」という刀を与えられたのだった。

この『平家物語』に登場する怪物は、「鵺の声で鳴く得体の知れないもの」とされていて明確な名前はつけられていなかった。しかし現在では、この怪物が「鵺」と認識され、有名になっている。(小山)

参考文献

国際日本文化研究センター「怪異・妖怪画像データベース」

B3-6 鵺