-

-

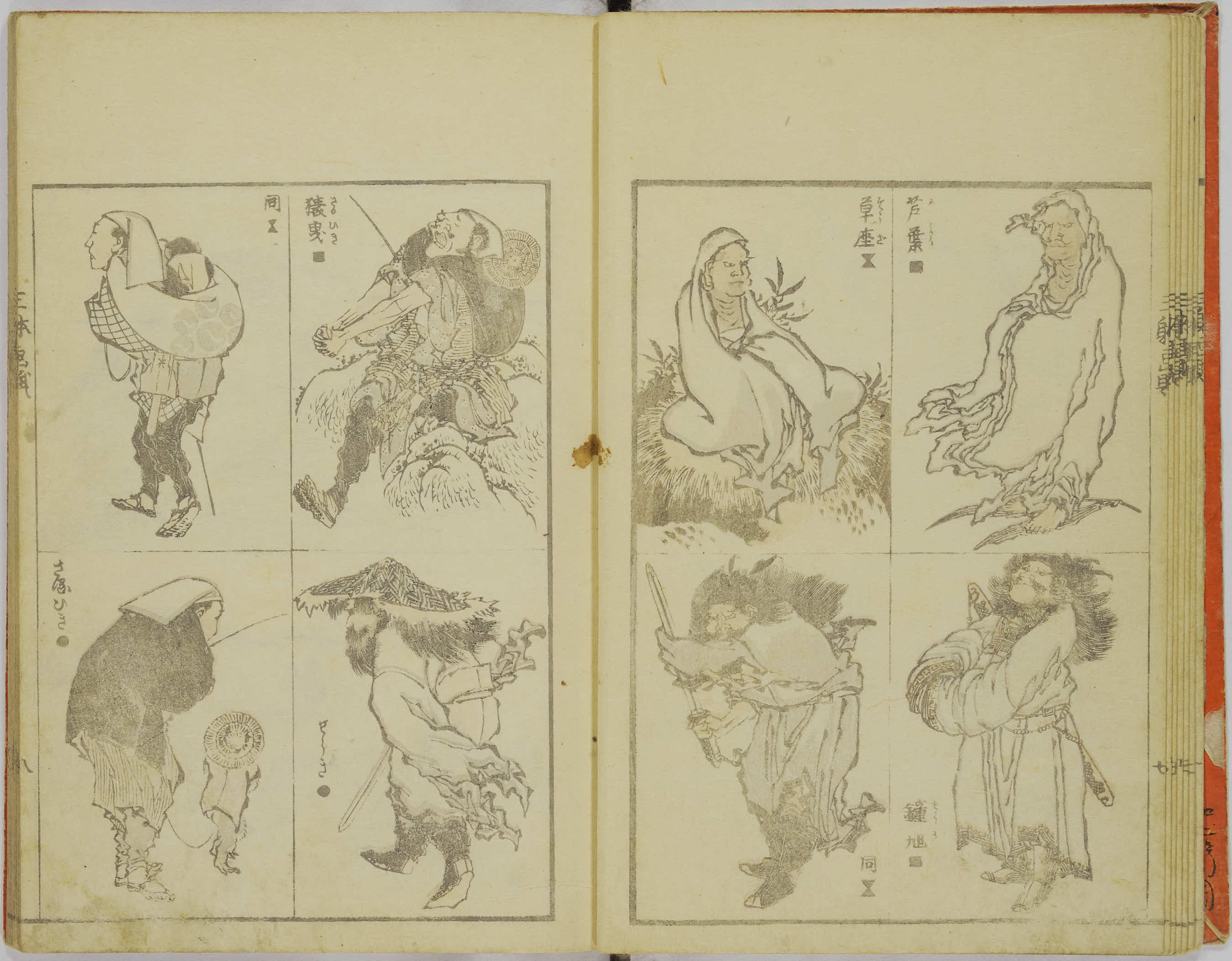

書名:『三体画譜』

作者:葛飾北斎

書型:半紙本

出版:文化12年(1815)

所蔵:Ebi(個人)(Ebi0139)画像のページの左側4つの絵が猿曳の絵である。

『三体画譜』とは、同一の絵柄を真・行・草(真→行→草の順に簡略化)の三体で描き分けた絵手本である。四角の印が真体で描かれた絵を指しており、三角が行体、丸が草体である。人物や風景、草花などの略し方の基本を分かりやすく手ほどきしている。

猿曳(猿引、猿牽)とは、主に正月などのめでたい時に猿を背負ったり猿を曳いたりして家々を廻り、太鼓や口上に合わせて猿の舞や芸を披露し金銭を貰う大道芸のことである。猿飼、猿屋、猿回し、猿舞などと記されることもある。正月には猿曳は羽織袴という正装で猿舞を披露し、町家を回る際は手拭で頬被りをし、演じるのに用いる道具類を風呂敷に包んで背負い、手には猿を指示するために使用する竹棒を持って移動した。ちなみに、この道具などを腰に吊るすことを「牽く」と言ったことから猿牽となったとされ、紐で猿を引くからではない。

発祥はインドで、そこから中国、日本へ伝わったとされる。日本での本来の猿引の職掌は、鎌倉時代初期に物資輸送などの役割で重要視されていた馬や牛の疫病退散・守護であった。これは当時、猿には馬や牛の病気を祓い健康を守る力があるとする信仰・思想があったため、牛馬舎の前で猿を舞わせたのである。そこから派生して、広場や家の軒先で芸を披露し金銭を得る芸能に変わっていった。江戸時代には、徳川幕府の専属の職業として確立したが、 江戸幕府の崩壊と共に衰退した。現在は、猿回しとして劇場やイベント会場などで高度な技が披露される。

家の前ではなく見世小屋などで猿が演じる曲芸もあった。これは猿曳が猿に仕込んだ曲芸であり、犬の背中に猿が乗るものや、馬の上に乗る曲馬などが演じられた。曲馬は人気があり、高値でも大入りであった。その他軽業のようなでんぐり返しや棒渡り、輪抜けなどが演じられた。演じる場所が違えどどちらも猿曳といった。(甲斐)参考文献

宮尾與男『図説:江戸大道芸事典』、柏書房、2008年

日本文化いろは事典プロジェクトスタッフ『猿回し』「日本文化いろは事典」(参照2021-02-09)

A1-3-2 猿曳