-

-

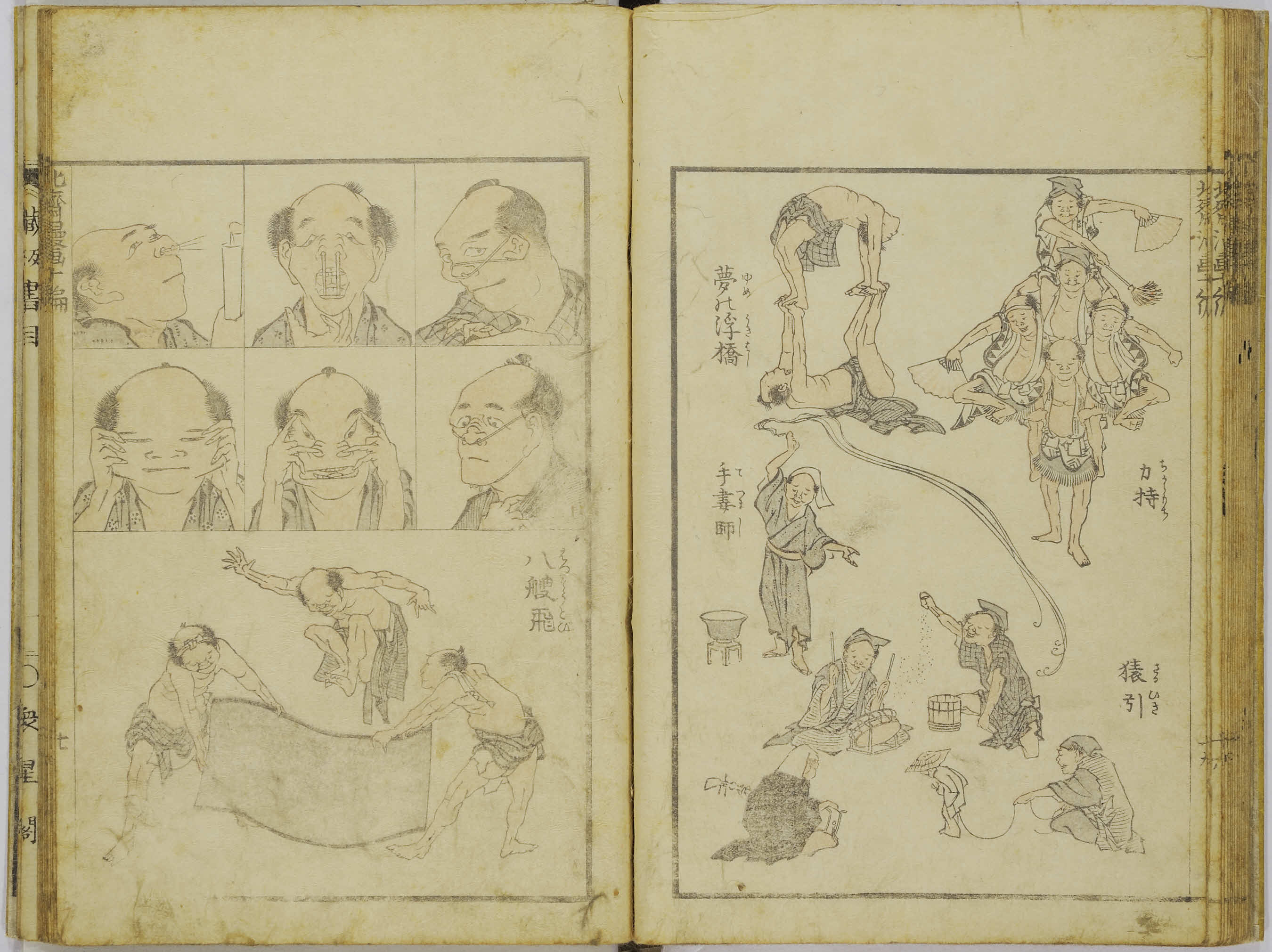

作品名:『北斎漫画』十編

作者:葛飾北斎

書型:不明

出版:文政2年(1819)

所蔵:Ebi(個人)(Ebi1205)画像のページ右側が芸能である。左上から時計回りに「夢の浮橋」「力持」「猿引」「手妻師」である。

「夢の浮橋」

浮舟とは水上にイカダや船を並べ、その上に板を渡した橋のことをいう。つまり、この曲芸は人の手足によって支えられた人間の橋の頼りなく危なっかしい様を浮橋に例えたということである。また、『源氏物語』五十四帖の最終巻に「夢浮橋(ゆめのうきはし)」という巻があり、浮橋繋がりから曲芸にこの名前がつけられたと考えられる。「力持」

絵のような人だけではなく、酒樽や俵、石、臼などを持ち上げる大道芸のことを力持という。数時間持ち続けたり、疾速に歩いたりとバリエーション豊かであった。昔は力仕事が多いということもあり、力があることが有能さを示す指標のひとつであった。そのために優劣が競われ、東西に分けて大関・関脇・前頭などの位付けをした番付が作成された。絵は上に乗る人が扇子などを持ちお揃いの法被を着ていることから、単に力比べをしているのではなく大道芸や見世物として演じている場面であると考えられる。「猿引」

主に正月などのめでたい時に猿を背負ったり猿を曳いたりして家々を廻り、太鼓や口上に合わせて猿の舞や芸を披露し金銭を貰う大道芸のことをいう。正月の猿引は羽織袴を着ることが多かったようであるため、絵は正月ではなく日々の町家などで演じている場面であろう。三味線を弾く人や太鼓を叩く人も描かれているため、猿が舞を舞う猿舞をしている場面であると考えられる。「手妻師」

手妻師とは現在の手品師のことである。手妻は古くから伝わる奇術のひとつで、稲妻のように手を素早く動かすことから、そのように言われるようになったとされる。明治時代以降に西洋のマジックが移入されるようになってから、西洋に対する和のものとして、和妻という言い方もされるようになった。この絵に描かれているのは、「連理の紙」か「紙うどん」のどちらかであると考えられる。連理の紙は切り分けた紙が瞬時に繋がり、紙吹雪に変化する手妻である。紙うどんは紙を燃やし、かすを空中に投げると何本もの白い糸に変化し、それを小鉢に入れ水を加えるとうどんに変化するという手妻である。北斎漫画には以上のような芸能をはじめ、庶民の生活、建造物、技法、動植物など森羅万象を15編に渡って描いている。北斎の優れた絵の技術を堪能できる絵手本である。東京都墨田区にあるすみだ北斎美術館では北斎漫画15冊を全て手にとって鑑賞できるため、ぜひ訪れて手に取って読んでもらいたい。(甲斐)

参考文献

泡坂妻夫『大江戸奇術考:手妻・からくり・見立ての世界』、平凡社、2001年

高橋浩徳「持ち上げの遊戯と行事」『大阪商業大学アミューズメント産業研究所紀要』21,pp.61-100、2019年(参照2021-02-09)

「奇術」『日本辞典』(参照2021-02-09)

増淵勝一「33 「夢浮橋」の巻名の由来は何か」『源氏物語の謎』、国研出版、国研ウェブ文庫、2013年(参照2021-02-09)

日本芸能実演家団体協議会「手妻」『花伝舎』、日本芸能実演家団体協議会(参照2021-02-09)

A1-3-1 北斎が描く芸能