B3-4 歌舞伎と浄瑠璃御前

-

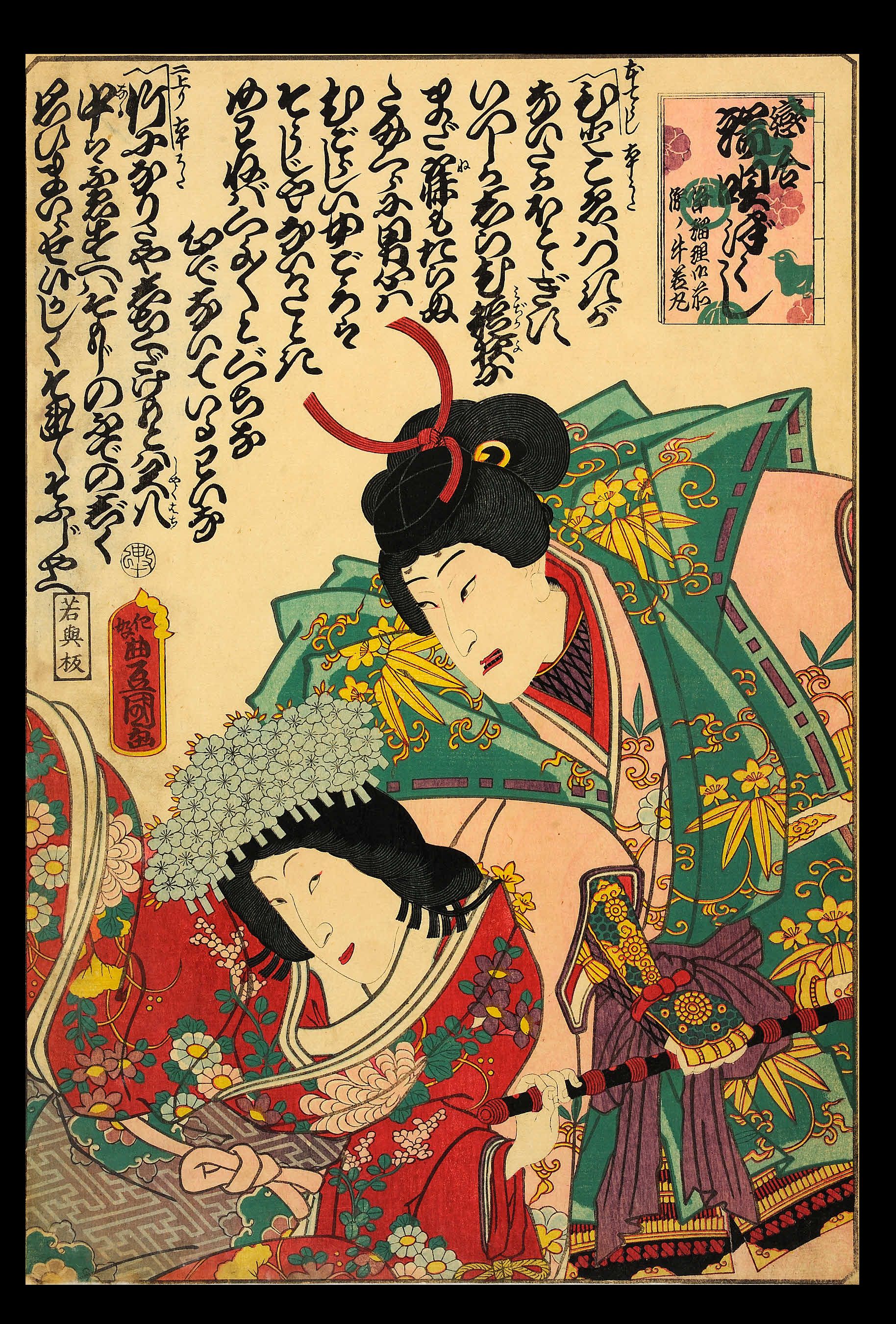

「恋合端唄づくし」「浄瑠璃御前 源ノ牛若丸」

絵師:歌川豊国〈3〉 判型:大判錦絵

上演:万延1年(1860)10月江戸

所蔵:立命館ARC 作品番号:arcUP0476.【解説】

これは三代目歌川豊国作の役者絵である。

配役は源ノ牛若丸が中村芝翫、浄瑠璃御前が沢村田之助である。浄瑠璃御前と牛若丸が見つめあい、牛若丸の笛を手に取っている構図である。詞章から推察するに一夜を共にした浄瑠璃御前と牛若丸が別れを嘆く場面である。別れの悲しさは深窓の姫君である浄瑠璃御前が牛若丸の袖に縋りつき、そのまま外に出るほどで、牛若丸も名残を惜しみ笛を取り出して奏した。

牛若丸はお歯黒をし、源氏の紋とされる笹竜胆の柄の装束を着ている。お歯黒は上代から高貴な女性が行っていた習慣であるが、平安後期には公家や武家の男性も行っていた。牛若丸の美麗な様子は浄瑠璃御前物語でも描写されており、牛若丸が源氏の貴公子であるということを強調していると考えられる。

この作品に描かれた演目は記載されていないが、参考図の四季文台名残花という実際の歌舞伎を描いた作品では牛若丸を演じたのが中村芝翫の前名である中村福助であること、芝翫への襲名がこの2作品の間の時期であることから、義経を演じた人物は同一であり、ほかの演者、配役も一致し、この作品は実際に上演された四季文台名残花を描いたものと思われる。

参考図は、歌川豊国による3枚組の出語図。出語図とは役者だけでなく太夫や三味線弾きを描いた歌舞伎絵である。興業名:忠臣晴金鶏(ちゅうしんあかつきのとり)

所作題:四季文台名残花 音曲:常磐津(浄瑠璃節の一種)

配役:浄瑠璃御前...沢村田之助、御曹子牛若丸...中村福助、常磐津...豊後大掾、三味線...岸沢小式部、御厨の三太...市川市蔵

場面は浄瑠璃御前と牛若丸が笛を手にしている場面である。一夜を共にした二人が別れる際の様子を表しているものと思われる。【参考図】

万延1(1860)5月 座「四季文台名残花」豊国〈3〉所蔵:都喜蔵(tokizo017)

(山)【画中文字翻刻】

「ひとこゑはつきが ないたかほとゝぎす いつしかしらむ短夜に まだ寝(ね)もたらぬ たまくらに男心は むごらしい 女ごゝろは そうじやないかたとき あわねばくよ/\とぐちな 心でないているわいな

「竹になりたやしちくだけ もとは尺八 中はふゑ すえはそもじの ふでのじく 思いまいらせ候かしく それ/\そふじやへ【参考文献】

≪ 続きを隠す

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/artwiki/index.php/ArcUP0476(閲覧2017/12/07)

野島寿三郎『新訂増補 歌舞伎人名事典』(2002、日外アソシエーツ株式会社p303,444)

http://japanknowledge.com/lib/display/?(閲覧2017/12/07) -

- 投稿日:

- by arc

- カテゴリ: B 源平合戦の女たち,B3 浄瑠璃御前

- [編集]