-

-

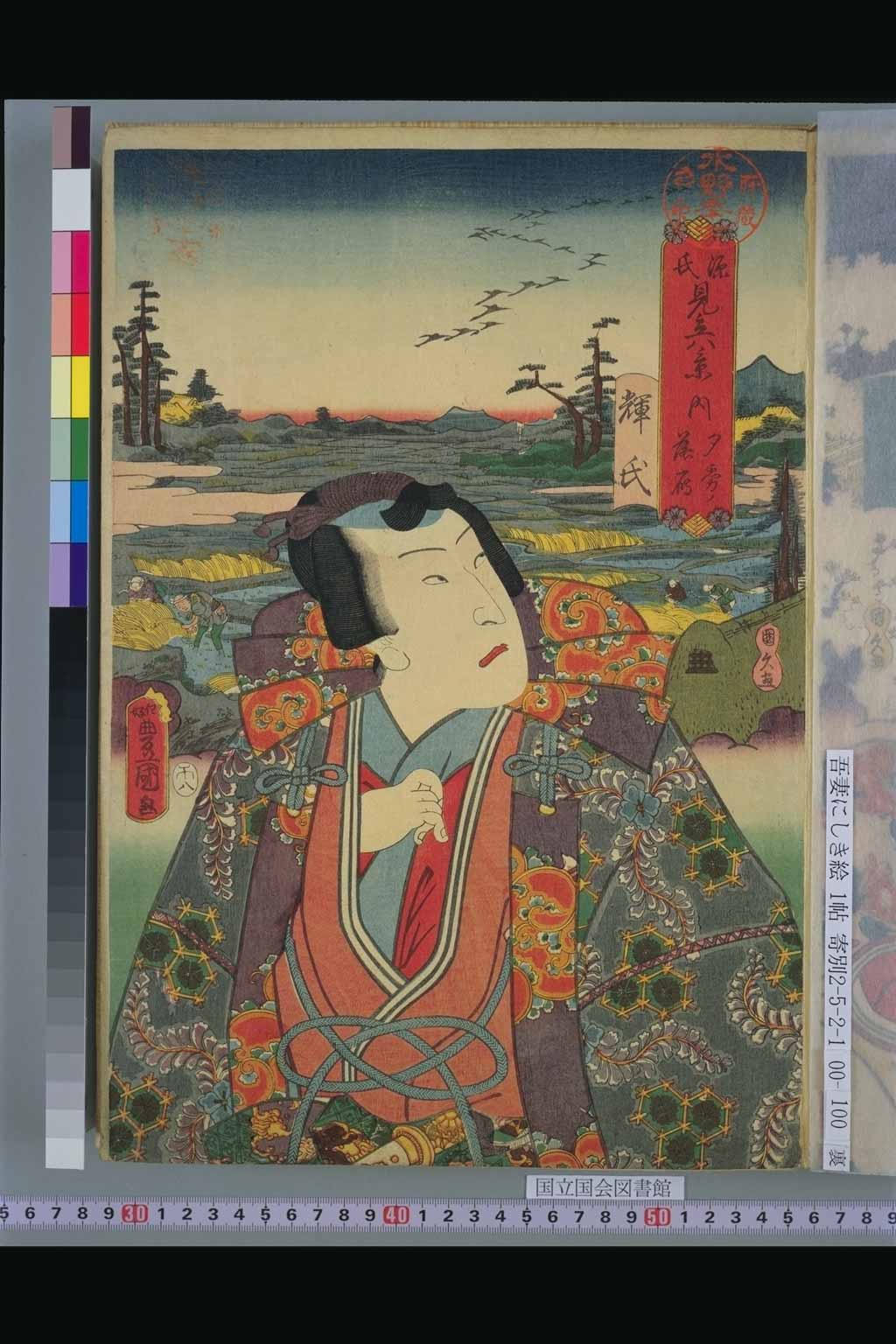

作品名:「鶏合之図」

出版:嘉永7年(1854)7月

絵師:歌川豊国〈3〉

判型:大判錦絵3枚続

所蔵:MFA Boston (MFA-11.15811)鶏合(とりあわせ)とは、雄鶏を蹴合わせて勝負させる合わせもの(物合)、闘鶏である。まず、物合として挙げることができるものは「貝合」「鶯合」「犬合」「牛合」など数多く、動物を競わせる遊戯もこのように記されるのである。

中国では古く周代から行われ、日本においては『日本書紀』の雄略天皇記に大雄鶏を戦わせたという記録が残っている。よって奈良時代以前からの由緒正しき遊戯であるものの、物合として流行したのは平安時代以降である。『三代実録』では陽成天皇が観覧し、『栄花物語』では花山院の主催で行われた。また、宮中では三月三日節句の景物として行なわれるなど、高い地位を確立していたようだ。他の物合は物品の優劣の他、和歌をともに歌うなど教養が求められるものも多い中、鶏を戦わせるだけでよい鶏合は武士や庶民の間で人気が高まり、広まった。鎌倉、室町ともに、三月上巳の節で存続し、江戸時代に至っては、ついに庶民の間で賭博行為を伴った形で行われたため、たびたび禁令が発された。

この作品は錦絵の中でも源氏絵に分類される。日本国語大辞典によると、源氏絵とは「源氏物語」五四帖を題材にして描いた絵、源氏物語絵とあるが、浮世絵にあっては『偐紫田舎源氏』(1829~42)を題材にした見立て絵を指す。『偐紫田舎源氏』とは、19世紀に刊行された柳亭種彦の作品だが、話の大筋は源氏物語に沿いながらも室町時代の将軍家のお家騒動を主題としたパロディの合巻である。さて、この「鶏合之図」のどこに源氏絵の要素を見い出すかというと、上座の中心に座る唯一の男性に注目する。彼は髷(まげ)のもとどりに、紫の紐を用いて先を二つに割った海老茶筌髷という髪型をしており、かつ、南蛮風の外套のような歌舞伎衣装さながらの派手な出で立ちをしていることがわかる。これは絵師である三代豊国の創案で、『偐紫田舎源氏』において足利義政の妾腹の子である主人公・足利光氏(光源氏)であることを示しているのである。その証拠に、彼は他にも「源氏見立八景之内」「夕霧落雁」「輝氏」という大判錦絵を遺しており、どちらの作品の男性も、髪型・服装・概ねの色づかいが一致する。

よって、「鶏合之図」は、武士や庶民の娯楽となり江戸時代まで長く流行した鶏合を、室町将軍家を舞台とする『偐紫田舎源氏』と組み合わせて描いた錦絵ということになる。(内田)参考文献

『げんじ‐え[‥ヱ]【源氏絵】』、日本国語大辞典、JapanKnowledge, https://japanknowledge.com(参照 2021-01-14)

『とりあわせ【鶏合】』、国史大辞典、JapanKnowledge, https://japanknowledge.com(参照 2021-01-14)

『偐紫田舎源氏』、 日本大百科全書(ニッポニカ)、JapanKnowledge, https://japanknowledge.com(参照 2021-02-08)

藤沢市藤澤浮世絵館『展示資料解説』「藤沢市藤澤浮世絵館HP」(参照2021-02-09) -

関連記事

A3-2-1 「鶏合之図」 - 鶏合