A3-3-3 『東都歳時記』 - 富くじ

-

-

作品名:『東都歳時記』巻一

作者:斎藤月岑

絵師:長谷川雪旦

書型:半一冊(春之上)

出版:天保8年(1837)

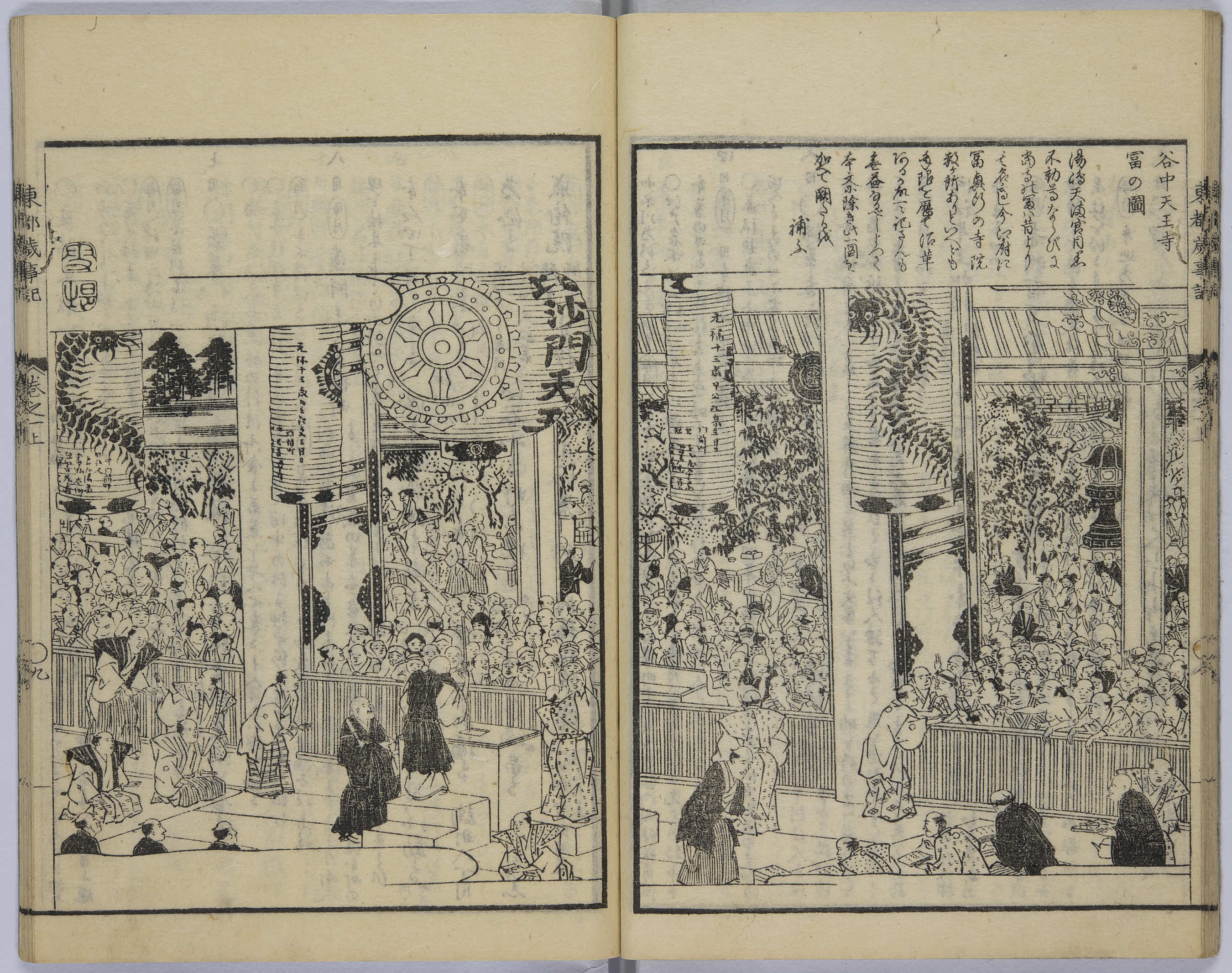

所蔵:立命館ARC (hayBK02-0120)図は、『東都歳時記』収録の、「谷中天王寺(感応寺)富の図」である。多くの人で賑わい、人々の目線は中央手前の寺僧にくぎ付けである。

すでに紹介したように、湯島天神、目黒不動尊とともに「江戸の三富」と呼ばれる、幕府公認の富興行の地である。文化・文政年間(1804~1830)には、江戸だけで開催地は十五か所とも三十一か所とも言われ、年間興行は百二十回に及んだ。主催者が増加するにつれ、各興行所ごとの売り上げが落ちていくことから、賞金還元率を引き下げたりと工夫も必要であった。原則販売は興行主だったが、購入する低所得者の行列をさばききれなくなり、門前茶屋に卸したり、富札屋が生まれた。興行という名の抽選日は寺によって異なり、月ごと一等賞と当選番号のみ記録された一覧表である「富一留書抜」を確認すると、感応寺は毎月18日、湯島天神は毎月16日、そして目黒不動尊は4日である。寺の修繕費に必要な資金の確保だと考えると、お互い日程がかぶらないように意識していたのかもしれない。(内田)参考文献

河合敦『図解・江戸の遊び事典』、学習研究社、2018年

滝口正哉『江戸の社会と御免富』岩田書院、2009年

『企画展「江戸の宝くじ「富」一攫千金、庶民の夢」図録』、貨幣博物館(参照 2021-01-13)

『谷中天王寺の富籤[百科マルチメディア]』、 日本大百科全書(ニッポニカ)、 JapanKnowledge, https://japanknowledge.com (参照 2021-01-14)