-

-

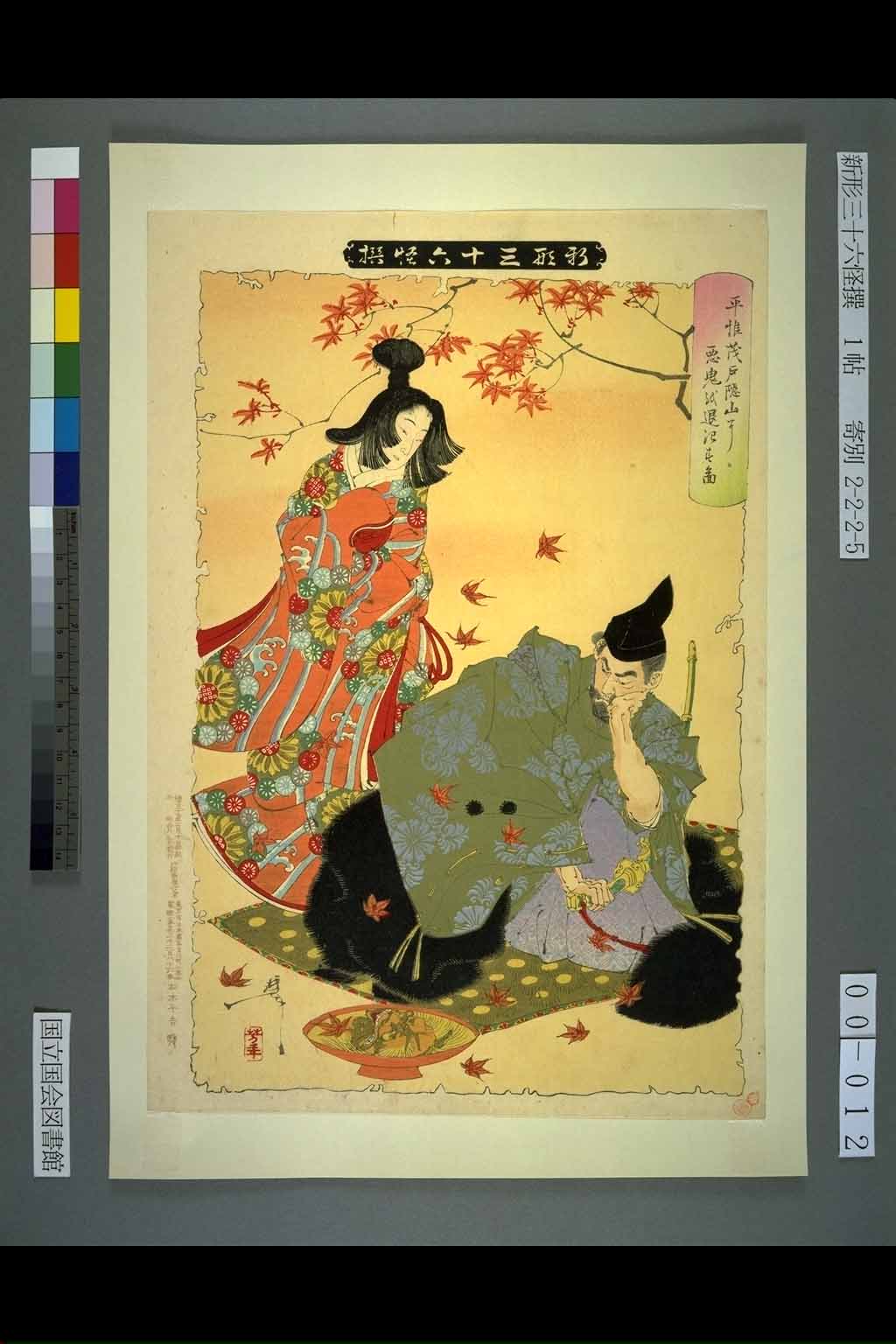

作品名: 「新形三十六怪撰」 「平惟茂戸隠山に悪鬼を退治する図」

出版:明治35年(1902)

絵師:月岡芳年

判型:大判錦絵

所蔵:国会図書館(NDL-544-00-012)

伝承にまつわる妖怪の一人として、次は鬼女「紅葉」を紹介する。

画像の眠っている男性は平安時代の武将で、平重盛の息子である平惟茂という人物。 その背後に立つ女こそが、鬼女「紅葉」である。 この絵に描かれている女性は一見すると普通の女性のように見えるが、惟茂の持つ杯に写っているのは、 恐ろしい鬼の顔である。 この杯に写る顔が、この女の正体を現しているのではないかと考えられる。

紅葉は、『紅葉伝説』に出てくる鬼女で、様々な物語の展開が存在するが、大筋は平維茂と戦ったのち、 討ち取られるというものである。 紅葉狩が扱われている作品において、鬼女の生い立ちや性格、名称の違い、 平維茂とのやり取りの違いなどが見受けられる。

今に伝わる『紅葉伝説』の基本となっているものが、1886年刊行の北向山霊験記・戸隠山鬼女紅葉退治之伝である。 この原本では、紅葉は源経基の寵愛を受け、懐妊まで成し遂げるも、奥方を呪ってしまい、山へ流される。 紅葉は、ふもとの村で村人たちに世話をしてもらい、順調に生活していたものの、 満足できず他の村から金銀を強奪する。 襲ってきた盗賊たちも返り討ちにし、部下にする。そこから、ますます悪事を働いてしまう。 その噂が都にまで轟き、冷泉帝は紅葉討伐を決め、平維茂を向かわせる。 最終的に平維茂は紅葉の首をはねて決着がつく。

恐ろしい紅葉の姿とは別に、長野県にあった鬼無里村に伝わる鬼女紅葉は違ったものとなっている。 山に流され、都をしのびながらも、紅葉は人々に施しを与え、都の文化や読み書き、 医術などを教えた「貴女」として描かれている。 能や歌舞伎においては、『紅葉狩』という題名でこの伝説は描かれている。 能における『紅葉狩』では、戸隠山で鹿狩りを行うために来た平維茂一行を紅葉が宴に誘い、維茂が眠ってしまう。 そして、維茂の夢に神が現れて鬼女を打ち倒すための神剣を授ける。 そこからは、他と共通しているように、戦い、紅葉は討たれるというものになっている。 1887年の河竹黙阿弥による歌舞伎『紅葉狩』では、鬼女紅葉は更科姫と称されており、 平維茂が平家の名刀「小烏丸」で鬼を打ち倒すというように、 オリジナル要素が織り込まれたものとなっている。

能や歌舞伎作品として繰り返し上映されるだけでなく、 ドラマになった内田康夫の『戸隠伝説殺人事件』のモチーフともなっている。 最近では、人気ソーシャルゲームに出るキャラクターのモデルにもなっている。 このように、鬼女・紅葉は時代を超えてまだ生きていると言える。(小山)

参考文献 長野地域における「鬼女紅葉」書承伝説についての一考察 郭, 海紅・李, 常清

北向山霊験記・戸隠山鬼女紅葉退治之伝 国立国会図書館近代デジタルライブラリー

B3-1 鬼女紅葉