-

-

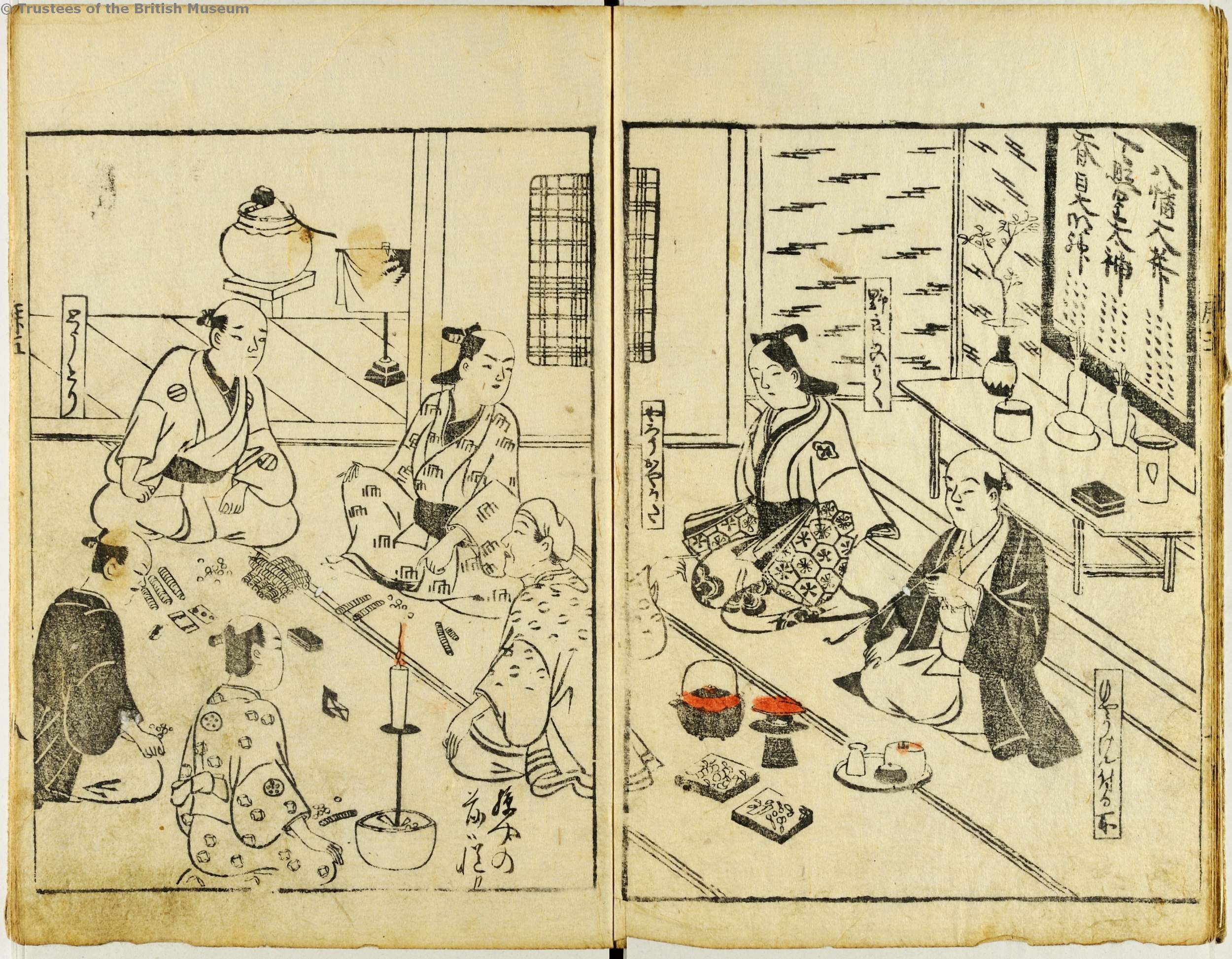

書名:『鹿の巻筆』 巻五

作者:鹿野武左衛門

絵師:古山師重

書型:咄本5巻5冊

出版:貞享3年(1686)

所蔵:The British Museum(BM-JH042-5)『鹿の巻筆』とは、江戸落語の祖と言われる鹿野武左衛門を作者とする、主に笑話を収める噺本(咄本)。挿絵は菱川師宣の門人である古山師重によるもの。右は、江戸時代に流行した遊戯「カルタ賭博」を行っている場面である。

カルタは17世紀後半に爆発的に普及したが、それに比例するように賭博用具として取り締まりの対象にもなった。『徳川禁令考』や『江戸町触集成』、『御仕置例類集』によると、明暦から寛政まで長くカルタ博奕の禁が続いていたようだ。

カルタは大別すると歌カルタや合せカルタの系統と、海外から伝わった天正カルタ(南蛮カルタ)の系統の二つに分けられる。図の人物達が行っているのは後者の天正カルタに類する遊戯である。賭博遊技系のカルタは、江戸時代、関西中心の「てんしょ(合せ)カルタ」と、江戸中心の「めくりカルタ」となって全国に普及した。

本作品の登場人物たちの手元に注目すると、手元の札の柄が、円が三つ並んでいるものは「まめカルタ」の目札に、黒線がクロスしたものは「かぶカルタ」のかぶ札に見える。前者は西日本一帯で流行し、後者は関西地方で流行した。

江戸で流行した天正カルタの子孫である「かぶカルタ」の遊戯法として特徴的なのは「かう(加宇)」であり、手札を組み合わせて九か九に最も近い数字を作れば勝利というものである。一方で、一二三四の順で手札を出していき、手持ちが無くなれば勝利できる「読(よみ)」という遊戯法も存在し、絵の人物たちは、こちらの遊戯法で賭博を行っていた可能性もある。

どちらにせよ、大量の銭がおいてあることから、賭け事であることは一目瞭然だろう。カルタや遊戯法の派生は、賭博の取締を逃れる意図もあったのかもしれない。

なお、画像は正徳6年(1716)版である。(内田)参考文献:

増川宏一、日本遊戯史、平凡社、2012

『鹿野武左衛門』「日本大百科全書」、japan knowledge,https://japanknowledge.com(参考書 2020-12-16)

『古山師重』「日本大百科全書」、japan knowledge,https://japanknowledge.com(参考書 2020-12-16)

『「天正カルタ」「かぶカルタ」』「日本かるた文化館」 (参考書 2020-12-15)

『めくりかるた』「日本かるた文化館」(参考書 2021-02-09)

A3-1-1 『鹿の巻筆』-かるた賭博