佐々木高綱

ささきたかつな

総合

歌舞伎

戯曲、一幕。岡本綺堂作。大正三年(1914)十月、二世市川左団次により初演。 佐々木高綱は、数々の戦功をたてたが、その功に対して何の沙汰もしない頼朝に対して、大きな不満を抱いていた。ある日訪れた僧に、かつて石橋山の戦の際、馬士を殺してその馬を奪ったことを懺悔し、その後世を弔う為、馬士の一子子之助を養っていると語る。物蔭でこれを聞いた子之助は、高綱の心に感じ、今日こそ父の仇を討とうという姉おみわの心に従わない。やがて奥から僧形となってあらわれた高綱は、斬りつけたおみわの手をおさえ、さみしく笑い、高野山へと向う。 大正初期青年のニヒルな思想と合致した高綱の性格がよろこばれ、二世左団次の得意芸。「杏花十種」(左団次の家芸)の一つとしてしばしば上演されている。ささき たかつな

画題

画像(Open)

- ARC浮世絵検索システム

- Ukiyo-e.org

- 大英博物館Collection_Online

- 東京国立博物館

- 文化遺産オンラインDB

- Google_Search

- CiNii論文検索 *CiNii図書検索

解説

(分類:武者)

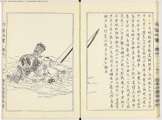

前賢故実

東洋画題綜覧

佐々木高綱は通総四郎といひ、秀義の第四子、盛綱の弟、勇武にして胆略があり、初め姨に徒つて京都の吉田にあつたが、源頼朝の旗挙を聞き馳せて之に従ひ石橋山の戦に敗れて杉山に匿れた時は高綱馬首を廻らして大庭景親に当り、これに依つて頼朝は漸く生を全うするを得た、寿永二年頼朝の義仲を討つや、高綱また軍に従ひ、頼朝より名馬生唼を得て宇治川に先陣の功を立て、備前安芸等七国の守護となり左衛門尉となつた、初め頼朝の杉山に匿れ、高綱に依つて危を免るゝや、高綱に向つて、他日天下に号令する時来らば、必ず其半を割いて功に酬いんと約し、義仲征討に当つても此の言葉を繰返したが、頼朝更に約を履まぬのに憤り薙髪して高野山に入つたが、その歿年を詳にしない。 (大日本史) 宇治川先陣が好個の画題なので、よく画かる、その項(先陣争ひ)参照。 (『東洋画題綜覧』金井紫雲)