ArcUP4667

総合

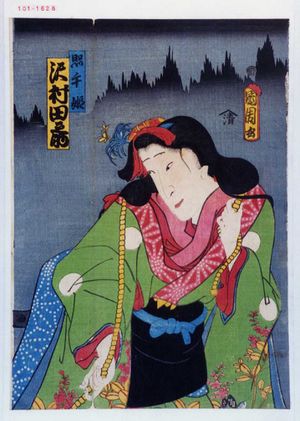

「東海道五十三次 藤沢 照手姫」「東海道五十三次 平塚 小栗」

画題: 「東海道五十三次 藤沢 照手姫」「東海道五十三次 平塚 小栗」

絵師: 三代目豊国

落款印章:豊国画(年玉枠)

改印: 正二改

出版地: 江戸

上演場所: 江戸(見立)

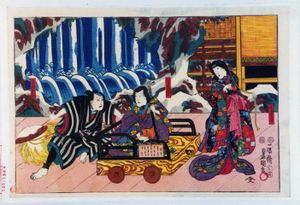

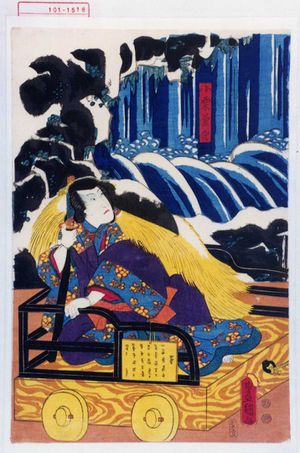

配役:小栗 初代中村福助

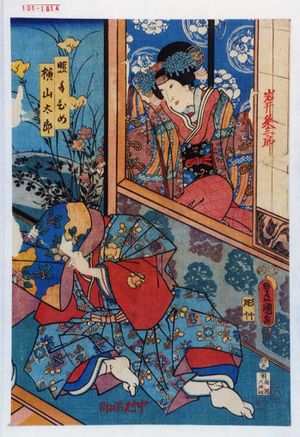

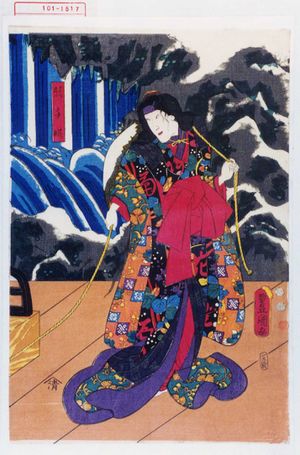

照手姫 3代目岩井粂三郎

題材

小栗判官物。歌舞伎、人形浄瑠璃の一系統。小栗とその妻照天(手)の説話を扱った作品の総称。

説経を題材に人形浄瑠璃作品も成立し、近松門左衛門作『当流小栗判官』(正徳4年9月10日以前大阪竹本座初演か)、さらに元文3(1738)年8月同座で元祖竹田出雲・文耕堂作『小栗判官車街道』が初演されている。歌舞伎では『小栗判官車街道』の影響を強く受ける『姫競双葉絵草紙』が、幕末から近代以降のある時期まで京阪地方でたびたび上演された。

嘉永六年(1853)九月の市村座『小栗判官車街道』で中村福助(初代)と岩井粂三郎(3代目)は同座している。このときの配役は小栗を高助、照手姫を菊次郎が演じている。

「新版 歌舞伎事典」平凡社 1983年11月

「歌舞伎登場人物事典」 白水社 2006年5月

あらすじ

『小栗判官車街道』

常陸国の豪族横山大膳は兄郡司の所領を奪おうと企て、郡司を謀殺、息女照手姫を捕え、わが子二朗と結婚させようとした。照手姫の許婚小栗判官はそれを知り傾城の姿になって横山館へ入りこんだ。大膳はそれを見破り鬼鹿毛という荒馬を判官にけしかけるが、判官はそれを見事に乗りこなして逃走した。照手姫はこの騒ぎにまぎれて横山館を逃げ出し、小栗の旧臣で漁師の浪七にかくまわれた。しかし浪七の女房の兄胴八は隙を見て照手姫を連れ出し船で逃亡しようとした。浪七は岩の上で切腹、祈念すると逆風が吹き、船は岸へ戻された。 判官は家の重宝勝鬨の轡を求めて旅をするうち、美濃青墓の宿万屋にあることがわかり、轡を引出物に娘お駒と夫婦になることになった。ところが、その家の下女小萩が実は照手姫。万屋の女主人は小栗家由縁の者で、娘に代わって判官、照手を夫婦にしようとするが、お駒は聞き入れない。女主人はやむなくお駒を手にかけた。お駒の嫉妬の怨霊は小栗を足腰のたたぬ業病にしてしまった。照手姫は夫を土車に乗せ、熊野山中へ引いていく。大膳一味はそれを追い熊野山の湯の峰で二人を殺そうとしたが、遊行上人の護符のお蔭で判官は身体を回復、横山一味を誅殺して、小栗家は再興された。

「歌舞伎鑑賞辞典」水落潔 渡辺製本 1993年9月

登場人物

小栗…相模の国(神奈川県)の国主であった故横山郡司の息女照手姫の許婚である。馬術に優れた家柄だけに、照手姫の伯父である横山大膳とその息子らが手を焼く荒馬を難なく乗りこなす。その折に婆羅門三が実は大膳の息子三郎と知る。相模の国の横領を企む大膳と息子の次郎、三朗に毒酒を盛られるが、危機一髪のところを脱する。

小栗のモデルは、応永三十(1423)年、足利持氏に背いた常陸の国の住人小栗満重の息子小次郎といわれる。 説経『小栗判官』では、鞍馬の毘沙門の申し子として誕生。

照手姫…相模の国(神奈川県)の領主故横山郡司の息女で小栗判官の許婚。

小栗判官・照手姫譚の原拠かとされる『鎌倉大草紙』には、応永三十(1423)年足利持氏に叛旗を翻し敗れた常陸の国(茨城県)の住人小栗満重の息子小次郎の命を救うてる姫という遊女が登場する。

「歌舞伎登場人物事典」 白水社 2006年5月

配役

中村福助(初代)…(後の四代目中村芝翫) 2代目中村富十郎の門人中村富四郎(のち座の頭取)の次男として生まれる。弟に政治郎(のち2代目福助)がいる。初め中村玉太郎と名乗り師に付いて修行。のち中村駒三郎と改める。天保9年(1838)年4代目中村歌右衛門の養子となって江戸に下り、翌10年3月中村座「花翫歴色所八景」に中村福助と改める。万延元(1860)年7月4代目中村芝翫を襲名。明治26年正月多治見の舞台で≪隅田川土手の場に法界坊となり、宙乗りになってあらはるる際、レンジャクの鎖が断れて下に落ち、右の脚を折≫ったため名古屋で療養、のち東京にもどる。31年11月演技座「絵本太功記」の和藤内と勢力富五郎の2役が名残りの舞台。 時代物と世話物に適し、背は低かったが風姿・口跡がよく、立役・実悪・女方を兼ね、東西の舞台に勤めた。

明治初期の東京劇壇を5世坂東彦三郎とともに二分する名優であったが、古風で大まかな芸風のために明治の近代化の中でとり残された。錦絵のような立派な顔は、江戸歌舞伎最後の名優のものであった。舞踊を得意とし、その芸風は後世に大きな影響を与えた。

岩井粂三郎(3代目)…(後の8代目岩井半次郎)

7代目岩井半次郎の子。母は4代目瀬川菊之丞の次女にあたる。初め子役として岩井久次郎と名乗り江戸の舞台を勤めていたが、天保3(1832)年3代目粂三郎と改め11月中村座「碁盤忠信雪黒白」に門院侍女小侍従役。文久3(1863)年11月中村座で2代目紫若と改める。明治5(1872)年8代目半次郎を襲名し11月守田座「三国無双瓢軍扇」に園生の方役。14年正月新富座に藤の方役、以後病気がちとなる。翌15年正月春木座に2~3日勤めたが発病し、2月死去。

大変な美貌で4世市川小団次の相手を多くつとめ、≪三人吉三≫のお嬢吉三、≪十六夜清心≫の十六夜などで艶姿を讃えられた。幕末の名女方の一人。

「歌舞伎人名事典」日外アソシエーツ 2002年6月

「新版 歌舞伎事典」平凡社 1983年11月

場面

美濃国青墓の宿場の宝光院門前で小栗判官は万福長者の母娘が危難にあうのを助ける。娘(お駒)が小栗判官に恋し、勝閧の轡がここにあると知った小栗判官は、それをとりもどすため婚礼の約束をするが、後家の浅香はもと照手姫の乳母と知れ、この家の下働き小萩こそ照手姫とわかる。浅香は旧主の報恩のために娘に恋をあきらめさせようとするが、嫉妬に狂った娘は承知をしない。思い余って母が手にかけると一念がこり固まって祟り小栗判官の顔は醜く変じ、足が立たなくなってしまう。

照手姫は小栗判官を土車に乗せて、熊野権現に向かう諸国行脚の遊行上人のあとを追う場面である。

「歌舞伎ハンドブック」三章堂 2006年11月

台本

「熊野霊験小栗街」

兼氏 傳へ聞く唐土の唐榮は、幼き時母に後れ、年老い足立たざれば、小車を作りて田の畦にこれを養ふと。それは唐土、この身はそれに引替へて

照手 戀の重荷を小車の、二世と誓ひし引き綱の、絡まる縁はいつまでも

兼氏 破らぬこなたは誰れあらう、世にも名畫の聞こえある、曽我の蛇足が娘の照手。世の盛哀とは云い乍ら、谷の流れに米炊ぎ、落葉拾ひて薪となし、施行を受けて一飯に露命を繫ぐ今の身は

照手 細き煙りは夫婦が世蔕。憂き艱難もお前のお願ひ。

兼氏 いつか敵に逢ふ事やら。

〽徒らに美濃の松ごとに、泣き別れにて年経りにけり。

身は鴆毒にて足萎へと、このまゝ爰にて朽つるとは、心盡せし甲斐もなう。 照手 思いがけないその御病氣、兼ねて願ひをかけまくも、やがて利益を御熊野の、所は遠く隔つとも、神力應護今一度、本腹あつて親御の敵、わたしが爲には舅の仇、晴らさんものとこの瀧に、この身を淨めて夜毎の立願、今宵で丁度満願の

兼氏 とは云へ寒いにか細いそなた、必らず共に煩ふてばしたもりやんな。ひよつとそなたが心惡うなつた時は、誰れを力に

トじつとこなし。照手、氣を替へ

照手 又その様な氣の弱い。やがて敵も討ち負せ、今の苦患は後の世の、寐物語りになるわいなァ。

兼氏 ァヽ、これ迄もいくつとなく、そなたの諫めに心を養ひ、今日が日までもかうして來たは、ァヽ、忝ない\/ 照手 ァヽモウ、そのやうな事、お心にかけてくださりますな。ォヽ、それ\/、これから飯も焚いたり、おみおつけなと拵へませう。

(略)

兼氏 そんならそなたは行きやるのか。

照手 あなたの御病氣治る事なら、この瀧津瀬はまだな事、劍の山へも登るが操。

兼氏 なんにも申さぬ、照手どの、忝ない。

照手 アレ、又そんな他人がましい。

兼氏 シタガ、必らず岩角で怪我せぬ様に。

照手 アイ\/、なんの怪我してよいものかいなァ。

ト木魚入り禪の勤めになり、照手、向ふを見やり、思ひ入れあって

ォヽ、あれ\/向ふへ人が見える。侍ひらしいが、若しや又施行の事かも知らぬが、施行があるなら乞ふて見やうかいなァ。

トこなし。兼氏、こなしあつて

兼氏 ァヽ、習ふより馴るゝとは、下世話の譬へに云ふ通り。これが即ち三日すれば忘られぬとやら云ふのであらうが、ァヽ、淺間ましい事ぢやなァ。

ト両人よろしくあつて、照手は破れ扇を持ち、花道へかゝる。兼氏は車を寄せ、火を焚いている。

・「日本戯曲全集 第三十七巻 続々義太夫狂言集 第四十二回配本」 春陽堂 1932年7月

→「日本戯曲全集 第三十七巻」の「熊野霊験小栗街」には照手姫が小栗を土車に乗せて、熊野権現に向かう諸国行脚の遊行上人のあとを追う場面はみられなかった。

小栗判官伝説

あらすじ

鞍馬の毘沙門の申し子として生まれた小栗は、次々迎えられる姫君をことごとく嫌い、美女と現じたみぞろが池の大蛇と契った。しかし、その噂が京中に広まり、父三条大納言兼家の怒りに触れて、常陸の国に追放される。薬商人後藤左衛門から、武蔵・相模の郡代横山殿の娘照手姫の美しさを聞いた小栗は、恋文で姫の心を動かすや、横山一門を無視して強引に聟入りする。立腹した横山は、三男三朗の勧めで人喰馬の鬼鹿毛の餌食にしようとしたが、小栗はこれを見事に乗りこなす。しかし、三朗はさらに策をめぐらし、ついに小栗主従十一人を毒殺する。姫もまた相模川に沈められることになったが、鬼王鬼次兄弟に助けられ、姫の牢興はゆきとせが浦(「むつらが浦」とも「直江の浦」とも)に漂着した。姫はここでもまた村君太夫に助けられたが、姥が虐待の上、売り飛ばしてしまう。売られ売られて美濃の国青墓の万屋の長に買われ、名も常陸小萩と改められた姫は、しかし夫に貞節を尽くして遊女勤めを拒み、下水仕となって労役につく。一方、黄泉へ赴いた小栗は、家臣たちの忠誠に感じた閻魔大王の計らいで蘇生し、藤沢道場の上人に託される。上人は、熊野本宮のお湯に入れよという胸札に添えられた閻魔自筆の判を見て、餓鬼阿弥姿の小栗を土車に乗せ、引き出させる。「この者を一引き引いたは千僧供養、二引き引いたは万僧供養」という上人の書き添えで、土車はかわるがわる引かれて、青墓の万屋の前に着いた。照手は夫の供養にと、五日の暇をもらい、夫の変わり果てた姿とも知らずに大津関寺まで引いていった。やがて熊野の湯でめでたく元の姿に戻った小栗は、兼家の射かけた強弓を見事受け止めて息子と認められ、参内して畿内五か国と美濃を賜った。青墓に所知入りした小栗は、照手と喜びの対面を果たし、没後、小栗は美濃墨俣の正八幡に、照手も結ぶの神として祀られたという。

「日本伝奇伝説大事典」角川書店 1986年10月

この物語は放浪の芸能者であった説経の連中の日常と夢と信仰を反映させた作品となっている。

がき阿弥の小栗が土車にのせられてはこばれる熊野街道は別名小栗街道の名で知られる古道であり、いまも小栗や照手にかかわる遺跡を多く残し、小栗が復活をはたす湯の峰愛州の湯は小栗の壺湯ともいわれている。しかし、大事なことは、この湯が古来、ハンセン病にきく湯として有名であり、小栗の通った熊野古道は、この病にかかったひとたちの道であったということであり、説経の連中とこの病との結びつきをしめしている。照手が小栗をのせた車を引く関寺は、中世いらい、説経の連中が信仰する蟬丸神社とかかわりがあり、小栗がのちに恩がえしする遊女屋も説経とつながっていた。

「日本[神話・伝説]総覧」諏訪春雄 新人物往来 1993年4月

髪型について

前髪の飾り裂 幼い女児は三歳の祝を過ぎる頃から前髪・奴・盆の窪などに髪を伸ばし、それに緋色の裂で髪飾りをするようになる。

照手姫の頭にははげがある。

前髪の飾り裂がない場合、髪を結いあげ、紫帽子つけている。

※紫帽子-前髪を剃ったあとにつけたちりめんの布。

「原色 浮世絵大百科事典 第五巻 風俗」大修館書店 1980年10月

東海道五十三次 藤沢・平塚

藤沢・平塚は東海道五十三次の相模国(現・神奈川県)の宿場町であった。

藤沢市にある時宗の総本山清淨光寺とその周辺には、いまも照手や小栗関係の遺品の類を多く保存している。

小栗と照手姫の伝説で小栗は常陸国に流され、相模、武蔵両国の豪族横山氏の一人娘照手姫の許婚になる。 小栗の死後、照手姫は清浄光寺の境内にある長生院(小栗堂とも呼ばれている)で尼となり余生を過ごしたと伝えられている。

「日本[神話・伝説]総覧」諏訪春雄 新人物往来 1993年4月

参考文献

・「日本戯曲全集 第三十七巻 続々義太夫狂言集 第四十二回配本」 春陽堂 1932年7月

・「歌舞伎年代記続編」弘化~安政 岩田宏 鳳出版 1976年11月

・「歌舞伎細見」飯塚友一郎 第一書房 1927年12

・「新版 歌舞伎事典」平凡社 1983年11月

・「歌舞伎登場人物事典」 白水社 2006年5月

・「歌舞伎鑑賞辞典」水落潔 渡辺製本 1993年9月

・「歌舞伎人名事典」日外アソシエーツ 2002年6月

・「歌舞伎ハンドブック」三章堂 2006年11月

・「日本伝奇伝説大事典」角川書店 1986年10月

・<愛蔵保存版>「日本[神話・伝説]総覧」諏訪春雄 新人物往来 1993年4月

・「日本架空伝承人物事典」平凡社 1986年9月

・「角川日本地名大辞典 14 神奈川県」角川書店 1984年6月

・「原色 浮世絵大百科事典 第五巻 風俗」大修館書店 1980年10月