-

-

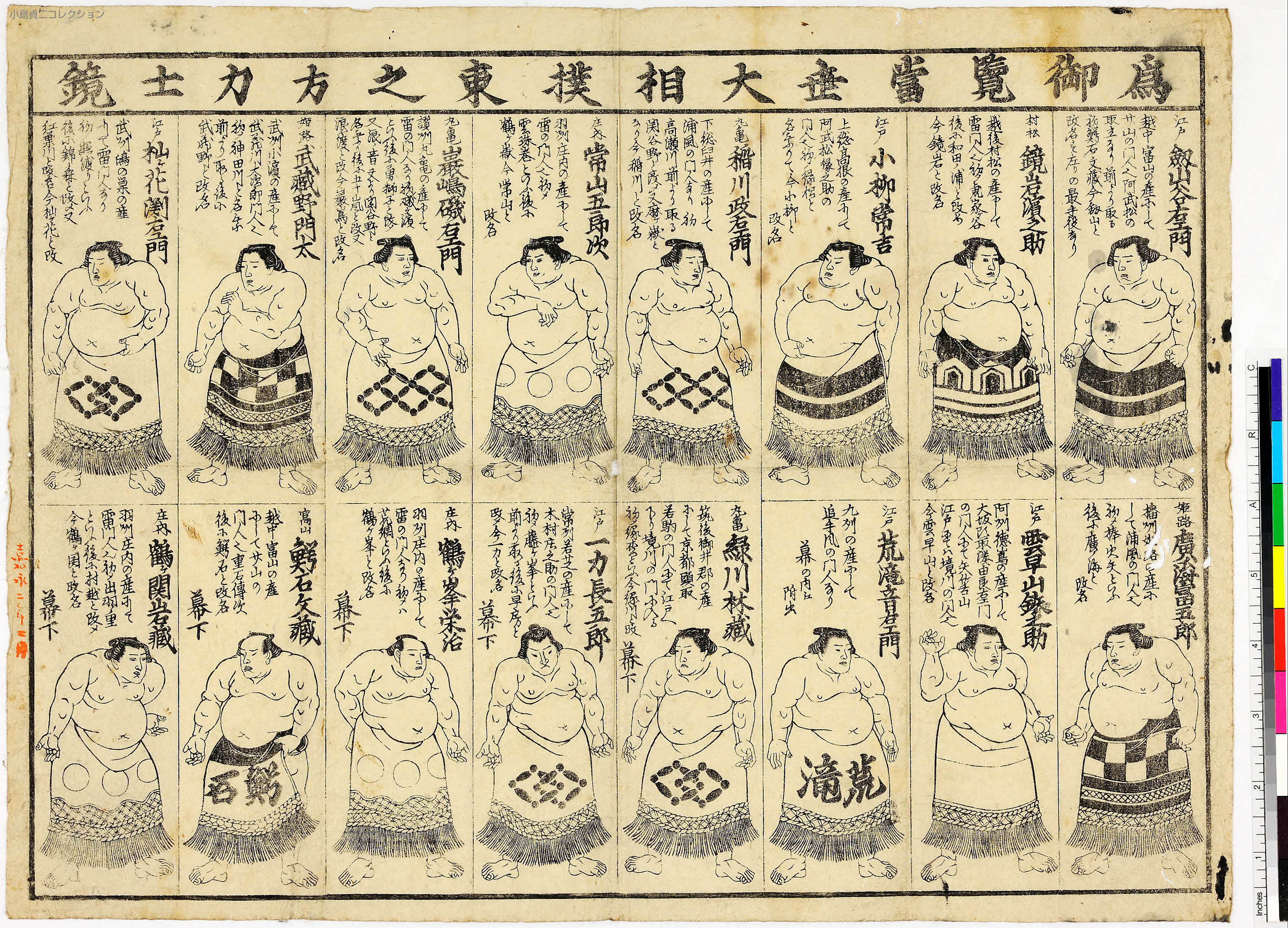

「小島貞二コレクションpresennts相撲番付と『武江年表』から見る勧進大相撲史」お楽しみいただけましたでしょうか。江戸勧進大相撲が興行形態を確立し江戸市民の人たちに「自分たちの娯楽」と認知されたのは天明安永の頃(18世紀末頃)からです。その歴史は250年ほどで芝居に比べると浅いと言えます。相撲を描いた浮世絵も芝居絵の名手勝川春章が谷風梶之助にほれ込んで相撲を描くようになりその弟子たちも後を追うように描くようになりました。勝川派の絵師たちが積極的に相撲を取り上げてくれたおかげで素晴らしい相撲絵が今に残されています。その土台の上に幕末まで絢爛たる相撲絵の世界が広がるのですが、浮世絵世界の中では相撲絵はまだ正当な地位を与えられていません。

今回の展示では番付と浮世絵を組み合わせてなるべくビジュアル的に見応えのある記事を制作しようとやってきました。しかしオープンソースと相撲絵のバリエーションはまだ狭く思ったように組み合わせることができませんでした。美人画、芝居絵、役者絵の重厚な世界に比べると相撲絵は十分な芸術的認知がなされていないことを思い知らされます。今後このような相撲関係のバーチャルミュージアムを充実させていくにはもっと多くの相撲絵がオープンソースになり自由に見ることが出来るようにならなければなりません。相撲や江戸時代の文化にもっと関心を持ってもらうためにもこのようなデジタル展示を増やしていくよう努力したいと考えています。この度は御来観いただきありがとうございました。

制作者 立命館大学大学院文学研究科

文化情報学専修博士課程後期

安宅望

参考文献:酒井忠正『日本相撲史』上巻(ベースボールマガジン社、1956)中巻(ベースボールマガジン社、1964)

和歌森太郎監修『大相撲名力士100選』(秋田書店、1972)

安藤英男『近世名力士伝』(読売新聞社、1972)

小島貞二『大相撲人物史』(千人社、1983)

三田村鳶魚『相撲の話』(中公文庫、1996)

金子光晴校訂『武江年表』(平凡社東洋文庫、1982)

後記と参考文献