御土居の袖

-

-

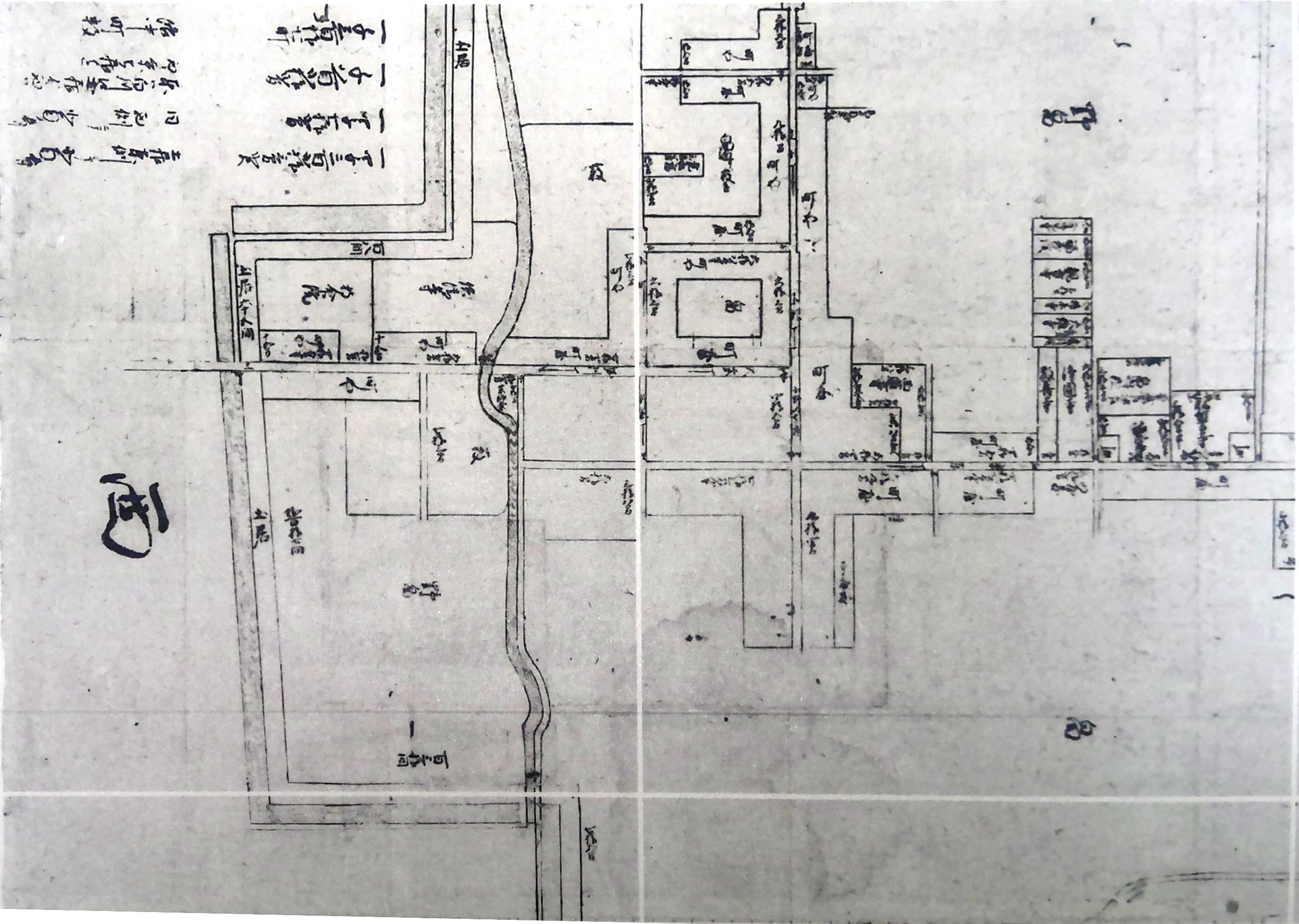

現在の円町の付近にあたる御土居の西側には、不自然に突出した部分がある。それが「御土居の袖」と呼ばれる部分だ。多くの謎を残す御土居の中でも、特に不可思議な場所である。ここでは、「御土居の袖」の築造目的についての先行研究を紹介する。

今井松太郎:地下水脈の確保

佐井通に沿う地下水脈「宝の水脈」を確保しておくため

⇔京都において水脈に苦労することはなかった

森谷尅久・横井清:秀吉由緒の西弘誓寺

西弘誓寺の開祖玄富禅師が秀吉の信任を得ており、天正14(1586)年に建材を秀吉から寄付されていた

秀吉由緒の寺を御土居外に出さないため

⇔該当する寺院は西弘誓寺ではなく、(東)弘誓寺である可能性[中村2008]

大塚隆:下立売通[大塚1979]

下立売通が古代から丹波国に通じる主要道であったことに注目

千本通以西に発展していた下立売通沿いの既存の民家群・寺院を取りこむため

足利健亮:西方の防御[足利1990]

明智光秀による本能寺攻めを教訓に、聚楽第との位置と関連して西方を防御するため

中村武生:紙屋川の流路[中村1997]

豊臣期の紙屋川は「御土居の袖」のさらに西側に付け替えられ、その目的は洛中で洪水が起きないようにし、西南部に広がる低湿地へ水を流すことで洛外を広範な水堀にするため

⇔紙屋川の流路に変化はなかった[三枝2010]

三枝暁子:都市民の一元的支配[三枝2010]

北野社領の検地・地子免許の実態や西京神人と御土居との空間的関係に注目

大塚説と洛中地子免許の観点から、家並とその住人とを最大限に洛中に取り込み、西京神人を町人と同様に支配するため