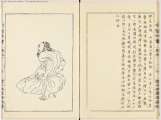

野見宿祢

のみのすくね

画題

画像(Open)

解説

前賢故実

出雲国の人。体力においては群を抜いて優れている。垂仁天皇七年、大和の当麻蹶速が身体が大きくて、よく自分が力持ちで天下無双と自慢していた。帝は諸国に当麻蹶速と勝負できる相手を選んで出すようと命じた。宿祢が選ばれて蹶速と角力することになった。対戦中、宿祢は足を挙げて蹶速を蹴り倒して、蹶速の腰骨を折って殺した。それで帝に仕えるようになった。垂仁天皇三十二年、皇后日葉酸媛がみまかり、宿祢は帝の許可を得て出雲国の土部百人を招集してきて、埴土を取り、人や馬などの形を作った。宿祢は人や馬の土製品を殉死者の代わりに陵墓の外に並べ、これを埴輪と名付けた。後に、帝から土部臣という姓を下賜された。

(『前賢故実』)

東洋画題綜覧

上代の強力者で埴輪の創始者、また相撲道の祖と仰がるゝ人。

野見宿祢、出雲国人、膂力絶倫、垂仁帝七年、大和有当麻蹶速者、躯幹長大、常自許多力、以謂天下無双、帝乃令諸国択其対与之比試、宿祢当其選、与蹶速角力、一時忽躍而踢倒、折其腰骨斃之、於是被任用、三十二年皇后日葉酸媛崩、宿祢請官徴出雲部一百人、☆(土偏+災)埴以造人馬之形、樹之陵墓易殉死者、名曰埴輪後賜姓曰二土師臣。 (前賢故実)

(『東洋画題綜覧』金井紫雲)