Z0688-2-016

総合

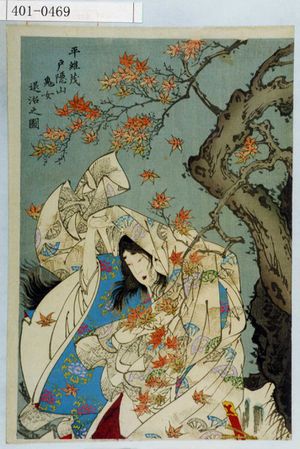

平惟茂 戸隠山に悪鬼を退治す図

絵師:芳年

落款印章: 芳年

画題:「新形三十六怪撰」「平惟茂 戸隠山に悪鬼を退治す図」

出版年:明治23年(1890)

版元:佐々木豊吉

場面

狩りの途中、酒宴に誘われ酔ってしまった平惟茂が目覚めて、盃中の酒に映る美女の顔が鬼であることに気付き(見顕し)、刀の柄に手をかける。

作品の題材は鬼女紅葉伝説であると考えられる。

同じ題材を扱う絵画作品

一番古いのは絵手本で宝暦二(一七五二)年九月の「本朝画林」金沢美術工芸大学 絵手本DBである。

図様に関して

『原色浮世絵大百科事典 第4巻』によると、同じ題材を扱う絵画作品の図様はおもに3つあり、以下のように分けられる。

①幔幕をめぐらした紅葉の下で、杯を前に置き、酔い伏す惟茂、その傍らに立ってこれを見る美女姿の鬼女

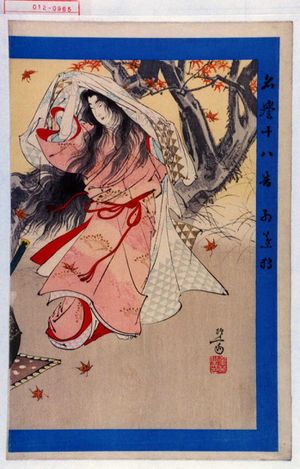

「風流うたひ八景 紅葉狩夕照」 春信 明和05(1768) 「名誉十八番」「紅葉狩」梧斎 (早稲田大学演劇博物館 浮世絵DB)[1]

②盃中の酒に映る美女の顔が鬼に変じ、目覚めてこれを見る惟茂が刀の柄に手をかける場面

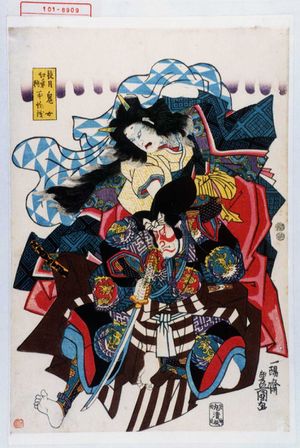

『武勇擬源氏 紅葉賀』国芳[2]

③鬼神と戦っている場面

「長月 紅葉狩 鬼女 平惟茂」豊国 嘉永02 (1849) 早稲田大学演劇博物館 浮世絵DB

大日本名将鑑 「平惟茂」 芳年 明治12(1879) 東京都立図書館

『紅葉狩』広重(『原色浮世絵大百科事典 第4巻』)

①「幔幕をめぐらした紅葉の下で、杯を前に置き、酔い伏す惟茂、その傍らに立ってこれを見る美女姿の鬼女」の図様が定型で多くあるであると『原色浮世絵大百科事典 第4巻』では述べられているが、実際に見てみると③「鬼神と戦っている場面」の図様が多かった。

ただし、芳年が描いているのは②「盃中の酒に映る美女の顔が鬼に変じ、目覚めてこれを見る惟茂が刀の柄に手をかける場面」である。

「武勇擬源氏/紅葉賀・平惟茂」との関連性

芳年は国芳の「武勇擬源氏/紅葉賀・平惟茂」を模倣していると考えられる。

類似点

・紅葉の木

・盃中の酒に映る鬼

・2人の立ち位置・姿勢・服装

・左手を顔にあて、右手を刀にかけている

相違点

・ふさふさした毛皮のようなもの

・惟茂が烏帽子をかぶっている

・鬼女の髪型・手を出していない

同じ題材で芳年が描いた他の作品

この作品よりも前に 大日本名将鑑 「平惟茂」 明治12(1879)、 「美談武者八景 戸隠の晴嵐」(慶応四年正月)[3]がある。

また、芳年は『平惟茂戸隠山鬼女退治之図』1890(明治23)早稲田大学演劇博物館 浮世絵DBも描いている。これは上記の3つの図様にはない例外である。紅葉と惟茂は川辺にいる。また、ここでは紅葉は平安の女官のような袴姿、髪型(おろしている)であるが、これは時代設定としては正しい。

作品の特徴

画題を「鬼女」ではなく「悪鬼」としたことに関して

他の絵では、その画題を「紅葉狩」や「鬼女紅葉」とすることが多い。芳年が図様をまねたと考えられる国芳も、その画題を『武勇擬源氏 紅葉賀』とし、はっきりと「紅葉」と重ねている。では、なぜ芳年はあえて「悪鬼」としたのだろうか?

場所が戸隠山であること、また、見た目が「女」であることからも、題材として「紅葉狩」を扱ったことは分かる。しかし、必ずしも惟茂が対峙したのは、鬼「女」であるとは限らないかもしれない。「茨木童子」などのように、鬼はその姿を変化することができる。

ひよっとしたら男の鬼であったかもしれないのだ。にもかかわらず、後世の人びとは、この鬼を鬼女と考え、その名を「紅葉」と名づけたのであった。「紅葉狩りに出てきた人間の女を装った鬼」が、「紅葉という名の鬼女」(『妖怪見聞録』)

とある。盃にその本性が映ったとするならば、映った鬼の顔はあまり女らしさを感じられないようにも感じられ、男性らしいと見ることもできそうである。また、能においての使用する面は顰(しかみ)という男の鬼をあらわすものである。この絵の特徴は、そのことを暗に芳年が画題として示したことにあるとも考えられる。

John Stevenson氏の解釈

題材とする物語に関して、日本の伝統芸能である能の「紅葉狩」であるとし、しかし、その場合、内容に違いがあることを指摘している。(惟茂が盃中の鬼の姿を見て、気付いている。ということなど)

また、この絵の図様に関しては、が師である国芳の作品をまねているということ。芳年が後に「大日本名将鑑」で再び惟茂を題材としているがここでは惟茂の服装が平安装束であること。が述べられている。

最後に、歌舞伎でも上演されていることも記している。

まとめ

今回、調べた作品は上記のように描かれた当時においても、いくつかのストーリーを有していたようである。

それは「はじめは単純だった説話が、語りつたえられているうちに、多様なつくりばなしが加えられ、大衆受けする趣向のこらされたものになったのだろう。」(『信濃のおんな』)ということであろう。

戸隠の鬼女の物語は現代においても、芸能だけでなく、地方の「祭り」として残され、小説の題材とされるなどさまざまな形で受容されている。そのストーリーが一つではなくなっているのは、ひとえにそのこととも無関係ではない。絵画など多くの題材とされたからこそ、その内容も変化しながら伝えられてきたのだと思われる。今回扱ったこの作品もその一翼を担ったものだと云う事が出来るだろう。

参考文献

・金沢美術工芸大学 絵手本DB http://www.kanazawa-bidai.ac.jp/tosyokan/edehon/main1.htm 閲覧日2010/11/18

・日本大百科全書(ニッポニカ) http://www.jkn21.com/body/display 閲覧日2010/11/18

・日本国語大辞典 http://www.jkn21.com/stdsearch/displaymain 閲覧日2011/02/02

・国立国会図書館 近代デジタルライブラリー http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php 閲覧日2010/11/18

・早稲田大学演劇博物館 浮世絵DB http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/enpakunishik/search.php 閲覧日2010/11/18

・横浜美術館 http://www.yaf.or.jp/yma/arts_sellection/selection/kato_collection/1985_prj/157.html 閲覧日2010/11/18

・東京都立図書館 http://metro2.tokyo.opac.jp/tml/tpic/imagedata/toritsu/ukiyoe/2C/212-C001-020.jpg 閲覧日2010/11/18

・『日本妖怪異聞録』小松和彦 講談社 2007.8

・『ふるさとの伝説 4 : 鬼・妖怪 』宮田登 ぎょうせい 1990.3

・『谷川健一著作集 青銅の神の足跡 ; 鍛冶屋の母』谷川健一 三一書房 1985.1

・『信濃のおんな』もろさわようこ 未来社 1972

・『日本説話伝説大事典』志村有弘, 諏訪春雄 勉誠出版 2000.6

・『日本伝奇伝説大事典』乾克己 [ほか] 角川書店 1986.10

・『歌舞伎登場人物事典』古井戸秀夫 白水社 2006.5

・『日本古典文学大事典』大曽根章介ほか 明治書院 1998.6

・『新編日本古典文学全集』小山弘志, 佐藤健一郎 小学館 1997.5-1998.2

・『原色浮世絵大百科事典 第4巻』鈴木 重三 大修館書店 1981.11