ArcUP4678

総合

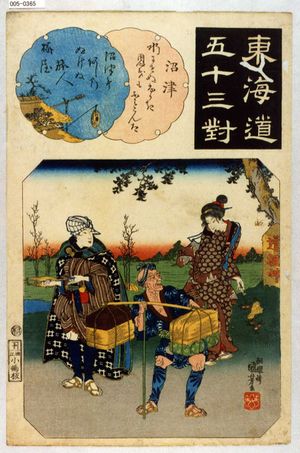

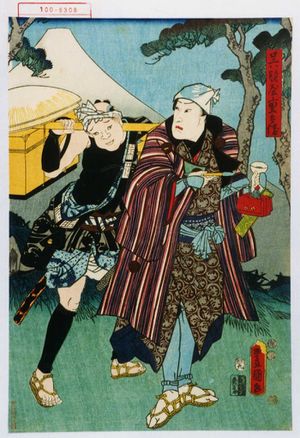

「東海道五十三次 沼津 平作」「東海道五十三次 原 ごふくや重兵衛」

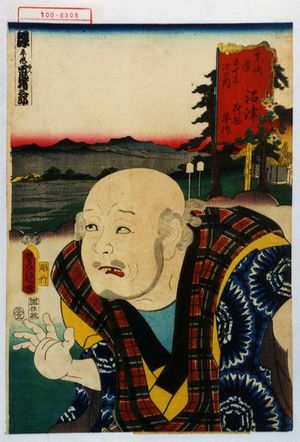

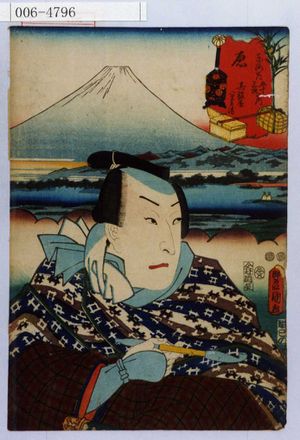

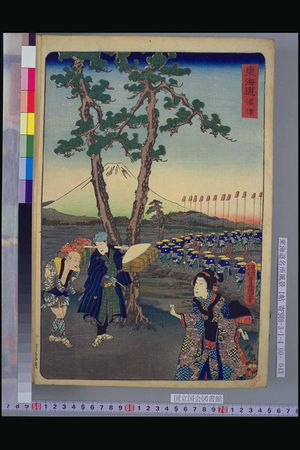

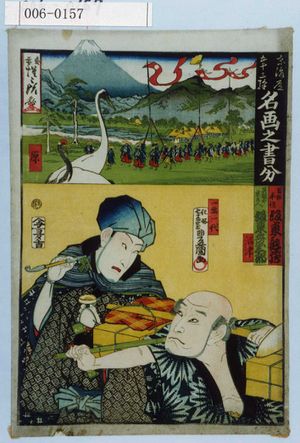

画題: 「東海道五十三次 沼津 平作」「東海道五十三次 原 ごふくや重兵衛」

絵師: 三代目豊国

版型:大判/錦絵

落款印章: 豊国画(年玉枠)

改印: 巳正改

出版年月日: 安政4年(1857)1月

出版地: 江戸

配役:【ごふくや重兵衛】・・・八代目 片岡仁左衛門、【平作】・・・四代目 大谷友右衛門

【題材】

この作品の題材は「伊賀越道中双六」であると推測できる。その理由を作品解説を交えて以下に述べていく。

「伊賀越道中双六」は、人形浄瑠璃・歌舞伎の一系統である「伊賀越物」に属する作品である。これらの作品は、寛永11年(1634)11月刺客荒木又右衛門が義弟渡辺数馬の助太刀をして、伊賀上野城下の鍵屋の辻で河合又五郎を討ったという「伊賀の仇討」をもとにしている。曽我兄妹、赤穂浪士と並ぶ日本三大仇討の一つとして広く知られている。

「伊賀越道中双六」以前にも様々に作品が作られている。浄瑠璃では安永5年(1776)8月「志賀の仇討」(浄瑠璃正本伝存)があり、歌舞伎では享保10年(1725)7月・大坂嵐三右衛門座(角の芝居)「伊賀の仇討」、寛保元年(1741)6月・江戸市村座「敵討三組盃」、延享元年(1744)秋・大坂中村十蔵座(大西芝居)「敵討月の最中」などの先行作品がある。

そのなかでも、特に「伊賀越」の世界を確立する上で最も功績のあった作品とされている作品が奈河亀輔作「伊賀越乗掛合羽」である。安永5年(1776)12月・大坂嵐七三郎座(中の芝居)で初演。翌年の4月まで続演されるほどの大好評であった。また、その人気ぶりは翌年の安永6年(1777)3月に近松東南によって改作され人形浄瑠璃化されたことからもうかがえる。 「伊賀越道中双六」は、この好評を博した「伊賀越乗掛合羽」を土台として近松半二・近松加作によって作られた。特に前半は先行作から踏襲した趣向が目立ち、見方によっては改作物の一種であるといってよいほどであるとされている。しかし、敵を追う主人公たちの移動につれて様々な人々の義理と恩愛とに絡んだ悲劇が次々と東海道筋に展開されていくという構想や、先行作品にはない「沼津」や「関所」の重要な場面で半二の独創性が色濃くあらわされており、全体の作柄は「伊賀越道中双六」の方が優れているとされている。

⇒まず「伊賀越道中双六」は天明3年(1783)4月に人形浄瑠璃として初演され、同年の9月に歌舞伎に脚色され上演された。その後、「伊賀越乗掛合羽」と継ぎ合わせた台本が用いられることもあるなどして、近世における「伊賀越物」はおおむねこの2作を基盤とするものとなっていく。

そのため、「伊賀越道中双六」と題されていない「伊賀越物」にも「沼津」の場面が登場することもある。

しかし、

・「伊賀越道中双六」が初演される以前の「伊賀越物」の先行作品には「沼津」が登場していないこと

・その「沼津」の場が「道中双六」において重要な場面であること

・外題の「道中双六」が示すように「旅」が仇討の主題と密接に関係していること

という以上の理由から担当作品である「東海道五十三次 沼津 平作」「東海道五十三次 原 呉服や重兵衛」は「伊賀越道中双六」を題材にした見立絵であると推測する。

(『歌舞伎オンステージ2 伊賀越道中双六』白水社、1995年7月、『新版 歌舞伎辞典』平凡社、2011年3月)

【あらすじ】

作品解説

「伊賀越道中双六」

作者:近松半二、近松加作

初演年月日:人形浄瑠璃・・・天明3年(1783)4月27日・大坂竹本太市座(竹本座)

歌舞伎 ・・・天明3年(1783)9月11日(12日)・大坂道頓堀の中の芝居(嵐他人座)、(江戸歌舞伎・・・天明4年(1784)1月9日・市村座)

構想:十冊もの。序段は鎌倉(第1段~第3段)から始まり、一旦大和の郡山(第4段・第5段)に舞台が移され、再び東に戻り沼津(第6段)、藤川(第7段)、岡崎(第8段)、伏見(第9段)を経て伊賀上野(第10段)に至り、仇討を遂げる。外題の「道中双六」が示すとおり、双六が振出から始まりそして上がっていくように、東海道筋に物語を展開していく。現代の歌舞伎では、第6段の「沼津」の単独上演が圧倒的に多い。

上杉家の家老・和田行家の子である志津馬は、沢井股五郎の策にはまり、家宝の名刀正宗を奪われたうえ、勅使警護の陣屋に馴染みの遊女瀬川を引き入れ、酒に酔いつぶれて役目落度となる。その結果、志津馬は行家に勘当されてしまう。

股五郎は志津馬の姉・お谷を嫁にくれとせがむが、その頼みを聞き入れなかったために行家を殺す。逃げた股五郎は沢井城五郎らにかくまわれる。しかし、股五郎の身柄を受け取るために上杉家から佐々木丹右衛門が股五郎の母を連れてやってくる。この争いで股五郎の母と佐々木丹右衛門は自害する結果となり、志津馬も傷を負う。沢井家出入りの呉服屋重兵衛は、依頼されて股五郎の逃亡を助けることになる。

「沼津」

ある日、重兵衛が旅をしていると荷持ちの平作に声を掛けられる。はかない境遇の老人を不憫に思った重兵衛は平作に荷物を持ってもらうことにする。しかし、途中平作がつまずいて怪我をしてしまう。重兵衛は、沢井家に伝わる南蛮国伝来の切り傷の妙薬を塗って平作の傷を治してやる。この薬は、重兵衛が股五郎の逃亡を助けた際に手渡されたものであった。道の途中で平作の娘であるお米と出くわし、重兵衛はお米の美貌に惹かれて平作の家に泊まることになるが、お米は志津馬の愛人瀬川であると後に知ることになる。

お米が志津馬の傷を治したいという一心で、薬が入った重兵衛の印籠を盗んだことから重兵衛は平作が自分の実の父親であり、お米が妹であることを知り平作の家を後にする。残された印籠から、重兵衛が敵の股五郎と関係のある者、自身がむかし他家に養子へやった一人息子の平三郎であると平作は気づく。そして、平作は股五郎の所在を聞くべく重兵衛を千本松原まで追いかける。しかし、義理堅い重兵衛がどうしても所在を明かさないため、最後の手段で重兵衛の脇差を奪って切腹する。自らの命を捨ててまで哀願した平作の気持ちを受け、重兵衛はついに股五郎の行方を告げる。平作臨終間際「親子一世の逢い初めの逢い納め」、初めて親子が名乗りあう。

(『歌舞伎オン・ステージ2 伊賀越道中双六』白水社、1995年7月、『歌舞伎名作事典』青蛙房、1959年9月、『歌舞伎ハンドブック』三省堂、2006年11月、『歌舞伎名作全集 第5巻』東京創元社、1982年10月)

【登場人物】

呉服屋重兵衛・・・武家・沢井家の出入り商人。男気な性格を見込まれて、沢井股五郎の逃亡を手助けする。東海道の沼津宿で平作という老人の人足に出会う。平作の娘であるお米を見初め、荷持ちをした縁などもあり平作の住む家に一泊することになる。そこで、平作が2歳の時に別れた実の父親であることを知る。

平作・・・70歳を過ぎた小揚げ人足。街道筋の旅人の荷物を担ぎながら貧しい生活を送っている。ある日、荷持ちをした旅人重兵衛を家に招いた際に、むかし自分が他家へ養子にやった息子・平三郎であることに気づく。養子にやった息子が裕福な商人になっていると知りながら、決して頼ろうとはせずにいた律儀で昔気質な性格。

(『歌舞伎登場人物事典』白水社、2006年5月)

【配役】

ごふくや重兵衛・・・八代目 片岡仁左衛門 文化7年(1810)~文久3年2月16日(1863) 享年54歳。

7代目市川団十郎の養子となり、6代目市川新之助を名乗って大坂の子供芝居の座本として勤めた。しかし、団十郎と不縁となり三枡岩五郎と改める。のちに2代目嵐璃寛の門人となり嵐橘次郎と改め、京坂の宮芝居にて修行を積む。天保4年(1833)7代目片岡仁左衛門の養子となり、片岡我当と改めた。この年の11月の京南側芝居「千本桜」より、色立役として勤める。養父の病死後の同9年には師の俳名を継いで我童を芸名とした。安政元年(1854)江戸に下る。その年に大坂で自殺した8代市川団十郎に容貌が似ているとして、「8代目の綿入」ともてはやされた。安政4年正月江戸で八代目仁左衛門の名を襲ぎ、中村座の座頭となる。安政5年8月には死亡の噂が流れ、生存中に死絵が売り出されるというハプニングもあった。文久2年10月、大坂に帰るが、芸風が江戸風に染まったため、不評を買う。時代物・世話物に適し、色立役を本領として立役・敵役・女方を兼ね、所作事・武道事実、老人役も好演した。男ぶりがよかったが、体格は小さく、捨て台詞を多く言い過ぎる欠点があったとされる。文久3年正月、舞台において発病し、54歳で没す。

平作・・・四代目 大谷友右衛門 寛政3年(1791)~万延2年1月1日(1861) 享年70歳。

大坂の狂言作者である出来島専助の子で、幼名は福蔵。2代目大谷友右衛門の門人となり、大谷福蔵と名乗る。のち大谷万作・大谷楽猿と改める。天保2年(1831)江戸に下り、前年に亡くなった師である2代目の名を襲名して4代目大谷友右衛門となる。この頃、上方でも嵐舎丸が大谷友右衛門の名を襲名しており、「上方の友右衛門」「江戸の友右衛門」と呼ばれ、上方の方を3代目とした。安政6年頃まで江戸を中心に活躍。敵役を本役とし、なかでも「敵討殿下茶屋聚」の安達元右衛門で大当りし、「元右衛門が友右衛門か、友右衛門が元右衛門か」と言われるほど好評を得た。また、敵役の他にも世話狂言の親仁方にも定評があった。酒癖が悪く、私生活では争いが絶えなかったが、子の5代目大谷友松が舞台に出るようになってからは温良円満に変わったと云われている。万延2年の正月、病死。

(『歌舞伎人名事典』日外アソシエーツ、1988年9月、伊原敏郎『近世日本演劇史』早稻田大學出版部、1913年6月、ARC 歌舞伎役者データベース)

【場面】

「伊賀越道中双六」第6段「沼津」の冒頭部分だと思われる。以下に、その内容を記す。

呉服屋重兵衛は付き添いの下男・安兵衛と旅をしていたが、重兵衛は忘れ物に気づき安兵衛を来た道へ戻らせる。そして一人で道を進んでいたところ、老人の荷持ち・平作に声を掛けられる。重兵衛は荷持ちに用はないと断るが、はかない境遇の平作の頼みを聞き入れて荷物を運んでもらうことにする。

⇒この後平作は木の根につまずいて足を怪我してしまい、荷物は重兵衛自身で運ぶことになる。描かれている絵では平作がまだ重兵衛の荷物を持っているため、平作が怪我をしてしまうより以前の場面であると思われる。

【台本】

平作 モシ旦那様、お泊りまで参りませう。

重兵 ナニ、こればかりの荷だ。

平作 どうぞ持たしてやつて下さりませ。今朝からまだ一文も銭の顔を見ませぬ。どうぞお慈悲に、お持たせなされて下さりませ。

重兵 サア、さうであらうが、わしは今夜は、夜に入つても吉原まで。

平作 サ、そこがお慈悲でござりまする。一日儲けませねば、その日が行き兼ねる貧乏な雲助ぢや。モシ旦那様、どうぞ持たして下さりませ。

〽頼みかけられ是非もなく。

重兵 サア、そんなら吉原まで、いくらで行くえ。

平作 エヽ、お前さんもマア、わしが方から頼んで持たしてもらふ荷物、なんぼなと、よい程に下さりませ。

重兵 サア/\、そんならやつてもらいませう。

平作 アヽ、そんなら持たして下さりまするか。そりや有り難うござりまする。ハイ/\。ヤットまかせとナ。

ト 平作荷を受取り、重さうに担ぎ

サア、お出でなされませ。

ト 床の合ひ方になり、重兵衛先に立ち思いひ入れ。

重兵 エヽ、年寄りのよしにすればよい事に。

平作 イエ/\、空身より荷を持ちますと、歩きようござります。ヤットまかせとナ。

〽やつとまかせは声ばかり、一足行つては立ちどまり。

ト東の花道へかゝり。

アヽ、今日は結構なお天気でござりまするな。

重兵 さうさの。併し、あの雲が悪いて。

平作 左様でござりまする。ヤットまかせとナ。

重兵 飛んだ聾噺だ。

〽二肩行つては息を吐き。

平作 モシ旦那様、向うの立場に泥鰌の名物がござりまする。上がりませぬか。

重兵 ムウ。泥鰌は随分わしも好きだが、道中はどうも酒が悪いので困るての。

平作 左様なら中汲はどうでござりまする。ハヽヽヽヽ。

ヤットまかせとナ。

〽杖する度の追従口、深田に下りし白鷺の、餌食みをするに異ならず、見るに気の毒。

重兵 コレ親仁どの、ちつと持つでやりませうか。

平作 イエ/\、何のお前様に。

重兵 それでもどうか足許が。

平作 なんの、こりや私しが足の癖でござります。ヤレヤレ、マア今日は、旦那のお蔭で内入りがようござります。

〈文政5年7月江戸中村座初演より〉

(『日本戯曲全集 第二十九巻 義太夫狂言世話物篇下』春陽堂、1930年7月)

【浄瑠璃と歌舞伎での差異】

先述したように、「伊賀越道中双六」は人形浄瑠璃で初めて上演されて、その三ヶ月後に歌舞伎に脚色された。今回担当した作品は見立絵であるため、図版中に描かれた配役での上演は実際になかったのであろうが、役者絵であるので対象となっているのは歌舞伎であるはずである。歌舞伎の「伊賀越道中双六」を考察していくにあたって先行する浄瑠璃との比較は必要不可欠であるため、次に歌舞伎と浄瑠璃における違いをまとめていく。 比較したそれぞれの台本の情報は以下の通りである。

【浄瑠璃】…天明3年4月27日、大坂・竹本座初演の台本を底本としたもの。

(『有明堂文庫 海音半二 出雲宗輔 傑作集』有明堂書店、大正3年8月。)

【歌舞伎】…文政5年7月、江戸・中村座初演の台本を底本としたもの。 (『日本戯曲全集 二十九巻』春陽堂、昭和5年7月。)

話の内容そのものが変わってしまうような特別大きな変化は見られないのであるが、浄瑠璃のものと比べると、セリフや登場人物同士のやり取りが歌舞伎の台本では多くなっている。その中から、「沼津」の冒頭で平作が重兵衛に荷物を持たせて欲しいと申し出て、仕方なく重兵衛が頼みを聞いてやり荷物を運んでもらう場面を引用する。

重兵 サア/\、そんならやつてもらひませう。

平作 アヽ、そんなら持たして下さりまするか。そりや有り難うござります。ハイ/\。ヤットまかせとナ。

ト 平作荷を受取り、重さうに担ぎ

サア、お出でなされませ。

ト 床の合ひ方になり、重兵衛先に立ち思ひ入れ。

重兵 エヽ、年寄りのよしにすればよい事に。

平作 イエ/\、空身より荷を持ちますと、歩きようござります。ヤットまかせとナ。

〽やつとまかせは声ばかり、一足行つては立ちどまり。

ト 東の花道へかゝり。

アヽ、今日は結構なお天気でござりまするな。

重兵 さうさの。併し、あの雲が悪いて。

平作 左様でござりまする。ヤットまかせとナ。

重兵 飛んだ聾噺しだ。

太字になっている部分が歌舞伎の台本には付け足されている。浄瑠璃では平作の天気の話題に対しての重兵衛の返事はない。一見、なんともないような付け足しに思えるかもしれないが、追加されたセリフによって笑いの要素を加える目的があったのではないだろうかと考えた。 平作は七十を過ぎた老人であること、数回発せられる「ヤットまかせとナ」という掛け声、平作の出で立ちを記したト書きの息杖という記述などから、荷物を持った平作の足がおぼつかない様子が簡単に想像できる。しかし、心配する重兵衛を制して日銭を稼ぐために無理をして荷を運ぶ。けれどもやはり重い荷物を運ぶのは体に堪えているのであろう、重兵衛との会話が噛み合っていない。平作はしんどくないと余裕をみせるように天気の話を持ち出すのだが、本当のところは重い荷物を運ぶことに必死で重兵衛の返事がしっかりと耳に届いていないのだ。そこで重兵衛の「飛んだ聾噺しだ。」というセリフが効いて、観ている者の笑いを誘う。

このシーンの他にも、笑いの要素を加えるために付け足されたとみられる点が話の前半部分にいくつかある。それらは一体なぜ付け足されたのであろうか。ただ単に面白みのあるシーンを増やすためだけではなく、そこには平作のキャラクター性や物語の構成が関連しているのではないだろうか。いくつかの例を挙げて考えていく。

重たそうに荷を運ぶ平作を見かねた重兵衛が足元のふらつきを指摘すると、「なんのこりや私が足の癖でござります。ヤレヤレ、マア今日は、旦那様のお庇で、内入りがようござります」や「モシ、斯う見えても若い時に小角力の一番も取りました親仁でござりまする。」と陽気に軽い感じで答えている。また、お供の安兵衛を先に行かせて重兵衛だけが平作の家に泊まることになった際に、「エヽ、御家来様も泊めませうものを、何を云ふにも家が広いので。ハヽヽヽヽ。」と、自分の家の狭さを冗談めかして笑いにしている。「沼津」の前半ではこのように茶目っ気を持った平作の性格が垣間みえる。七代目市川中車は平作を初めて演じた際に次のように語っている。

「私は平作をしようとは思いません。かつて一度も思ったこともありません。あれ

は、しゃれっ気がないと固くなっていけないものですが、私にはまるっきし洒落っ気がないのですからいつも拒っていました。(中略)今までにいろんな平作を見ました。見るには見ましたが、やろうという気はなかった。前申す通り自分の柄では生真面目すぎていけなかろうと思ったからです。」

(『歌舞伎オン・ステージ2 伊賀越道中双六』白水社、1995年8月。)

自身の生真面目な芸風では、洒落っ気を持った平作はとてもじゃないが演じられないと述べている。そして、自らが演じた平作に対して、茶目っ気がなくて固く、「武士上がりの平作みたいな変なもの」と評している。この七代目市川中車の発言からも、平作の洒落っ気のある性格を読み取ることができ、演じる役者もそのような平作の内面を知ったうえで喜劇的な味付けの必要性を意識しているとわかる。

しかし、物語の後半になるにつれ、喜劇的要素は薄れる。重兵衛と平作がお互いに実の親子であると知り、それと同時に敵対する状況であるという事実を知るためである。その場面で、重兵衛に娘のお米の他に子どもはいないのかと尋ねらた平作は、「ハイ、この米が上に男の子が一人あつたけれど、二歳の年に養子にやりましたが、又その親の手を離れ、今は鎌倉のお屋敷へお出入り、よい商人になつて居るとの噂。それを聞いて、とんと思ひ切りました。」、「一旦人に遣つたれば捨てたも同然、我が子ながらも義理あるもの。今その倅が身上よいとて、尋ねて行て箸片し貰うては、人間の道が済みませぬ。」と述べており、義理堅く律儀で筋の通った一面もみせている。クライマックスでは親子一世の逢い初め、逢い納めが描かれ、喜劇的要素が散りばめられた前半とは打って変わって、後半は美しくも切ない二人のやり取りが展開されて観客はその世界に魅了される。

以上の点より、浄瑠璃から歌舞伎化される際に付け加えられた笑いの要素は、平作の茶目っ気な部分を表現するために盛り込まれたのではないだろうかと推察できる。また、笑いの要素は平作の性格を表すだけでなく、喜劇的な前半と悲劇的な後半のメリハリをつける装置としての働きを持つ。前半の喜劇がそれに続く後半のクライマックスの悲劇をより強調することとなり、観客の胸を強く打つのである。それらを目的として、笑いを引き出すために登場人物たちのセリフや掛け合いが書き足されたのであろうと考える。

【沼津と原】

・沼津:12番目の宿場。三島宿から一里半の場所にある。江戸からは三十里〇三町。上土町と本町、三枚橋町の三町から形成されていた。当時は水野出羽守の五万石の城下町であったし、また千二百を超える宿が存在し宿場町としても繁昌していた。平作のセリフによると泥鰌が名物であったらしい。北方に愛鷹山富士の霊峰、南方は駿河湾にのぞみ、白砂青松の千本松原が美しい。

・原:13番目の宿場。沼津から一里半。浮島沼が作り出した浮島ケ原を省略したものが地名の由来である。本陣と脇本陣も含めて旅籠株は沼津宿の半分であり、東海道最小規模の宿場町であったが最も近くに美しい富士の雄姿を眺める地として栄えたが、明治以降は寂れてしまう。

沼津と平作

先述の「あらすじ」と「登場人物」でも説明したように、平作は沼津で旅人の荷物を担ぐことを生業にして暮らしている。そして、その沼津の地で実の息子であるとは知らず重兵衛に声を掛けるのである。この平作と重兵衛の人情と義理がからんだ美しく悲しい物語は「伊賀越道中双六」の「沼津」の段に当たる。初演からたいへん好評で、「沼津」単独で公演されることが多い。平作は「沼津の平作」と呼ばれることもあり、沼津と平作の関係性は明らかであることがわかる。そのため、「伊賀越道中双六」の「沼津」を題材にした作品で平作が沼津宿と絡めて描かれることは自然な流れであると言ってよいだろう。

原と重兵衛

平作のように原と重兵衛にははっきりとした関連性はない。しかし、「伊賀越道中双六」「沼津」の段の物語の流れと、東海道筋の宿にひとりずつ登場人物を当てはめて描くというこの担当作品の作品構成を合わせて考えると、重兵衛を原に描く理由が見えてくる。平作の家に泊まった重兵衛はその晩、お米が重兵衛の印籠を盗もうとしたことをきっかけにして平作が実の父であることを知る。そして重兵衛は、そっと金包みと印籠を置いて去る。その印籠の中の守り袋から、むかし平作が重兵衛にあてて書いた書付を見つけ平作は重兵衛の後を追う。平作が重兵衛に追いついた場所は千本松原で、この地は沼津宿と原宿の間にある。重兵衛と平作は一緒に描かれていることが多いが、担当作品内では一つの人物に対してひとつの宿が当てはめられているため、沼津宿の次の宿であり重兵衛の進行方向にあたる原宿が選ばれたのではないかと考える。

|

|

|

また、東海道五十三次の宿ごとに人物を当てはめた他の作品シリーズにおいて「沼津」に平作と重兵衛が一緒に描かれている作品もみられる。

|

|

|

以上のことから、担当作品の一つの宿に一人をを描くという作品構成に従った結果、沼津に平作、原に重兵衛が描かれたと推測する。

(八幡義生『東海道』有峰書店新社、1987年9月、『角川日本地名大事典 22静岡』角川書店、1982年9月。)

【衣装】

呉服屋重兵衛

重兵衛が描かれているいくつかの浮世絵を見比べてみると、少しずつ違えど縦縞の合羽に頭に手ぬぐいなどとその姿はよく似ている。それは重兵衛の服装が、当時の江戸の人々の一般的な旅装であるからである。

今のように交通の便が発達していない当時の旅には苦労も多かった。『諸国道中』といった旅の用心集(道中の案内図)、心得集の版本がたくさん刊行されていた。本の中身は、旅先で人に騙されない方法、道中での用心の心得、備品の用意などが細かく記されていた。

担当作品の図版からは、

・手ぬぐい

日光を除けたり塵や埃を防ぐために旅人たちは、しばしば手ぬぐいを頭に冠った。 その冠り方は様々である。頬冠り、大臣冠り、喧嘩冠り、泥棒冠りなどがある。

重兵衛の冠り方は「米屋冠り」であるように見える。これは糖ぼこりの中で働く米屋が埃よけに考案したもので米屋以外の者もよく用いた。手ぬぐいの一方の端から頭に巻き、上の方に寄せて、巻き終わりの端を前の隅に挟むようにして止めるという巻き方である。

京阪では、始め眼を覆うぐらいに巻きかぶり、終わりに隅を額に出し眼を覆った部分を上に引き返して挟み込む。

江戸では、始めから目上に巻きかぶる。重兵衛はこちらの巻き方であると思われる。

-

手ぬぐい‐米屋冠り

(『近世日本風俗事典』日本図書センター、2011年3月、金沢康隆『江戸服飾史』青蛙房、1962年10月)

・手甲

旅行、その他労働のときの手の甲を保護する役目。木綿袷で筒状にできている。手首の部に紐がついていて背部で結ぶ。

-

手甲

(金沢康隆『江戸服飾史』青蛙房、1962年10月)

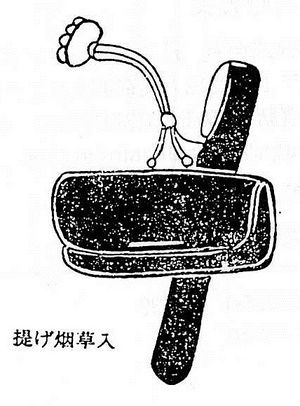

・引き回し合羽

カッパ。スペイン語のカパ(Capa)に由来した名称だと言われている。日本に渡来したスペインの宣教師が来ていたマントを真似して作りだしたもの。 風雨や雪、暑さ寒さ対策に優れていたため、雨天に限らず旅行にも使われていた。紙を継ぎ合せて桐油を塗ったものを坊主合羽といい、木綿で製したものを引き回しと呼ぶ。初期は、武士町人の御用商人、富豪、医師、僧などのある程度位の高いものしか着ることができなかった。重兵衛は武家である沢井家の出入り商人であったので、引き回し合羽を着ているとみられる。引き回し合羽は紺地に白縦縞などが多くみられ、裏には木綿絣などを使い、中に防水用の合羽紙が入れられていた。

-

引き回し合羽

(『近世日本風俗事典』日本図書センター、2011年3月、『日本服飾史辞典』東京堂出版、1969年4月)

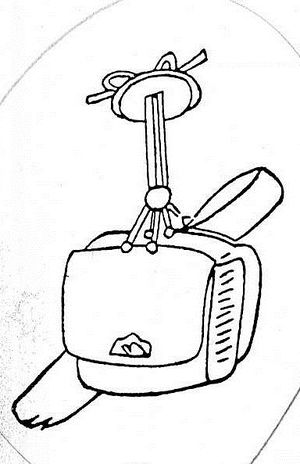

・煙管入れ

たばこを入れる容器。キセルを納める細長い筒状の部分と、刻み煙草をいれる袋が対になっているものが多い。湿気を帯びないように羅紗、革類、油製紙などが用いて作られる。懐中用と腰下げ用がある。腰下げ用は紐の先に根付が付いており、帯に引っ掛けるとそれが留め具となり使用することができる。

担当作品中で重兵衛の手に見えているものは、この煙草入れの根付部分であると思われる。物語の後半で重要な鍵を握る印籠にも根付は付いているが、担当作品は沼津の段の冒頭の部分で平作が重兵衛に頼んで荷物を持たせてもらっている場面を描いている。平作が怪我をして重兵衛が印籠に入った薬で治してやるシーンもあるが、平作がまだ荷物を担いでいるところから根付が印籠のものであることは低いと考える。

また、重兵衛がもう片方の手に煙が出ているキセルを持っていること、呉服屋重兵衛を描いたほかの浮世絵に煙草入れが描かれていることからも、作品中に描かれた根付は煙草入れのものであると考える。

|

|

|

|

が見て取れる。

(『近世日本風俗事典』日本図書センター、2012年1月、金森敦子『江戸庶民の旅 旅のかたち・関所と女』平凡社、2002年7月)

平作

江戸時代の絞り染めは、高級絞りの「京鹿の子」と、庶民的な「地方絞り」の2つに分類される。身分から考えて、平作が着ているものは「地方絞り」の方であると推測できる。「地方絞り」は木綿を絞って藍染めにしたものである。白地と藍色とのすっきりとした仕上がりで、力強さとおおらかさが強調されるとされている。

(安藤広子『日本の絞り』京都書院美術双書、1993年10月)

【題字】

「東海道五十三次 原 呉服や重兵衛」「東海道五十三次 沼津 平作」という作品の題字に描かれた絵に注目した。最初、それぞれに関係のあるものが描かれているのだと考えた。(例えば、重兵衛なら煙管、平作ならば重兵衛の荷物というように。) しかし、この「東海道五十三次」のシリーズものの他の作品と比べてみたところ、特に描き分けをされた様子は見つからなかった。

描かれているものは、日記手帳、鈴、火用心の煙草入れ、矢立、菅笠、荷物などといった江戸期の旅支度に関係のあるものである。3代目豊国によって描かれたこの「東海道五十三次」のシリーズはそのタイトルが示しているように、旅と密接に関係した作品となっている。そのため、作品の題字部分も旅に関係のあるもので装飾したのであろう。

・日記手帳:道中での支出などを記すためのもの

・火用心の煙草入れ:これは煙草入れの中でも一番安価なもので、貧民によって使用されることが多かった。

・矢立:携帯用の筆記具。墨壷と筆が収納でき、日記手帳を書く際などに使われた。

参考文献

・『歌舞伎オンステージ2 伊賀越道中双六』白水社、1995年7月。

・『新版 歌舞伎辞典』平凡社、2011年3月。

・『歌舞伎名作事典』青蛙房、1959年9月。

・『歌舞伎ハンドブック』三省堂、2006年11月。

・『歌舞伎名作全集 第5巻』東京創元社、1982年10月。

・『歌舞伎人名事典』日外アソシエーツ、1988年9月。

・伊原敏郎『近世日本演劇史』早稻田大學出版部、1913年6月。

・『近世日本風俗事典』日本図書センター、2011年3月。

・金沢康隆『江戸服飾史』青蛙房、1962年10月。

・金森敦子『江戸庶民の旅 旅のかたち・関所と女』平凡社、2002年7月。

・『日本服飾史辞典』東京堂出版、1969年4月。

・『歌舞伎登場人物事典』白水社、2006年5月。

・八幡義生『東海道』有峰書店新社、1987年9月。

・『道中双六』豊橋市二川宿本陣資料館、1998年7月。

・『日本戯曲全集 第二十九巻 義太夫狂言世話物篇下』春陽堂、1930年7月。

・『角川日本地名大事典 22静岡』角川書店、1982年9月。