ArcUP0474

総合

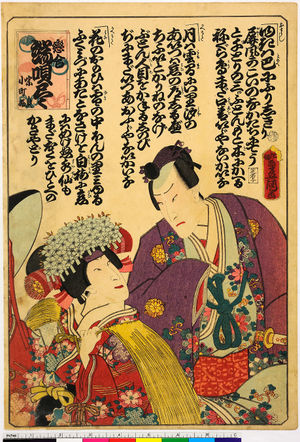

恋合 端唄尽 宗貞 小町姫

画題:恋合 端唄尽し 宗貞 小町姫

絵師:三代目豊国

判型:大判/錦絵

落款印章:豊国画

版元名:若狭屋 与市

改印:申十一改

上演年月日:万延元年(一八六〇) 十一月

上演場所:江戸(見立)

配役:宗貞…三代目市川市蔵 小町姫…三代目沢村田之助

≪翻刻≫

「ゆきは巴ふりしきり 屏風のこいのなかたちに てうとちとりの三ッふとん もと木にかへるねぐら鳥 まだ口青(あお)いじやないかいな

「月は雲万(くもま)にいり汐の あいつは恋の●(みち)しるべ ちふいとかりねのなげぶとん 人目をかねるしのびぢに まだいつあおうじやないかいな

「花のおもひは雪の中 ほんのりみゆるふくみづに あたとなさけを白梅に 恋にはめけぬ水仙も まだおくをひとへのさかやどり

〈現代語訳〉

「雪が巴にしきりに降っている 屏風のこいが仲立ちに 蝶と千鳥のみつ布団 ねぐらに帰る鳥は まだ口が青いじゃないか

「月が雲間から見える引き潮のときに 月が恋の道しるべである 人目を気にして忍び逢い また逢おうじゃないか

「小町の思いは雪の中に ほんのり見えるふくみずに 憎しみと情を白梅に 恋にめげない水仙も かさやどり

〈題材〉

「積恋雪関扉」

〈梗概〉

四位の少将吉峯宗貞は、仁明天皇の菩提を弔うために逢坂の関に遁世していた。この関に小町姫が訪れ、偶然恋人の宗貞と出会う。その逢坂の関の関守、関兵衛は小町姫と宗貞との仲を取り持つが、小町姫とからむ間に割符を落とす。その割符と関所の土の中から発見した大伴家の重宝八声の名鏡、斎頼の鷹が運んできた弟安貞の血染めの片袖から、宗貞と小町姫は関兵衛の素性を大伴黒主ではないかと疑い、宗貞は小町姫にその怪しい様子を小野篁(たかむら)に告げに走らせる。(以上上巻) 小町姫が関を去った後、関兵衛は祈願の護摩木にしようと、小町姫ゆかりの桜を伐ろうとするが、墨染と名乗る遊女が現れる。この遊女は実は小町桜の精であった。その墨染に夫安貞の敵と詰め寄られると、謀叛人の大伴黒主の正体を現し、二人は激しく争うのであった。(以上下巻)

〈登場人物〉

小町姫

平安前期の女流歌人、六歌仙の一人。小野篁の孫で出羽の国郡司良真の娘などの諸説があるが確証はなく、その人物像は残した歌からのみ推される。小町には様々な伝説があり、これらは能楽にとりあげられ、七小町が成立し、ここから百夜通い伝説などを中心に、後世の文芸が多くの題材を得た。

宗貞

平安前期の歌人で六歌仙の一人。桓武天皇の孫で、仁明天皇に蔵人などとして仕えたが、崩御後出家して僧正遍照となった。在俗時には好色家であったという逸話があり、小町のもとに百夜通いした深草少将を宗貞という説がある。

〈配役〉

三代目市川市蔵

天保4年(1833)~元治2年3月2日(1865) 享年33歳 2代目尾上多見蔵の次男。兄に尾上松鶴がいる。初め尾上市蔵を名乗るが、母が初代市川蝦十郎の娘であったことから絶えていた名跡の市川市蔵を襲名し3代目を名乗る。天保8年(1837)に秋大坂座摩の宮芝居に兄と共に初舞台を踏む。慶応元年(1865)に病気となり、死去。大兵で男振りがよく、立役・敵役・女方を兼ねたが、8代目市川団十郎の俤があり実事を最も得意とした。

三代目沢村田之助

弘化2年2月8日(1845)~明治11年7月7日(1878) 享年34歳 5代目沢村宗十郎の次男。兄に4代目高屋高助がいる。初め沢村由次郎と名乗り、嘉永2年(1849)7月江戸中村座「忠臣蔵」8段目道行「千種花旅路嫁入」に子役として遠見の小浪役で初舞台を踏む。慶応元年(1865)、脱疸となり切断して舞台を勤める。明治11年春狂死した。世話物に適し、口跡・台詞・口上に音声が良く、立役も兼ねたが、女方を本領とし将来を期待される役者だった。

衣装や装飾品から分かること

<着物>

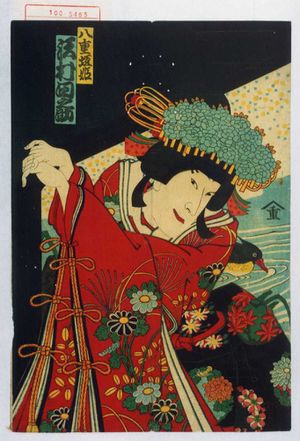

浮世絵検索システムで「積恋雪関扉」を検索したところ、三代目豊国、国周、周延、周義などが小町姫や宗貞を描いていることが分かった。 その中で、今回の画題の絵師、3代目豊国描いた小町姫の振袖の柄としては、八重桜のような桜模様に、霞の模様が特徴である。それに合わせて、宗貞の羽織の模様も小ぶりな花柄で描かれている。しかし、国周が描いた小町姫や宗貞を見てみると、振袖の花の模様が違うことに気がつく。 国周が描いた小町姫の振袖は、菊の振袖である。また、宗貞の羽織も、3代目豊国の宗貞と比べると、大ぶりな牡丹柄である。 年代や絵師、または役者によって、振袖の模様に多少の変化があるが、一貫して言えることは小町姫が着ている着物には、赤を基調とした花柄の振袖、宗貞は紫や藍色を基調とした花柄の羽織であるということである。

<髪型>

小町姫の髪型であるが、これは吹輪と言われる髪型である。 年代や絵師は関係なく、共通して小町姫はこの髪型である。

「本朝廿四孝」の八重垣姫や「金閣寺」の雪姫、「鎌倉三代記」の時姫というような姫君も小町姫と同じく、吹輪の髪型で赤の振袖を着ている。 以上のことからこの赤の振袖と吹輪の髪型の組み合わせは、姫君の衣装であるということが言える。

<小道具>

本作品を見ると小町姫は、蓑をつけ、笠を手に持っている。 積恋雪関扉の序盤に小町姫の扮装が書かれており、それによると この扮装は小町姫が関を訪れた時の格好であるということが分かる。 小町姫が笠や蓑を外そうとしている仕草や宗貞と小町姫の表情から、この場面は小町姫と宗貞が再会したところを描いているのではなかと考える。

まとめ

今回担当した『積恋雪関扉』は小町姫の衣装、装飾品から見て来た。小町姫の衣装を花柄をふんだんに使った赤色の振袖にすることによって、華やかで、高貴で可憐な女性を表現している。赤色にはそのような意味があるため、姫君の衣装には赤色の振袖が使われるのではないかと考えた。宗貞においては、紫や藍色といった高貴で品があり、尚且つ色気のある男性を表現している。歌舞伎の衣装の色には様々な意味がある。今後の課題としては、“色”がどのような働きをするのかを更に調べ、また今回触れることが出来なかった歌について調べていきたい。

参考文献

・『歌舞伎辞典』平凡社 1983年11月8日

・『日本古典文学辞典』明治書院 平成10年6月5日

・『日本音曲全集 第8巻 常磐津全集』緑蔭書房 昭和62年9月30日

・『舞踊集 歌舞伎オン・ステージ25』白水社 1988年9月1日

・『歌舞伎年表 第7巻』岩波書店 昭和37年3月31日

・『歌舞伎人名事典』日外アソーシエーツ 2002年6月25日

・『歌舞伎登場人物事典』白水社 2006年5月10日

・『歌舞伎事典』実業之日本社 昭和17年7月20日

・『原色浮世絵大百科事典 第4巻』大修館書店 昭和56年11月30日

・JapanKnowledge http://www.jkn21.com/stdsearch/displaymain

・ARC浮世絵検索システム http://www.dh-jac.net/db/arcnishikie/searchp.htm