ArcUP0464

総合

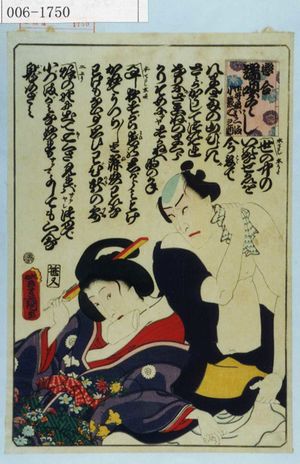

恋合 端唄尽 御守殿おくま 小猿七之助

絵師:三代目豊国

判型:大判/錦絵

落款印章:任好 豊国画(年玉枠)

出版年: 1860

版元:笹屋 又兵衛

改印:申十改

配役:小猿七之助 …4代目市川小団次、 御守殿、後のお熊…4代目尾上菊五郎

上演場所:江戸 市村座

上演年月日:安政4年(1857 年)7月15日

■翻刻

本ちょうし 本うた

世の中の ○○○世盛を 今○○で八まんさ勿の山びとや。

さ○○○○連れて○ ○

本ちょうし 本唄

○し秋○づら善能○づら○とけ かねてうつら〳〵出○ ○

二上り

○ ○ ○

■題材

乾坤坊良斎の講談「網打七五郎」を劇化したもので、「網模様燈籠菊桐」という。初演の当時「傾城玉菊」の芝居と「小猿七之助」があったのだが、1857年は名妓といわれた「玉菊」の150回忌で中万字屋で行っていた玉菊燈籠祭りとあわせて演じたことで題材に「燈籠」をきかしたものである。

■あらすじ

永代橋で通りかかる奥女中滝川に一目ぼれした小猿七之助がのちに洲崎の土手で滝川を犯して、滝川と一緒に逃げる。高貴な御守殿だった滝川は七之助に身を任せてから、切見世女郎とまで身分を落とす。絶えず悪行を行う七之助は結局は過去の誤りを悔いて西心と名を改める。

参考文献『名作歌舞伎全集第23巻 河竹黙阿弥集四』 東京創元社1971年12月25日

■登場人物

小猿七之助...漁師七五郎の倅の七之助は永代橋で見かけた奥女中の滝川を見染め、銀かんざしを 掏り取るなどする。その3年後の落雷の夜、気を失った滝川の介抱のふりをし、洲崎土手の小屋で滝川をくどき思いを遂げる。そのあと江戸を離れたが3年後偶然にも滝川と再会するも、滝川を取り戻しにきた教真を殺害しお金を奪い逃げる。父の七五郎に会うも追っ手に取り囲まれ地蔵堂で休む最中、堂守りの西念にあい改心して西心と改める。

滝川... 千葉家の奥女中滝川で許婚がいたが洲崎土手で小猿七之助に強引に身を許すことになってしまう。ところが、「いったん結んだからには」だと心が一変して七之助に従わんとする。お熊と名を変え、お金で困っている七之助のために切見世女郎になる。もとの御守殿の癖が時々に出ることからあだなが「御守殿」になる。そのあと、3年ぶりに小猿七之助と再会するもまたお金で人を狙う七之助についていこうとする。

参考文献『歌舞伎登場人物事典』 白水社 2006年6月25日

■配役

4代目市川小団次... 市村座火縄売高島屋栄蔵の子で、役者に憬れ、文政3年に7代目市川団十郎の門弟となり市川栄蔵と名乗る。翌4年3月中村座で初舞台。文政5年以降、名古屋・上方で修業し早替りなどに好評、弘化元年(1844)市川小団次を襲名。雷の宙乗りや、狐忠信役で大高評をとり、弘化4年11月江戸に戻る。江戸いおいても石川五右衛門役の宙乗りと釜入り、浅倉当吾役などが大当たりし長期興行し人気を確立する。安政元年の「吾嬬下五十三駅」で河竹黙阿弥(当時新七)に出会い、以降、二人の提携で黙阿弥の作品に多く出演するころになる。慶応2年、北町奉行所に呼出され、これがきっかけで病に臥せり、没したと伝えられる。小柄で、風采、容姿、音声や気品も優れてなかったが怪談物の早替り・宙乗り・変化物などにすぐれ、義太夫狂言も得意とし、江戸唯一の立役と称される。

4代目尾上菊五郎... 中村歌六に入門し中村辰蔵と名乗り修業する。天保2年(1831)正月、3代尾上菊五郎の長女と結婚し尾上菊枝と名乗り、同年3月大坂角座に勤め、師匠について江戸へ下り、8月、栄三郎と改名して江戸の舞台に出で若女房として好評。1846年正月中村座にて尾上梅幸を襲名。江戸にて名をあげ、安政2年(1857)9月4代目尾上菊五郎を襲名。おっとりとした気品のある風姿で、娘役より年増役、世話物より時代物に適した。また、落ち着いてベタベタしたせりふ廻しであり、伝法肌の役柄には不向きであった。万延元年六月二八日五三才にて没するが、妻お蝶も同日に後を追うように没したという

参考文献『新訂増補歌舞伎人名事典』 紀伊國屋書店 2002年6月25日 日外アソシエーツ

絵の場面について

台本からしてみれば、小猿七之助と滝川が関係を終えて手拭で汗を拭いている場面から三幕目「深川洲崎の場 土手下網打の場」だと推測される。次の台詞は関係を持つ前ともったあとを書きうつしたものである。

七之 お前の方じゃ知るめえが、忘れもしねえ惚れたのは、しかも盆の十三日。

滝川 何と言やる。

七之 所は名におう永代橋、昼にもまさる月の夜にふッと見たのが縁の端、佃を越して来る風より身にしみじみと惚れぬいて…

(中略)

時の鐘誂えの合方、普請小屋の戸を開けて、七之助裸にて出て、手拭で汗を拭い、滝川鼻紙をくわえ下締にて出る。…

(中略)

滝川 さあ、どうで屋敷へは帰ったとて、御奉公が勤まらねば、この儘直ぐに何処へなりと、連れて行て下さりませいな。

参考文献『名作歌舞伎全集第23巻 河竹黙阿弥集四』 東京創元社1971年12月25日

まとめ

この絵は「網模様燈籠菊桐」の場面で一番のセンセーションであろうと考えられる。小猿七之助が滝川をくどいて、小屋で強引に念願を晴らした七之助の赤裸々なすがたを描いたと考える。河竹登志夫はこの場面を「幕末の現世的享楽的刹那的な世相人心を反映した名編」と評価している。確かに、下層民の男が奥女中に対して持つ憧れを「身分を越えた愛」よりはるかに刺激的かつ享楽的に見せることができたといえよう。さらに、劇中で滝川の心が一変することは必ずしも体を犯されて貞操というものを失ったからだけでは説明しきれないところがあるのではないかと思う。

参考文献 『名作歌舞伎全集第23巻 河竹黙阿弥集四』 東京創元社1971年12月25日

・『名作歌舞伎全集第23巻 河竹黙阿弥集四』 東京創元社1971年12月25日

・『歌舞伎登場人物事典』 白水社 2006年6月25日

. 『新訂増補歌舞伎人名事典』 紀伊國屋書店 2002年6月25日 日外アソシエーツ

. 静岡県立中央図書館 電子図書館システム [1]