Z0688-2-011

総合

清姫日高川に蛇躰と成る図

【基本情報】

絵師:芳年

落款印章:芳年(「大蘇」印)

出版年:明治廿三(1890)年一月十五日

版元:佐々木豊吉

画題:「新形三十六怪撰」「清姫日高川に蛇躰と成る図」

【登場人物と場面 】

●清姫

清姫とは道成寺説話の女主人公の名であり、男主人公の名と合わせて「安珍清姫」として広く知られる。『日本伝奇伝説大事典』によると「安珍清姫」とは、「僧侶に恋をした女が愛を拒絶されたのを恨み、蛇身となって男を追う。日高川を泳ぎ渡り、道成寺の鐘に巻きついて、その中に隠れていた男をいぶり殺してしまう。この、すさまじい恋の話の主人公二人に付けられた名前が安珍・清姫である。信仰に生きる男と、愛に命をかける女の生き方の違いのせめぎ合いのドラマは、女の執心をテーマとする説話として、怖れられまた愛されてきた。」と説明する。また、この説話を元とした能や歌舞伎などが多くあり、「道成寺物」としても広く知られる。

【道成寺物】

<まとめ>

・清姫の名前は初期には見られない

・歌舞伎では鐘入→蛇体化→鐘巻が見せ場であり、川渡りの場はない

・蛇体化の過程、風貌の変化は作品によって違いがみられる

【清姫の蛇体化とその風貌】

・説話:大いに怒った女は家に帰って寝床に入り、出てきた時には既に大蛇となっている

・絵巻:『道成寺縁起絵巻』

『賢学草紙』(『日高川双紙』)[4]

・能:(語りの部分)毒蛇となって飛び込む

・歌舞伎:鐘が引きあがると蛇体化している

・浄瑠璃:蛇体となって日高川を泳ぐ[5]

【J.スティーブンソン氏】

・道成寺伝説の説明(能「道成寺」に書かれている道成寺伝説)

・清姫は不十分な変身の姿で川から出てきて水をしたたらせている

・「和漢百物語」のものに綿密に従い描いている

・悪魔のような女は、決心を表すしぐさとして濡れた髪の毛を握っている

・衣の三角の模様は蛇の鱗をあらわし、このモチーフは一般に清姫と連想される

・舞い落ちる桜は人生の壊れやすさ、安珍の春の巡礼の季節を示唆している

【清姫の浮世絵】

◆鳥山石燕『今昔画図 百鬼拾遺』

|

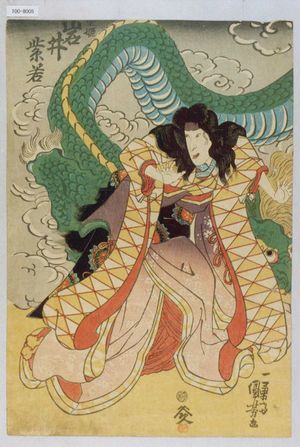

◆国芳

|

|

◆周延

|

|

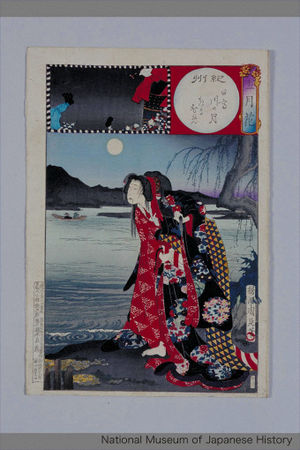

◆芳年

|

|

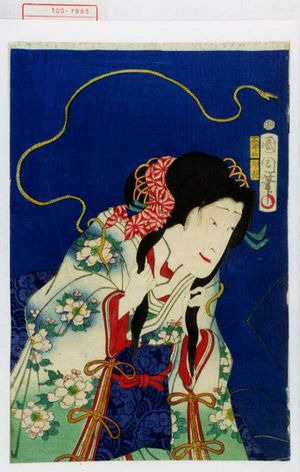

◆役者絵/歌舞伎「恋紀の路日高曙」(日高川紀国名所)<明治2年1月初演>

|

|

【まとめ】

・清姫の風貌は舞踊の影響が強く反映されているようである(ex.衣の衣装や変貌した姿)

・歌舞伎の役者絵では蛇体化前の清姫が多く描かれている(ex.舞の様子)

・歌舞伎では鐘入からの蛇体化が見せ場であり、川渡しが見せ場であるのは浄瑠璃である

・川を渡る清姫は国芳の作品で先に見られるが、芳年のものとは構図に大きな違いがある

・桜が舞っているのは舞踊の影響であると思われる

・髪を掴む清姫が見られるのは、芳年画「和漢百物語」「清姫」が一番古い(現時点)

・その後に描かれている周延や、明治2年初演の歌舞伎舞踊「恋紀の路日高曙」にも髪を掴む清姫が見られる

芳年はJ.スティーブンソン氏も指摘しているように「和漢百物語」と「新形三十六妖撰」において、同じ構図の清姫を描いている。しかしこの二作品は月や口元の髪、波の様子などの細部に異なっている点が多々見られる。

清姫の恋物語は能や歌舞伎、浄瑠璃により道成寺ものとして広く知られるようになった。特に歌舞伎の「京鹿子娘道成寺」は最も有名な道成寺ものである。しかしこの作品には清姫の川渡りの場面が見られない。むしろ蛇体化する前の舞、蛇体化、鐘巻きなどが見せ場であるようだ。一方、浄瑠璃の道成寺ものは歌舞伎よりもオリジナルに近く、芳年の一つ目の「清姫」が描かれた時には日高川の段が「渡し場の段」として一人歩きしている(上演記録より)。桜に注目してみると、絵巻での日高川の場面には桜が描かれていないが、日高川入相花王では日高川を渡った岸に桜の木が見られる。清姫の表情は、舞踊や国芳の清姫は表情豊かであるが、芳年の清姫は無表情に近い。これは浄瑠璃の「人形」から影響を受けているからではないだろうか。日高川の場面、清姫の蛇体化、桜の場所、表情、などの点から見て、本作は浄瑠璃の道成寺ものと強くリンクしていると考える。しかしそう考えた際に疑問となるのは、歌舞伎で様々なパロディ作品が出ている一方で浄瑠璃の道成寺ものは非常に数が乏しいことである。何故、芳年は歌舞伎の道成寺もの—清姫と鐘を描かず、浄瑠璃の道成寺もの—日高川の場面を描いたのか。また、その構図を二度描いていることも興味深い点であると言える。

《課題》

・現段階で発見できた最も古い清姫の浮世絵は国芳のもので、それ以前の作品がない。(春画やうちわ絵か?)

・芳年画の清姫の全体図

・浄瑠璃の上演記録(明治以降。特に「日高川嫉妬仇浪」の詳細)

→道成寺ものにおける本作の位置付け、作品の比較により芳年の意図を探る。

【参考文献】

相賀徹夫『道成寺』、小学館、1982年11月1日

乾克己等編『日本伝奇伝説大事典』、角川書店、1986年10月10日

『国史大辞典』十巻、吉川弘文館、1989年9月30日

『鳥山石燕 画図百鬼夜行』、国書刊行会、1992年12月21日

志村有弘・松本寧至編『日本奇談逸話伝説大事典』、勉誠社、1994年02月25日

下中直人編『新訂増補 歌舞伎事典』、平凡社、2000年1月24日

村上健司『妖怪事典』、毎日新聞社、2000年4月20日

志村有弘・諏訪春雄編『日本説話伝説大事典』、勉誠出版、2000年6月1日

『増補 日本架空伝承人名事典』、平凡社、2000年8月25日