| 子供絵本 |

78

|

黄表紙の表紙いろいろ

|

表紙の色から黄表紙と呼ばれるこの作品群は、子供だけの為のものではなく、同時に大人の読み物でもあった。草双紙の表紙は、その年ごとに各版元が工夫をこらした題簽で飾られ、黄表紙期(18世紀半ば~19世紀初頭)には多色摺の題簽が定着する。 |

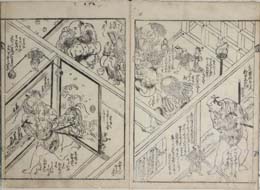

たつのみやこせんたくばなし

78a 竜宮洗濯噺

|

16.8×12.6

|

絵師:勝川春朗画

版元:西村屋与八

年代:寛政3年(1791)

|

み みこし たんば しろあと

78b 見こし/\/丹波の城跡

|

17.5×12.7

|

作者・絵師等:飛田琴太作 古阿三蝶画

版元:伊勢屋治助

年代:寛政6年(1794)

|

きょうがのこえどむらさき そのあとまくばばあどうじょうじ

78c 京鹿子江戸紫 / 其跡幕婆道成寺

|

17.1×12.6

|

作者・絵師等:式亭三馬作 歌川豊国画

版元:西宮新六

年代:寛政10年(1798)

|