![]()

曲亭马琴集毕生之精力创作的『南総里見八犬伝』,其刊行始于文化11年(1814),结束于天保13年(1842),前后长达28年之久。其间,作者马琴失去了儿子宗伯和妻子阿百,而且最后在失去视力的情况下,依靠曾经近乎于文盲的儿媳妇阿路的笔录完成了该作品的创作,可谓是波澜万丈。

经历了各种各样的障碍后才得以完成的『八犬伝』,在完结之前就已经被改编成歌舞伎而屡次上演。全部完成的五年后,摘要本形式的抄录合卷『犬の双紙』、『仮名読八犬伝』的出版发行,更让马琴的八犬传成为更多人爱好的作品。其它,借用八犬传内容的人情本、描写作品后续的合卷、以八犬传为题材的锦绘的出版发行等等,足见该作品给予幕府末期的文艺、戏剧、绘画等各种文化形式的影响极其巨大。

088 南総里見八犬伝

hay02-0049,02-0050①半紙本 9輯98巻106冊 読本 ②22.2×15.6 ③曲亭馬琴作 柳川重信画(5輯以降は柳川重信画、渓斎英泉画、8輯以降は柳川重信画、9輯以降は<2>柳川重信画、渓斎英泉画、歌川貞秀画、歌川国貞画) ④山崎平八(6輯以降は美濃屋甚三郎、8輯以降は丁子屋平兵衛) ⑤文化11年(1814)~天保13年(1842)

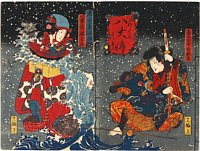

⑥[088d] 以俯瞰图的形式描绘的芳流阁的决斗。另外,该插图所在的第三集第五卷,预告了犬冢信乃和犬饲现八的决斗,完结于读者对第四集的期待之中。

[088e] 第四集卷首插图中的芳流阁决斗。此处是犬冢信乃和犬饲现八的特写。展示品为施薄墨的再版本。

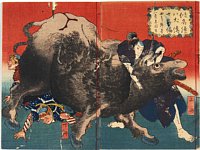

[088f]犬田小文吾在越后小千谷观看斗牛时,拦住惊牛的场面。

[088g] 溪斋英泉根据『北越雪譜』的作者铃木牧之向马琴介绍的越后斗牛及牧之所绘之图而描绘的作品。『八犬伝』中唯一的折入插图。马琴是在牧之介绍的基础上开始执笔在小千谷的犬田小文吾的故事的。

[088h] 描绘的是自称旦开野的女田乐(田乐为日本艺能的一种),即为父母报仇而追杀马加大记的犬坂毛野。既有女装时的姿态,也有真实的男儿身姿态。该卷首插图画的是旦开野的傀儡师(木偶师)姿态。

[

088i] 古狐化身的尼妙椿运用妖术将里见家女儿浜路姬的幻影现身在蟇田素藤面前的场面。

089 仮名読八犬伝

hay03-0575,03-0576①中本 31編124巻62冊 合巻 ②17.9×11.8 ③<2>為永春水作(17編以降は曲亭琴童作、28編以降は仮名垣魯文作) 歌川国芳画(28編以降は歌川芳幾画)④丁子屋平兵衛(7編、8編は丁子屋平兵衛、三河屋鉄五郎の合版、28編以降は広岡屋幸助) ⑤嘉永元年(1848)~明治元年(1868)

⑥对抗于『犬の草紙』而刊行的『南総里見八犬伝』的摘要本。但结果是并不如『犬の草紙』那样受欢迎。

[089a] 犬饲现八欲抓捕屋顶上的犬冢信乃的情景,形式为纵向连接的两张锦绘。另外,尽管封面画有芳流阁决斗图,但文章内容并没有到芳流阁决斗处。

[089b] 插图中的芳流阁与封面中的芳流阁相异,以武者绘(描绘武士及战争的绘画)风格大胆构图。善于武者绘的歌川国芳的风采跃然纸上。

[089c] 借用『南総里見八犬伝』第六集第一卷的卷首插图制成的封面。彩色印刷与原来的卷首插图有着不同的趣味。

[089d] 借用『南総里見八犬伝』第七集第七卷的插图制成的封面。构图基本相同,只是对牛的描写更加逼真而已。

[089f] 将『南総里見八犬伝』第九集第三十六卷的封面构图大致原封不动地运用到封底的作品。

[

089g] 在第二代为永春水之后成为『仮名読八犬伝』作者的曲亭琴童,其名来源于在马琴失明后成为马琴手、足的马琴的儿媳妇阿路的故事,也是以22岁早逝的儿子太郎为假托的笔名。

090 犬の草紙

hay03-0570,03-0571,03-0572①中本 56編224巻112冊 合巻 ②17.7×11.7 ③笠亭仙果作 <3>歌川豊国画(6編は歌川貞秀画、23編以降は<2>歌川国貞画、42編以降は歌川国綱画、49編以降は歌川国輝画、51編から56編までは順に<4>歌川国政画、歌川国利画、歌川国滝画、<4>歌川国政、歌川国輝画、<4>歌川国政画) ④蔦屋吉蔵(初編、2編のみ松坂屋太平次) ⑤嘉永元年(1848)~明治14年(1881)

⑥天保改革之后,相继出版发行的抄录合卷(读本的摘要本合卷)的先驱。正如书名那样,该书为『南総里見八犬伝』的摘要本作品。

[090b] 『犬の草紙』は10編に至って、ようやく本文が芳流閣の場面になる。見開きの挿絵が上下に続くという特殊な形式で、上巻に屋上の信乃を、下巻に現八の姿を描く。尚、現八の顔には明らかに改刻の跡があり、もとは役者似顔になっていたかと思われる。

[090c] 犬山道節が湯島天神の境内で、歯磨き売りをしている犬坂毛野と再開する場面を描いたもの。当時の歯磨き売りは、この表紙からわかるように軽業を披露しながら商品を売っていた。

[090d] 庚申山で犬村一角に化けている怪猫を、犬飼現八が弓で射る場面。役者絵調の平板な描写になっている。

091 犬夷評判記

hay03-0666①横本 3冊3巻 評判記 ②12.6×18.3 ③曲亭馬琴答述 三枝園主人批評 檪亭琴魚考訂 柳川重信画 ④山崎平八 ⑤文政元年(1818)

⑥曲亭馬琴の読本『南総里見八犬伝』、『朝夷巡島記』を、馬琴と親交の深かった伊勢の豪商殿村篠斎が批評し、これに対して馬琴が答えたものを、篠斎の弟で馬琴の門人でもあった檪亭琴魚が校訂して刊行された作品。本文は役者評判記のスタイルを真似ている。江戸期に唯一公刊された小説評論で、その存在意義は大きい。

092 八犬伝後日譚

hay03-0608①中本 7編28巻14冊 合巻 ②17.6×11.8 ③<2>為永春水作 歌川国芳画 ④山本平吉 ⑤嘉永6年(1853)~安政4年(1857)

⑥書名のとおり、八犬伝の後日譚を描いた作品で、『南総里見八犬伝』で活躍した八犬士の子孫が活躍する設定である。展示箇所は『南総里見八犬伝』9輯巻53の挿絵をもととした図で、仙人になった八犬士を描いたもの。

093 今様八犬伝

hay03-0611①中本 6編24巻12冊 合巻 ②17.6×11.6 ③<2>為永春水作 歌川国芳画 ④蔦屋吉蔵 ⑤嘉永5年(1852)~嘉永6年(1853)

⑥嘉永5年正月の市村座での「里見八犬伝」上演に基づく、見たまま風の合巻。こうした形式の合巻は、正本(歌舞伎の台本の事)を写したという意味から、正本写合巻とよばれる。

094 [花乃しらつゆ]

hayE4-0002①横本 1冊 艶本 ②9.1×12.6 ③未詳 ④未詳⑤未詳

⑥元は小判の錦絵の組物であったものと考えられる。伏姫や八犬士、山林房八といった主要な人物達の情交図を描き、一部の男性の顔は役者の似顔になっている。

095 枕辺深閨梅

hayE2-0012①半紙本 2巻2冊 艶本 ②22.1×15.5 ③好色外史[花笠文京]作 一妙開程芳[歌川国芳]画 ④未詳 ⑤未詳

⑥書名からわかるように、馬琴の合巻『新編金瓶梅』を艶本化したものであるが、本文と全く関係のない『南総里見八犬伝』の芳流閣の場面を描く。

096 犬塚縁起八藤士伝

hay03-0383①中本 2巻2冊 合巻 ②17.7×12.0 ③一亭万丸作 歌川貞虎画 ④蔦屋吉蔵 ⑤天保10年(1839)

⑥「八犬伝」の趣向を借り、名字に藤の字がつく8人の勇士が活躍する物語。当時評判になった「八つ藤」という名の藤の花を当込んだ作品か。

097 貞操婦女八賢誌

hay03-0649①中本 6輯9編29冊 人情本 ②18.2×12.0 ③為永春水作(4編以降<2>為永春水作) 歌川国直画(2編は渓斎英泉画、7編以降は歌川貞重画) ④大島屋伝右衛門 ⑤天保5年(1834)~嘉永元年(1848)

⑥『南総里見八犬伝』の趣向を借りて人情本に仕立た作品で、八犬士に変わり八賢女が活躍する。尚、9編のみ刊年未詳。

098 里見八犬伝

hay03-0657①中本 2巻2冊 上方絵本 ②17.1×11.3 ③長谷川小信画 ④綿屋徳太郎 綿屋喜兵衛 ⑤未詳

⑥この絵本は通常の木版摺ではなく、型紙を置いて彩色するカッパ摺という、上方を中心にして発達した技法で摺られたもの。

099 実録文庫/南総里見八犬伝

hay03-0677①中本 2巻2冊 明治戯作 ②17.8×11.6 ③春風亭香雨作 秀月画 ④和田篤太郎 ⑤明治18年(1885)

⑥芳流閣の決闘を中心にして纏められた作品で、ほぼ各頁に挿絵があり、合巻に近い形態をもつ。尚、この本は、木版ではなく活版印刷で作られたものである。

嘉永5年(1852)9月から12月にかけて刊行された大判錦絵50枚揃のシリーズで、八犬伝の主要な人物を歌舞伎役者の似顔で描く。版元である蔦屋吉蔵から既に刊行されていた『南総里見八犬伝』の抄録合巻『犬の双紙』の流行と連動しての企画ではあるが、それだけではなく、嘉永5年の市村座の正月狂言として上演された「里見八犬伝」が大当りをとったこともこのシリーズの刊行の一因と考えられる。

尚、このシリーズで描かれた役者は、全てが当時現存していた役者ではなく、物故者を含めての、理想的な配役で描かれた作品で、今回展示されている船虫の<5>瀬川菊之丞、犬田小文吾の<5>市村竹之丞は、刊行当時、既に没していた役者達である。

a 「八犬伝犬のさうしの内」

UP0129「蟇六娘浜路 <3>岩井粂三郎」

①大判錦絵 ②36.0×24.6 ③<2>歌川国貞画 ④蔦屋吉蔵 ⑤嘉永5年(1852)

b 「八犬伝犬之草紙廼内」

UP0133「犬川荘助義任 <4>市川小団次」

①大判錦絵 ②36.0×25.5 ③<2>歌川国貞画 ④蔦屋吉蔵 ⑤嘉永5年(1852)

c 「八犬伝犬のさうしの内」

UP0131「毒婦船虫 <5>瀬川菊之丞」

①大判錦絵 ②36.0×25.2 ③<2>歌川国貞画 ④蔦屋吉蔵 ⑤嘉永5年(1852)

d 「八犬伝犬の艸紙の内」

UP0130「角太郎が父赤岩一角 <5>市川海老蔵」

①大判錦絵 ②36.0×24.9 ③<2>歌川国貞画 ④蔦屋吉蔵 ⑤嘉永5年(1852)

e 「八犬伝犬の草紙の内」

UY0150「房八女房おぬい <2>尾上菊次郎」

①大判錦絵 ②36.7×26.0 ③<2>歌川国貞画 ④蔦屋吉蔵 ⑤嘉永5年(1852)

f 「八犬伝犬の艸紙の内」

UP0134「犬田小文吾悌須 <5>市村竹之丞」

①大判錦絵 ②36.1×24.9 ③<2>歌川国貞画 ④蔦屋吉蔵 ⑤嘉永5年(1852)